台北植物園の蘭温室と池

The Orchid Greenhouse and Small Pond at the Taipei Botanical Garden

台湾の農業部林業試験所標本館には、20世紀初頭、台北植物園内にあった林業試験場時代に撮影されたガラス板写真が残されている。そのなかに、当時の林業試験場の蘭温室の内部を写したものがある(画像右)。この温室の建物が現存すると聞き、2024年12月、『台湾蘭花百姿』の図録の印刷会議のために国立歴史博物館に行き、そこからすぐ裏手にあたる台北植物園を訪れた際に、ぜひ見てみたいと現地に赴いた。温室の前で、案内くださっていた園長の范素瑋さんに、『台湾植物写真集』に載る、台北植物園で1927年4月に撮影されたカトレヤの写真(画像左)を見せて、後ろに映る小さな池から撮影場所が特定できないかと聞いてみた。すると、温室の正面にあり、いまはホテイアオイがびっしりと群生している小さな池がそれであることが判明した。写真と同じと思われる池の縁石も見つけた。『台湾植物写真集』のカトレヤの写真は屋外で撮影されている。中央アメリカとコロンビア地方原産のカトレヤが、当時、台北では屋外で栽培されていたのかと疑問に思っていたのだが、蘭温室から鉢植えを屋外に持ち出し、すぐ近くの池の前で撮影したのだろうという状況が推定できた。鉢が写り込んでいないのは、自然光のもと、カトレヤの花をより自然に園内の風景に溶け込ませたいという写真家の芸術的感性のためかもしれない。『台湾蘭花百姿 – 東京展』の展示会場では、蘭温室の写真と池の前で撮られたカトレヤの写真が、偶然にも実際の位置関係に近いかたちで展示することができた。つまり、池を背景にしたカトレヤを正面に眺めて、右後ろに振り返ると、蘭温室の内部が見える。東京展は6月8日まで。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

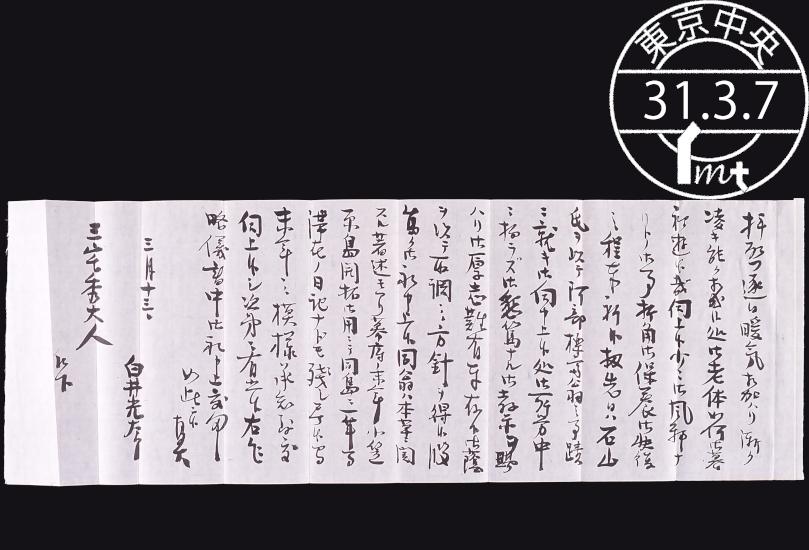

『蘭花譜』が伝えるもの

What A Record of an Orchid Collection Suggests

実業家の加賀正太郎が京都の大山崎山荘の温室にて栽培した蘭を記録した『蘭花譜』には、台湾固有種のタイリントキソウを描いたものがある。これは、台湾の蘭が戦前の日本で蘭愛好家の手により栽培されていた歴史を物語る。今回の『台湾蘭花百姿』展では、『蘭花譜』より、大山崎山荘で作出された栽培品種の図譜も紹介している。展示更新後の東京展の後期展示(4月15日−6月8日)では、日本画家の池田瑞月が下絵を手がけ、精緻で色彩豊かな多色刷り木版画で表された大判の植物図譜「シプリペディウム・ユーフラシア・オオヤマザキ」と「シンビジウム・ドッテレル・オオヤマザキ」の2点を会場にて見ることができる。これら栽培品種の図譜を『台湾蘭花百姿』展に組み入れたのは、日台の蘭栽培交流史をその背景に見出せるからである。大山崎山荘で蘭栽培に従事した後藤兼吉は、新宿御苑の出身で、蘭栽培の知識を惜しみなく後進に授けたといわれる。後藤が蘭栽培を指導したなかには、のちに台湾で活躍した技術者らが含まれていた。また、後藤のもとから、つまり大山崎山荘から、実生や開花株が台湾に渡り、それが台湾における洋蘭栽培の発展に寄与している。日台の蘭栽培交流史は、まだまだ私のなかで調べが足りていない。『蘭花譜』は、さらにそのテーマでの調査研究を広げていける可能性をもった資料体であるだろう。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

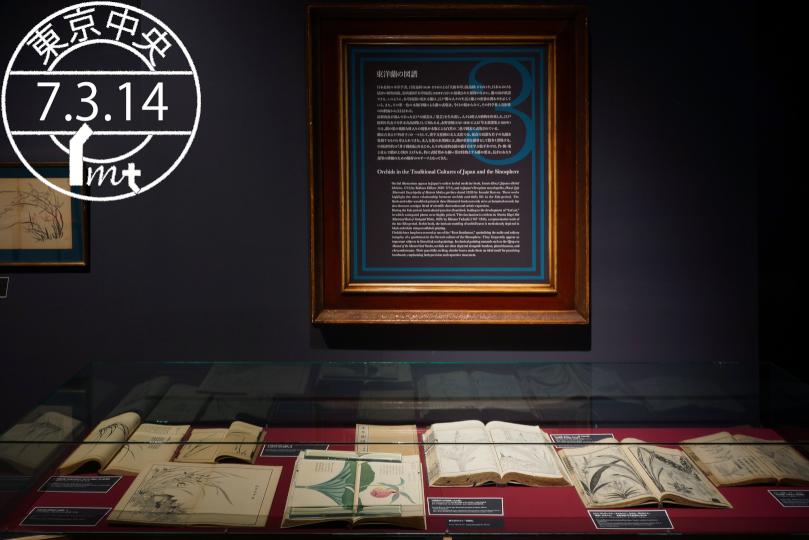

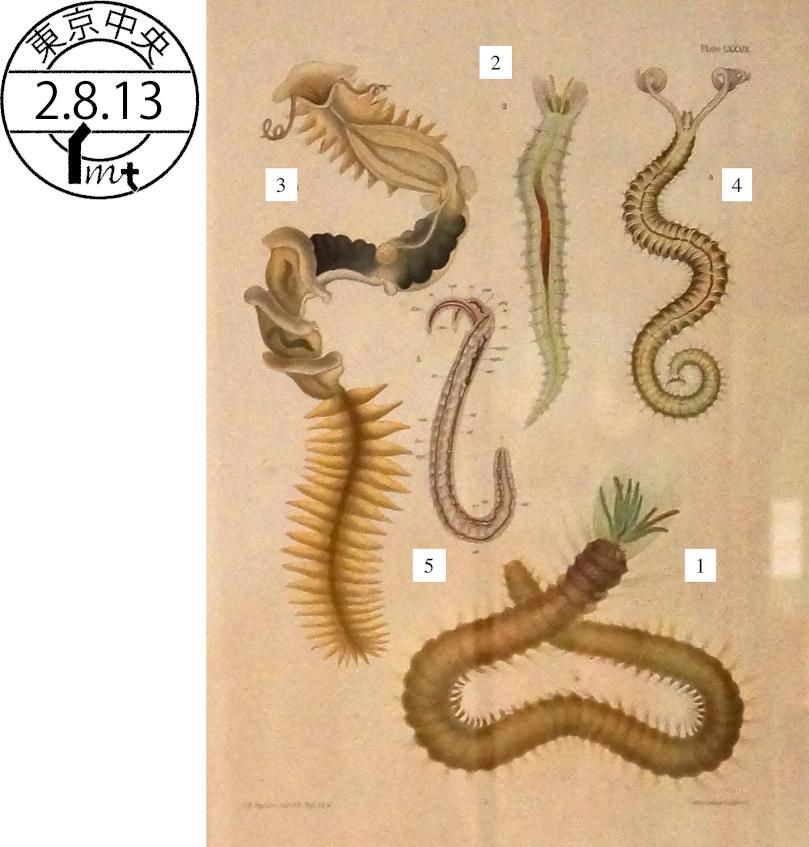

東洋蘭の図譜

Orchids in the Traditional Cultures of Japan and the Sinosphere

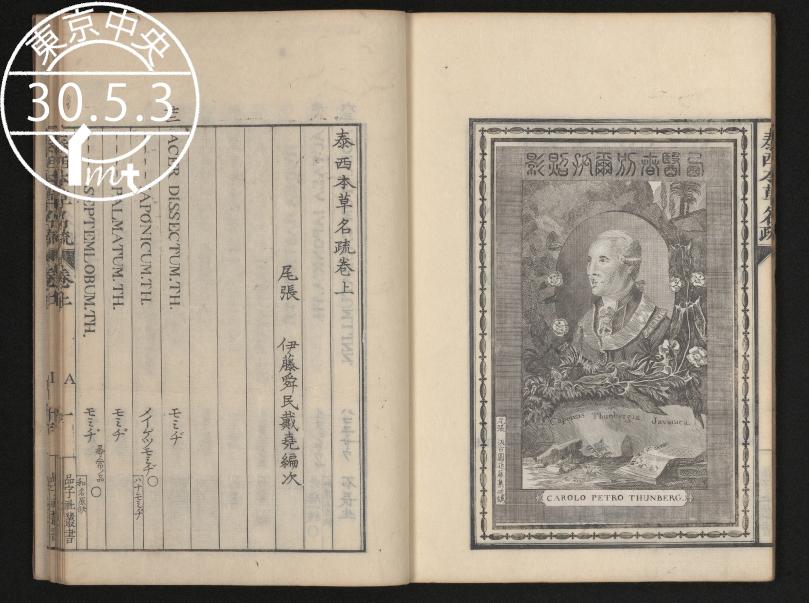

「東洋蘭の図譜」とは、やや大きなテーマであるが、特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』のなかで、他のパートとのつながりにおいてぜひ取り上げたいと考え、パート3に設定したものである。蘭は、台湾のみならず、日本を含む東アジアの漢字文化圏において、人々と深い関係性を築いてきた。古来より、四君子の一つとして、孤高で高潔な君子の気風を象徴するものと考えられてきた蘭は、パート4「台湾蘭と⾃然・芸術・⼈間」で映像にて紹介している「国立歴史博物館の蘭」が示すように、文人文化の水墨画の重要な題材として数多く登場する。人々が伝統的な絵の描き方を学ぶ絵手本によく取り上げられてきた蘭の画題は、この人気を象徴する証拠資料といえる。日本最初の本草学書、貝原益軒による『大和本草』諸品図や、日本における最初の植物図鑑、岩崎灌園『本草圖譜』に収載された植物のなかに現れる蘭の数々は、パート1「⽇本⼈植物学者による台湾ラン科植物調査」の中心にあった、東京大学黎明期に発展を遂げた近代植物学に対して、その礎となった江戸時代の本草学における蘭への科学的なまなざしを示している。また、その木版印刷による蘭の表現は、今日の眼からみて、その科学性と美術性の両側面から注目され、パート2「台湾蘭の栽培と観賞」の美術・デザインのモチーフとなった蘭の表現やパート4の植物画と比較したときの類似と差異の点においても興味深い。東京展の会場では、パート3を見た後に、パート4に進むだけでなく、もう一回り展示を見ていただくと、時代やジャンルを架橋して「台湾の蘭の博物誌」を楽しむことができる。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

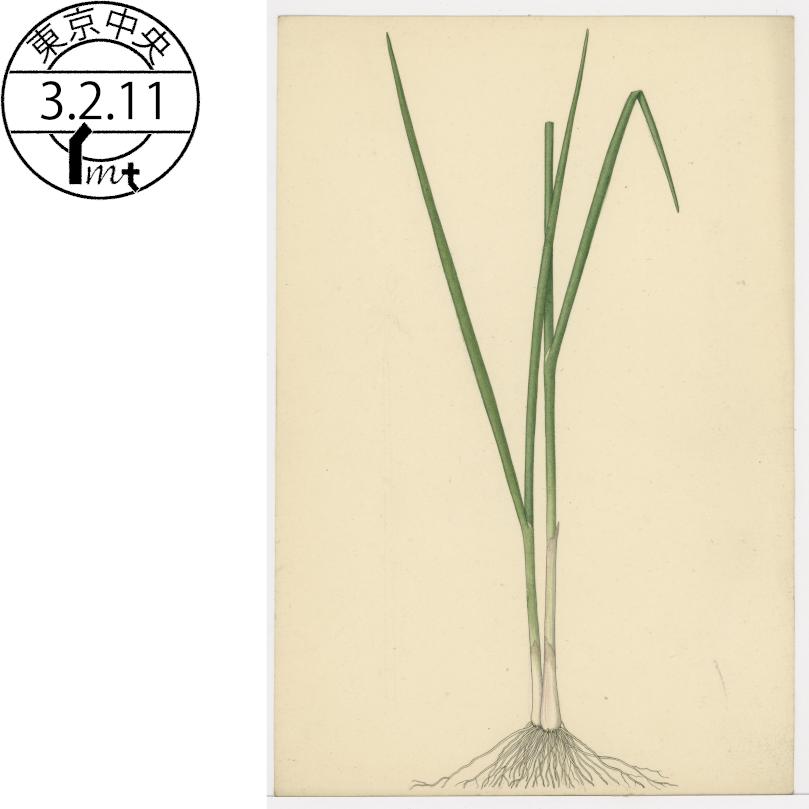

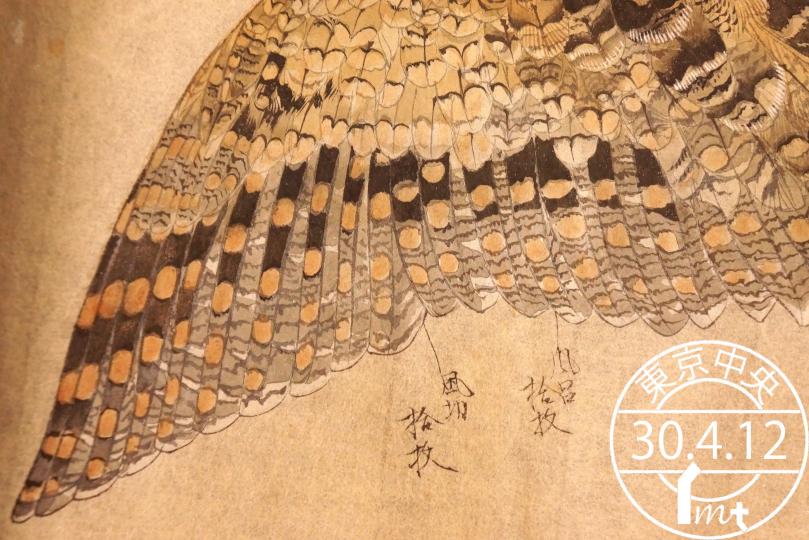

初公開の山田壽雄ラン科植物画

First Public Display of Yamada Tishio’s Orchid Illustrations

特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』のパート4「台湾蘭と自然・芸術・人間」では、山田壽雄の描いたラン科植物画を初公開している。本資料は、2023年12月に東京大学総合研究博物館が寄贈を受けた新規収蔵資料で、58点のなかから、本展示では、台湾蘭を描いた5点を紹介する。前期展示(4月13日まで)では、ツバメセッコク・ベニバナセッコク・タイワンセッコクの三種を描いた1点に、コチョウランおよびホウサイの図を合わせて、計3点を公開している。山田壽雄は、福島県に生まれ、植物学者の牧野富太郎に描画指導を受け、植物を専門に描くようになった画家である。牧野は、自身で植物の精密な図を描き、その詳細な解説文を綴ることのできる稀有な植物学者であった。その牧野の要求に応えて植物を描くことのできる者と言えば、山田の植物画家としての優れた力量が窺い知れるであろう。本展示で紹介する台湾蘭の図は、李王家東京邸で栽培されたものを山田が描き留めたものであり、台湾蘭が戦前の日本で栽培されて花をつけた記録として、園芸史や蘭愛好の文化史の観点からも興味深い資料である。後期展示(4月15日から6月8日)では、カンランとカクチョウランをご覧に入れる。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

ミュージアムとジェンダー(5)

Museum and Gender 5

近年、自分が展示企画に携わるときは、どんな展示であっても、ジェンダーの視点を取り込むことを意識している。特別展示『台湾蘭花百姿』では、企画の初期段階で、ミュージアムとジェンダーの問題について、台湾の国立歴史博物館の共同キュレーターと話したことがあった。本展示にて、東京大学コレクションから展示物を選定したなかでは、現代の標本図作家である中島睦子さんの『日本ラン科植物図譜』原図が、唯一の女性による仕事である。しかし、中島さんが女性だからこの展示物を選んだわけではない。「台湾の蘭の博物誌」という展示テーマに合致した資料で、その図が優れているからこそ、多くの人に紹介したいという考えが先にあった。その一方で、本展示で取り上げた、日本による台湾統治時代を中心とした東京大学コレクションにはどうしても男性の名前ばかりが並ぶなかで、中島さんという女性の存在が本展示に現れていることの意味は、ジェンダーの視点から、やはり強調しなくてはならないと考える。台湾の国立歴史博物館のコレクションから本展示のために選ばれた美術作品のなかに、大正6年に台湾に生まれた柴原雪の《静物》がある。私が国立歴史博物館の常設展示室にて、洋蘭のシンビジウムが描かれている作品として偶然目に留め、それを共同キュレーターに伝えたところ、台湾美術史上の重要な女性画家を本展示に加えることができる発見だと言われた。ちょうど最終的な展示物候補を日台キュレーターでまとめつつあった段階にあり、柴原作品を展示リストに追加することができた。明治40年に台湾に生まれた陳進の《春蘭》(写真左)は、当初から展示リストに上がっていた国立歴史博物館の中心的コレクションの一つである。陳進は、帝展に台湾女性として初入選を果たした画家として知られる。図録の編集中に、共同キュレーターより、国立台湾美術館所蔵の陳進作品に蘭を描いているものが3点見つかったとの知らせがあった。すでに図録構成をほぼ固めた段階ではあったが、台湾美術史上の重要な女性画家である陳進の蘭の作品であれば載録すべきであるという意見はお互いに一致した。柴原・陳もまた、女性画家の作品だからという理由だけで選定したわけではないが、女性画家に注目してほしいというジェンダーの視点を含んでいる。中島さんのラン科標本図と柴原・陳作品を含む「国立歴史博物館の蘭」の映像は、東京展では、会場の中心に位置するパート4「台湾蘭と自然・芸術・人間」で紹介している。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

台湾胡蝶蘭

Phalaenopsis Orchids in Taiwan

「台湾の蘭の博物誌」をテーマとした特別展示『台湾蘭花百姿』のなかで、胡蝶蘭は、別格の存在感を放っている。実は、「胡蝶蘭」という漢字の名前をつけたのは、台湾総督府にて植物調査に従事した日本人植物学者の田代安定である。そのことを示す資料が国立台湾大学の田代安定文庫に残っている。東京展では、文化史的観点から「台湾蘭の栽培と観賞」をテーマにしたパート2で、胡蝶蘭に注目してみてほしい。台湾に産する胡蝶蘭は、葉は艶やかに緑濃く、花は純白で蝶が羽を広げたような優美な姿をしている。日本統治時代に人気を集めた胡蝶蘭は、台湾の豊かで美しい自然を象徴する植物として、台湾総督府の各種記念絵葉書をはじめ、当時の印刷物にたびたび登場する。1910年代には、台湾各地で胡蝶蘭の栽培ブームが起こり、それ以降、品評会や競技会なども開催されるようになったという。装飾的な盆栽鉢に植えられ、花の見頃を芸術写真のような風情で撮られた胡蝶蘭の写真絵葉書も、この頃に台湾で数多く作られている。展示の準備段階の2024年3月に台湾を訪れた際、さまざまな場所で鉢植えの胡蝶蘭を見かけたのはもちろんのこと、台北の街中や台湾大学構内にて、樹木に着生して自然に花を付けている胡蝶蘭を目にした。こういう光景が台湾の人々の身近にあることが、台湾胡蝶蘭の文化史につながるのだと得心する経験であった。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

植物学者と植物画家の息吹

The Spirit of Botanists and Botanical Artists

東京大学総合研究博物館と国立歴史博物館(台湾)の協働による特別展示『台湾蘭花百姿 − 東京展』が2025年2月15日に開幕した。本展示では、東京大学コレクションから「台湾の蘭の博物誌」を伝える自然史から文化史までのさまざまな資料を選定し、公開している。パート1「⽇本⼈植物学者による台湾ラン科植物調査」では、田代安定、早田文蔵、瀬川孝吉の3人の植物学者を中心に、日本統治時代(1895−1945年)に、日本人植物学者らが台湾で採集した植物標本を紹介している。山中や渓谷を含む台湾全島調査に従事した植物学者らによる標本採集には、熱意なくしては実現し得ない、今日では計り知れぬ多くの困難が伴ったことだろう。標本と並んで注目してほしいのは、植物図譜である。早田文蔵が著した『臺灣植物圖譜』全10巻のなかから、本展示で取り上げたラン科植物の図は、画家の速水不染が原図を手がけている。小石川植物園にて、台湾から持ち込まれた標本をつぶさに観察してその特徴を描き留める仕事にあたった速水は、標本採集のプロセスに想いを馳せ、それに対する敬意と自分の仕事への自負心を抱いていたことが彼の回想録からわかる。標本や図譜を目の前にして、植物学者と植物画家の息吹を感じることは、パート1の展示鑑賞の醍醐味ではないだろうか。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

辰年の標本

Year of the dragon

収蔵展示室Studioloのデスクには、少なくとも一体の動物標本が載っている。その年の干支にちなんだ標本である。幸い、干支の多くは標本があるので、剥製か骨格標本を置くことができる。だがトラの標本はないので、トラツグミ(鳥類)の剥製を寅ということにしておいた。ちなみに生物で「トラ」や「Tiger」とつくのは、だいたいトラジマ模様からつけられている。トラツグミも黄色と黒のウロコ模様があり、遠目にはトラジマのようにも見える。さらに困ったのは今年、辰年だ。タツノオトシゴがあれば完璧なのだが、これまた標本がない。しばらく考えて、トビトカゲにお出まし頂いた。トビトカゲはインド南部と東南アジアに分布し、胴体側面に皮膜を広げて滑空する。この「翼」は長く伸びた肋骨で支えられており、普段は胴体に沿って畳まれている。前肢・後肢に加えて、独立した翼を持つ脊椎動物は、おそらくこれだけだ。そういう意味でも背中に翼が生えたドラゴンぽい。実際、属名はDoraco、ラテン語でドラゴンのことである。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

インドネシア・ミュゼオグラフィー

Museography in Indonesia

2023年10月25日に、インドネシアのバンドン工科大学アート・デザイン学部長のアンドリアント・リクリク・クスマラ教授をインターメディアテクに迎え、「インドネシアにおけるミュゼオグラフィー – インドネシア・ナショナル・ギャラリーの発展と実践」と題した特別講演をしていただいた。1987年に開館したナショナル・ギャラリーの活動の展開をこれまでずっと主導してきたリクリク先生のお話のなかで、特に印象に残ったのは、国立機関であるナショナル・ギャラリーは政治体制が変わるたびにその影響を強く受けてきたという点である。インドネシアのプライベート・ギャラリーが増加した2000年代は、ナショナル・ギャラリーが改革の停止を余儀なくされた時代であり、こういった公私の文化機関の共鏡から、今日、世界的に注目されるインドネシアのアートシーンの発展の背景がよく理解できた。リクリク先生はその動向を見て、バンドン工科大学にアートマネージメントとキュレーターシップのマスターコースを2013年に設立しており、その修了生たちがアートシーンのさらなる発展に寄与している点も興味深い事実であった。リクリク先生によれば、現在、ナショナル・ギャラリーでは年間に18本もの展覧会が開催されており、その数の多さの理由には外部資金による企画の実施が挙げられる。ナショナル・ギャラリーに外部資金を入れることについては長らく批判があり、それが実施されるようになった今も、政府予算による展覧会と比べて、外部資金による展覧会の開催期間は2週間程度と非常に短い制約下にある。そのなかで、リクリク先生は自身が外部資金を得て企画した、画家スリハディ・スダルソノ(Srihadi Soedarsono)のいくつかの展覧会を事例として紹介しながら、インドネシア社会の歴史を描いた重要な美術家を取り上げた一連の展覧会はナショナル・ギャラリーとして大事な活動であった、そして展示開催期間だけでなく設営準備期間がどんなに短くてもナショナル・ギャラリーとしてのクオリティが担保された展覧会を行うことが重要であると話していた。ナショナル・ギャラリーとはいかにあるべきかをミュゼオグラフィーの観点から改めて考えさせられる事例とコメントであった。リクリク先生の提供による最新情報では、教育文化省傘下の機関であるナショナル・ギャラリーは、2024年に新たな体制と建物を獲得し、2025年にはその準備のための臨時休館に入る予定であるという。今後の展開にもぜひ注目していきたいと思う。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

日本画、漫画、アニメ

Japanese drawings, Manga, Anime

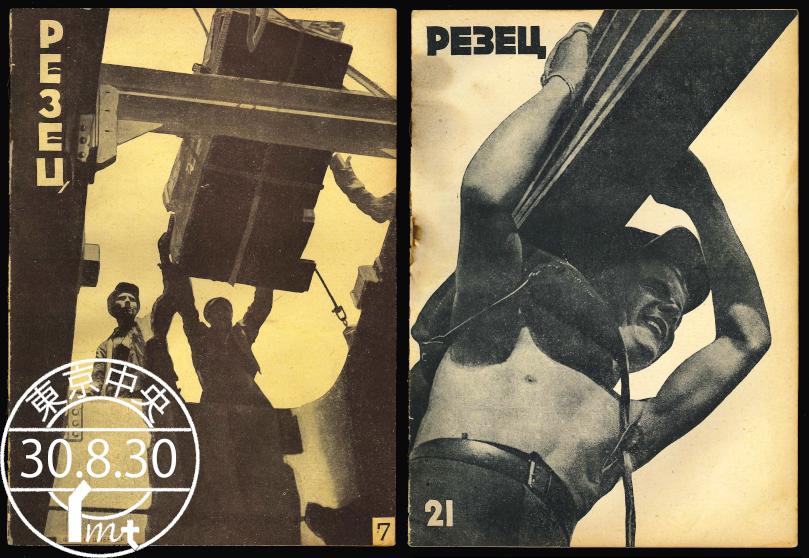

8月12日より特別展示『アヴェス・ヤポニカエ<9> ––表現のダイヴァーシティ』を開催する。今回取り上げたのは、「鳥類写生図」に見られる表現の幅だ。当初、この企画は「日本画による博物学的描写だって素晴らしいのだ」を意識して始まった。一方、その描きぶりが典型的な日本画とは全く違う点も気になった。時に自分自身が、「リアルに描かれているから上手い」と感じてしまっているのも問題だった。図版としてはリアルな方が良いに決まっているが、絵画としてはリアルだから上手いというものでもないのだ。ピカソやブラックを下手くそとは言わない。身近なところなら、我々が慣れ親しんだ漫画もそうだ。『ガラスの仮面』でもなんでもいいが、あの顔をはかなり生物学的に無理がある。考えてみれば、この粉本には嘴や足指のクローズアップ、ポーズ集なども入っており、さながらアニメの設定資料である。最初から漫画やアニメを想起させるような資料でもあるのだった。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

三四郎池にて

At Sanshiro Pond

『知の開放 知の冒険 知の祝祭 東京大学 学問の過去・現在・未来』を見る機会があった。蓮實重彦総長が就任した1997年に制作された吉田喜重監督による東京大学の広報映像である。大学紹介の動画であるだけでなく、夏目漱石の『三四郎』の登場人物を通して、日本の近代化を振り返り、今後を垣間見る作品となっている。吉田喜重が演出・構成と語りを担当する。漱石は西洋合理主義によって人間の全容を解明する立場に距離を置いており、その明らかでないものを「夢」に託した。三四郎池に佇む里見美禰子との出会いが、小川三四郎の「夢」の始まりであり、「矛盾」の出発点になる。ストレイシープたる三四郎にとって、「夢と矛盾」は新しい時代を照らし出す両面である。映画では1997年当時の旧東京医学校本館(現総合研究博物館小石川分館)が医学部一号館と合成されて三四郎の夢の時間を振り返る舞台となっている。また本郷の懐徳園は広田先生の自宅という設定で、ここでも映画らしい空間の飛躍がある。くわえて、大学における実際のできごとも記録されている。創立120周年記念事業「東京大学–−学問の過去・現在・未来」における安田講堂および総合研究博物館での展示風景、建築学科の設計課題のエスキース風景、柏キャンパスの建設現場も登場する。三四郎の想いに立ち戻ってその先の世界を見せたこと、そして何より、吉田喜重の眼を通してイメージを再構築したことが本作の魅力につながっている。しかしこれが大学の広報映像としていかなる効果を及ぼしたのかはわからない。広報に期待される現在性からはむしろ隔たっているように見える。映像は歴史に時間と空間の輪郭を与えるが、その大胆な構想力こそが伝えられるべきものであろう。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

カトレヤをする

Faire Catleya

フランスの小説家マルセル・プルーストの畢生の大作『失われた時を求めて』には、カトレヤが登場する印象的なシーンがある。第1篇『スワン家のほうへ』の第2部「スワンの恋」の主人公スワンは、高級娼婦オデットへの恋と嫉妬を自覚したある夜、彼女を探してパリの街をさまよう。ようやく見出したオデットは、彼女のお気に入りの花であるカトレヤの花束を手に持ち、同じ蘭の花を白鳥の羽飾りにつけて髪に飾り、襟ぐりの大きく開いたドレスの胸元にやはりカトレヤの花を刺していた。オデットを家まで馬車で送ることを申し出たスワンは、彼女の胸元のカトレヤが馬車の揺れでずれたのを直すという口実で、彼女の体に触れることになる。その後、二人の間でのみ通じる言い回しとして「カトレヤをする」という比喩的な愛の表現が生き延びる。これほどまでに、恋の小道具としてカトレヤを魅惑的に描いている小説は他に類を見ないだろう。「スワンの恋」の時代は19世紀後半。19世紀のヨーロッパ上流社会では、蘭熱狂と言われる、異国に産する珍奇な蘭の収集ブームが起こり、次第に温室での栽培や品種改良も盛んに行われるようになる。この背景に思いをめぐらすと、コロンビアの植物探検調査によってムティスが描かせた植物画コレクションや加賀正太郎が京都・大山崎山荘の温室で栽培した蘭を記録した『蘭花譜』に表れるさまざまなカトレヤが、私の中でプルーストの恋愛小説の世界にゆるやかにつながり、目の前の植物画がよりいっそう艶やかに眩く見える気がした。特別公開『カトレヤ変奏−蘭花百姿コロンビアヴァージョン』は5/16より第5回展示を公開し、6/4で終了する。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

ジュエリーとレディメイド

Jewelry and Readymade

特別展示『極楽鳥』に登場するジュエリーは、19世紀半ばから20世紀半ばに亘る約100年の間に作られた。ジュエリーは年代順に並んでいない。しかし美術史の大きい流れを意識しながら個々の作品の製作年を確認すると、工芸としてのジュエリーが同年代の芸術と連動していることが明確に伝わる。写実主義、象徴主義、アール・ヌーヴォーそして前衛。時代の美意識がそれぞれの宝飾品にも反映されている。なかでも興味深いのが、写真の右下に写っている1920年台のブローチである。ダイヤモンドを主とした貴石の繊細な加工を強調するように、鳥の羽そのものが使用され、生物の滑らかな動きを再現している。その美的理念はともかく、これは同年代の前衛芸術の創作を根本的に変革した手法、レディメイドそのものだ。ちなみにケースの左端に展示されている19世紀後半のブローチは、鳥の尾っぽが揺れるように、ワイヤを巻いたバネで胴体に繋ぐ仕掛けを導入している。時代によって、鳥の動きを表現するための技法が劇的に変化している。

大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)

Kei Osawa

植物画家マティス

Francisco Javier Matís Mahecha, Botanical Artist

特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』では、木版画『蘭花譜』の展示更新に合わせて、植物学者ムティスが率いたコロンビア植物探検調査により現地コロンビアで描かれた植物画のうち1点も入れ替えを行っている。第4回展示で紹介するのは、『新グラナダ王国の王立植物探検隊の植物相』第11巻 第51図版「プシコプシス・クラメリアナ」である。ムティス・コレクションの植物画は、署名の入っていないものが大半を占めるが、本図には、フランシスコ ハビエル・マティス マエチャ(1763−1851)という植物画家の署名が確認できる。マティスは、1783年から1812年まで、ムティスの指揮するコロンビアの植物相の記録に最も長きにわたり参画した植物画家で、署名を残している画家のなかではその作品数が最も多い。花の解剖図のすべて、少なくとも大部分を手がけたと考えられており、ムティスからは解剖を担当する熟練した植物学者としても信頼を寄せられていたという。そして、ドイツの博物学者・地理学者のフンボルトは、南米探検調査の際にマティスの仕事に触れ、彼を「世界最高の花の画家」と称したと伝わる。最近目にしたある論文では、近年、一部にマティスの署名の入った小さな鉛筆画21点が新たに発見され、そのうち10点の図像が展示中の「カトレヤ・トリアナエ」(写真右の彩色画)を含むムティス・コレクションの植物画に一致したが、分析の結果、鉛筆画がコピーであり、マティスの署名もコピーされたものであるとして、マティスの贋作という結論が示されていた。署名のない「カトレヤ・トリアナエ」がマティス作品であると判明したのか、鉛筆画が下図であったとしたらマティスの植物画制作プロセスの一端がわかったのかと期待して読んだ論文であったが、その斜め上を行く、マティスとは贋作が作られるほどの植物画家であるという興味深い事実を確認することになった。第4回展示は4/25−5/14まで。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

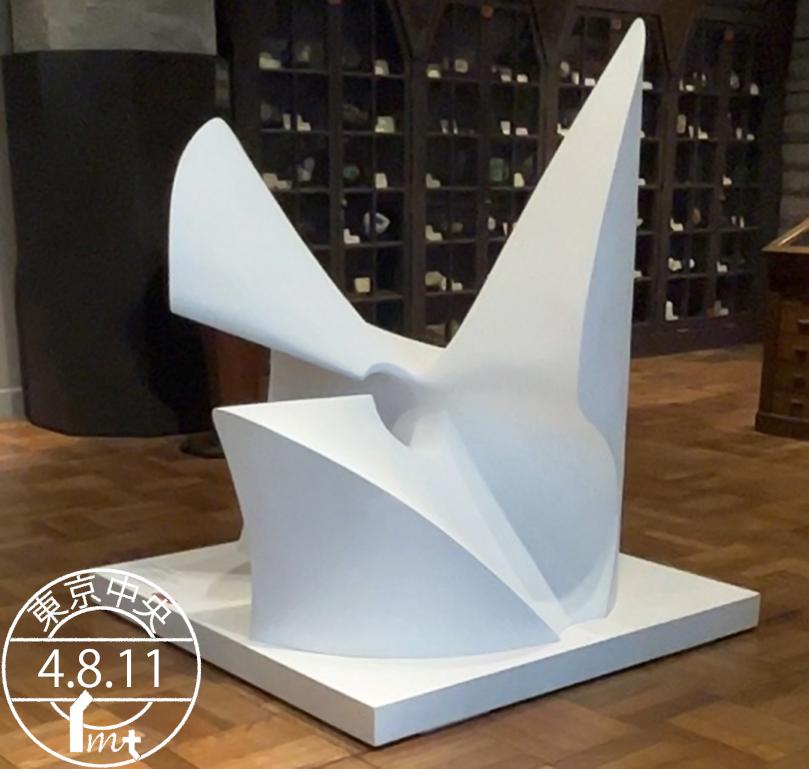

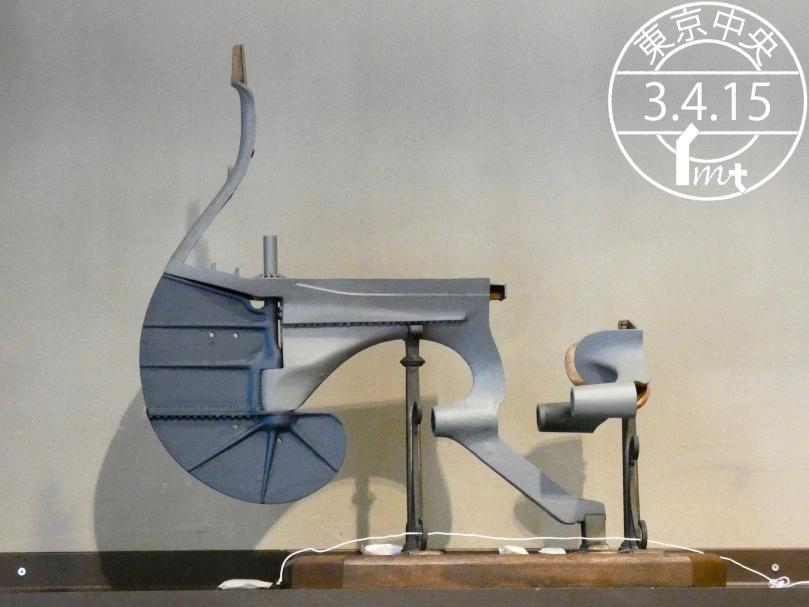

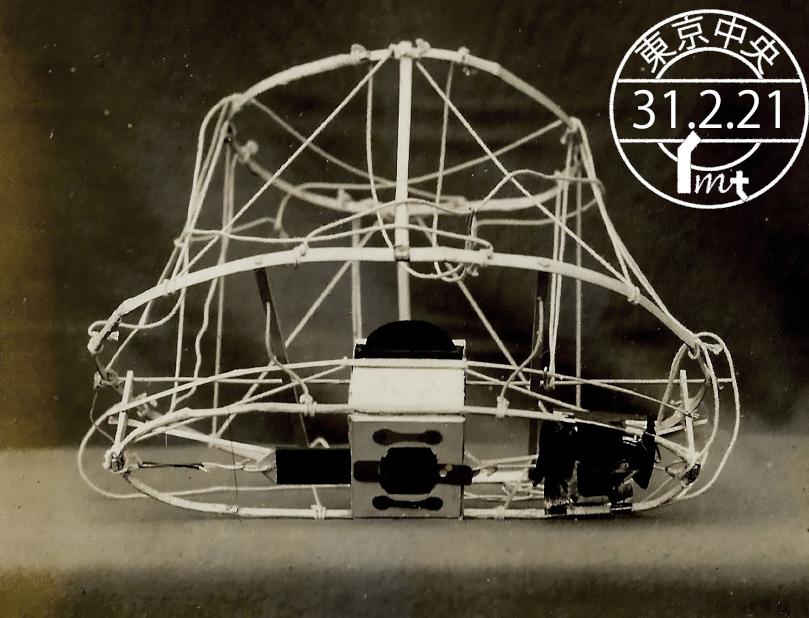

本質と抽象化

Essence and Abstraction

特別展示『極楽鳥』に並ぶ宝飾品の名作から目玉を選ぶのは困難である。しかし会場の奥の部屋に列品されている、フランス人宝飾作家ピエール・ステルレ(1905-1978年)による作品は、いつ眺めても新たな発見がある。同年代のアヴァンギャルド芸術に敏感だったステルレは、その関心の的であった「動き」や「速度」の表現をジュエリーにおいて試みている。写実的な表現を完全に排除した鳥のブローチのシリーズには、抽象彫刻の大家コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957年)による『空間の鳥』はもちろん、その時代の先端技術であった航空工学の影響をも見受けられる。ステルレは鳥のブローチを作るにあたって大きい、特徴的な貴石を鳥の胴体に見立て、金属と小さい石で頭部、翼や尾を表現している。その結果、極度に抽象化された作品は特定の鳥ではなく「飛翔する生物」の本質を捉えている。造形がここまで極端だと、色彩には写実的な役割がなく、恣意的な要素になる。これもまたフォーヴィスムから抽象絵画まで、同年代の芸術の理念に呼応している。

大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)

Kei Osawa

未完成の定義

Definition of Unfinished Work

特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』の3回目の展示更新では、『蘭花譜』より、「リンコレリオカトレヤ・エンプレス・オブ・ロシア『オオヤマザキ』」(写真左)を公開する。淡いグレーの背景に白い花が目を引く多色刷り木版画である。唇弁に注目してみると、フリルの細かな形状や黄色のグラデーション部分のぼかしによる色彩の表現は見事の一言に尽きる。この花の左には、角度を変えてやや右から見た花が線画で表されている。植物画では、彩色画に比べて線画は植物の構造的特徴が捉えやすい。そのため、歴史的に名高い植物学雑誌『カーティス・ボタニカル・マガジン』など、西洋で18世紀後半から19世紀頃に作られた、銅版や石版に手彩色された植物画を見ていても、メインとして配置した植物と重ねて後ろに、あるいはその脇に描かれた同じ植物や部分拡大図は彩色されていないことがままある。本図の花の表現もそういうことだろうと何となく思っていたところ、ミシガン大学美術館所蔵の『蘭花譜』のデジタルコレクションの解説に、本図について、中央の花の後ろに色がついていない別の「スケッチ」された花があるのは、これが未完成のイメージの一つであったことを示すと書かれているのを見つけた。私が確認した限り、『蘭花譜』の木版画83点のうち、本図を入れて8点に同様の未彩色の線画部分がある。確かに、美術作品として眺めると、これらの線画部分はいかにも本来彩色されるべきだったのにそれが施されていない未完成絵画のようにも思える。しかし、下絵から何種類もの版を作り、それを刷り重ねる木版画の制作工程を考えれば、『蘭花譜』を手がけた加賀正太郎も、彫師・摺師も、これらの図を完成させて世に送り出しているはずである。ただし、最初に私が受け止めていたように、植物の構造的特徴を伝えるために部分的に線画で表したと言ってよいかどうかは定かではない。本図と一緒に展示する「カトレヤ・メンデリー『グロリア・ムンディ』」と「レリオカトレヤNo. 106『オオヤマザキ』」(写真右)では、同じような構図で正面を向いた花と角度の異なるもう一つの花の両方に彩色が施されている。想像の域を出ないが、日本の伝統文様にある破れ垣のように、不完全なものに美しさを見出す美意識のもと、『蘭花譜』のなかに本図のような表現が一部取り込まれたのだとしたら、完成しているが未完成という形容も的確となるかもしれない。第3回展示は3/28−4/23まで。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

激突

The Duel

特別展『極楽鳥』の鳥パートの解説はかなり自然科学に寄せてある。美のために作られたジュエリーに対し、生きて繁殖してこその生物の姿をきちんと対比する必要があると考えたからだ。そう考えると、妙な対抗心も湧いてくる。だが相手は名だたるメゾンの名品も含む宝飾品であり、そちらが目的の来館者も多いだろう。鳥にさして興味のない人々にも、鳥の魅力は伝わるものだろうか? そういう不安も抱きつつカタログ用に標本撮影の日を迎えた。そして光を浴びたニジキジを見た瞬間、不謹慎にも「勝てる」と思ってしまった。宝石にも貴金属にも一歩も引けを取らない羽毛の輝きは、角度によって赤銅色、黄緑、青と色を変え、時に漆黒に沈む。これこそが進化の生んだ奇跡であり、美という一点を持ってもヒトに負けはしないと、鳥に言われているようだった。ただし、この自信は宝飾品がIMTに到着した瞬間に揺らいだ。ジュエリーの圧倒的な存在感は、やはり現物を前にしてこそなのだ。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

異国趣味

Exoticism

特別展示『極楽鳥』では、鳥をテーマにしたジュエリーとそのインスピレーションのもととなった鳥の剥製を合わせて展示することによって、宝飾作家が様々な技法をもって鳥を表現するプロセスを多角的に紹介している。とはいえ大抵の場合、ジュエリーのモティーフとなっている「鳥」の種を同定するのは困難である。その背景には、特定の鳥ではなく、鳥のエッセンスを捉えようと、表現のデフォルメと抽象化を重ねる芸術家の創作行為がある。そのなかで作家たちの想像力を刺激したのが、大航海時代以来、西洋の芸術家を魅了した「異国趣味」である。この世とあの世を行き来する象徴的な存在として多くの神話に登場する鳥だが、近代ヨーロッパの芸術では未知の世界の使者として扱われることも少なくない。想像上のエキゾチックな鳥が、自然豊かな地域の象徴として、華やかにして奇抜な色彩のジュエリーのインスピレーションとなる。その代表例が、展示のタイトルにもなった極楽鳥である。

大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)

Kei Osawa

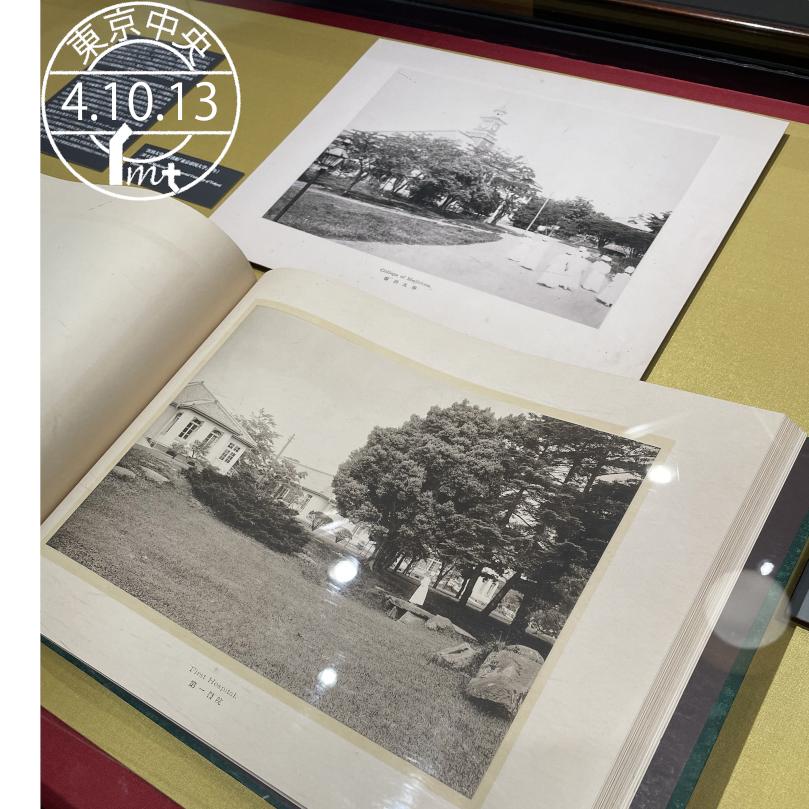

卒業記念写真(ベルツおよびスクリバが写る)

Graduation Photograph with Baeltz and Scriba

東京大学総合研究博物館研究部所蔵三宅コレクションのなかに、帝国大学医科大学本館前にて撮影された卒業記念写真がある。本写真の裏面に鉛筆書きより、1892(明治25)年という撮影年がわかる。中央には、独逸人教師二名が写る。前から三列目に立つのが、エルヴィン・フォン・ベルツ(1849–1913)で、チュービンゲン、ライプチヒの各大学に学んだ後、1876(明治9)年に来日し、はじめ生理学と薬物学を、後に内科学を教えた。ほかに、産婦人科学なども担当し、東京医学校時代から東京大学医学部に二十六年間の長きにわたって在任した。前から二列目に座るのが、ハイデルベルク、ベルリン、フライブルクの各大学で学んだユリウス・カール・スクリバ(1848–1905)で、1881(明治14)年に東京大学医学部に招かれ、外科のほかに、皮膚梅毒、裁判医学、眼科なども担当し、1901(明治34)年に退任するまで在職二十年に及んだ。本写真に見える詰襟姿の人物が学生、背広姿が当時の教師陣である。本写真の旧蔵者で、東京大学初代医学部長を務め、撮影当時は帝国大学医科大学長の職を辞して貴族院議員となっていた三宅秀(1848–1938)はスクリバの右隣に座る。本写真の撮影場所である医科大学本館は、1876(明治9)年竣工、東京医学校が神田和泉橋通から本郷旧加賀屋敷跡(当時文部省御用地)に移転新築された際に作られた。屋上に時計台のある木造二階建ての擬洋風建築で、南向きの正面中央に立派なバルコニーのある玄関を備えていた。本写真の背景にその玄関の様子が見える。コロタイプ印刷で作られた本写真は、外側四方が切断されており、左下の印字も欠けているが、小川一眞(1860–1929)製と読み取ることができる。小川は、渡米してボストンで写真術とコロタイプ印刷術を学び、帰国後の1885(明治18)年に写真館を開業し、のちにコロタイプ印刷会社も経営した。1900(明治33)年の写真帖『東京帝国大学』をはじめ、東京大学に関係した写真製版印刷を多数手掛けている。今日、卒業シーズンを迎えると、学びの窓に学生と教師が立ち並ぶ卒業記念写真は定番として撮影されるが、本写真はおそらく日本で最初期の卒業記念写真であると考えられる。特集『学びの窓―アカデミアの東京大学医学部ゆかりのコレクション』では、3月21日から4月23日まで、本写真の拡大複製の特別公開を行う。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

展示の天地

How should the top and bottom of a picture be determined?

実業家の加賀正太郎が京都・大山崎山荘の温室にて栽培した外国産蘭を記録した大型植物図譜『蘭花譜』(1946年)に収められた木版画は、それぞれ四角に窓が抜かれた二つ折の台紙に、名称等を記したスリップを添えて貼付されている。なかには、台紙に対して本紙を傾けて貼っているものもあるので、作り手が窓から絵がどう見えるかを意識し、角度まで微調整して図譜を仕上げていたことがわかる。特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』では、『蘭花譜』を5回に分けて4点ずつ紹介している。第2回(3/7−3/26)にて展示するもののなかに「エピデンドラム・パーキンソニアナム」(写真右下)がある。本種はラテンアメリカ産の蘭で、エピデンドラム属はカトレヤの仲間と言われる。この図譜は、台紙の折りとスリップの向きによれば、葉や花が下から立ち上がる画面を正体としていると考えられる。しかし、着生ランの本種が生育する様子を撮影した写真を見てみると、多くは樹上などから垂れ下がっており、花部の白色の唇弁が下向きに広がっている。これに比べると、絵の花の上下が逆さになるのは不自然である。さて、展示する時の絵の天地は、図譜を仕上げた作り手の意図に従うか、植物の自然な状態を示すか。加賀正太郎は「蘭花譜序」にて、『蘭花譜』の下絵を手がけた日本画家の池田瑞月が大山崎山荘の温室で蘭を写生して研鑽を積み、いっそう自分の意にかなう木版画の下絵を得たと述べている。瑞月がこの蘭についても温室にて生きた姿を見て描いているのであれば、垂れ下がって生育する様子を写し取っているだろう。この点も考え合わせて、植物の自然な状態を表す向きで展示することに決めた。そう判断したのだが、やはり展示したのとは天地を逆さにした画面、すなわち、右下に重心を置き、左上に余白を取った構成の方が、すっと縦に立ち上がる葉、そして画面中央の花から左下の花へと視線が誘導され、絵として美しく感じられる。これこそが瑞月の選んだ構図かもしれない。この図譜を次に展示する機会があれば、また改めて天地を悩んでみることにしようと思う。なお、第2回の展示では、『蘭花譜』とともに今回の特別公開で紹介しているコロンビアの蘭の植物画のうちの1点を、「エピデンドラム・パーキンソニアナム」と同じ属の「エピデンドラム・ティプロイデウム」(写真右上)に更新している。これらの比較も楽しんでほしい。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

極楽の鳥

Birds in Paradise

インターメディアテク十周年記念特別展示『極楽鳥』が1月20日よりオープンした。このタイトルはL’ECOLEによるジュエリー展の名称「Birds in Paradise」を踏襲した形だが、日本語タイトルとしては「極楽鳥」を当てた。生物種としての極楽鳥(フウチョウ)の英名はBird “of” Paradiseである。鳥担当として真っ先に考えたのは「宝石にも負けない鳥の美しさを」だった。次に、普段は収蔵展示室から出たことのない山階鳥類研究所所蔵標本を展示室に解き放つことができたら、であった。そして、「この機会に、インターメディアテク にあるオオフウチョウの標本を全部並べられたら」とも考えた。フウチョウは鳥の美の代表格であり、進化の驚異であり、発見の物語であり、人間が鳥に付与したイメージであり、乱獲と保護の歴史でもあるからだ。だからオオフウチョウ達、すなわちBirds of Paradiseがこの展示空間に解き放たれたなら、それはもう「天国にいる鳥たち」でいいんじゃないか、と思うことにした。Bird inと Birds ofで微妙に違うのは、そういう理由である。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

夜の森

The Forest at Night

特別展示『極楽鳥』の薄暗い会場に入ると、ペンダントライトから月光のようにさす照明のなかで、フクロウのペンダントが浮かぶ。その背景にあるアンティーク調の木製棚に並ぶ標本は、その造形的多様性から「驚異の部屋」を連想させる。棚に照明が当たるところには、小型の鳥の剥製標本が並ぶ。それらを見守るように、右側にはフクロウの大きい剥製。奥には、江戸時代屈指の図譜『梅園禽譜』からコノハズク属の絵がかかってある。会場に入った来場者は説明を受けることもなく、突如に夜の森に佇む鳥たちに迎えられる。ジュエリー、剥製、図譜という異なるメディウムによる「鳥」が並び、言葉を介さずに対話を呼びかける。明るい空間に通り抜けると、朝の鳥に出迎えられ、展示の企画趣旨や展示物の解説が目に入る。前室とも呼べるこの夜の森の空間は、非言語的な展示デザイン方法をもって展示コンセプトを瞬時に伝える試みでもある。

大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)

Kei Osawa

特別展示『極楽鳥』開幕

Special Exhibition “Birds in Paradise” Opens

インターメディアテク十周年に合わせて特別展示『極楽鳥』がオープンした。鳥をモチーフとしたジュエリーの歴史的名作と鳥類剥製標本および図譜との競演は、当館にとって様々な意味で新しい試みである。まず、開館以来はじめて三階の全スペースに亘って特別展示を展開した。また「レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校」との共催により宝飾品と博物学との対話が実現した。普段、収蔵展示室「STUDIOLO」に列品されている山階鳥類研究所所蔵の剥製群を間近で眺める珍しい機会も得た。製作意図、材質、スケールの異なる「作品」と「標本」の共存は、調和の取れた展示方法を必要とする。自由に配置されている小さな展示ユニットから成る常設展示とは対照的にここでは順路を設け、夜から日中そしてさらに想像の世界へと進むシナリオによって展示を構成した。もちろん、鳥の声も欠かせない。再生に使用したのは当館所蔵の蓄音機。この詩的な演出が生み出すのは、鳥をめぐってアートとサイエンスを結ぶ多角的な展示である。標本について言えば、中でもハチドリ類ジオラマは必見であろう。合わせてオーデュボンによる『アメリカ産鳥類図鑑』の図版を常設の時よりも追加し、見やすい位置に展示できたことも特筆したい。Birds in Paradiseの名の通り、普段は収蔵庫にいる鳥たちを「解き放つ」、それも本展示の見所の一つとした。

大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)・松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Kei Osawa, Hajime Matsubara

カトレヤ変奏

Cattleya Rhapsody

2023年2月7日より、特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』が始まる。本展示は、コロンビアのボゴタ現代美術館(ミヌト・デ・ディオス大学文化団体)と東京大学総合研究博物館との国際協働によるモバイルミュージアム・プロジェクトの東京展となる。2021年にインターメディアテクで開催した特別展示『蘭花百姿―東京大学植物画コレクションより』(同名の書籍は2022年に誠文堂新光社より出版)のスピンオフとして企画された。コロンビアの現在の国花はカトレヤ・トリアナエというカトレヤの一種である。このことは、本企画に着手する初めてのオンライン・ミーティングにて、コラボレーターから教えてもらって私も初めて知った。その後、展示物候補としてさまざまな蘭の植物画を具体的に見ていったところ、カトレヤ・トリアナエに導かれるかのように「カトレヤ変奏」というタイトルにたどり着くことができた。展示紹介のアイコンには、コロンビアと日本で描かれた二つのカトレヤ・トリアナエの図を用いている。右はムティス『新グラナダ王国の王立植物探検隊の植物相』(マドリード王立植物園デジタルライブラリ所蔵)、左は加賀正太郎『蘭花譜』(東京大学総合研究博物館所蔵、2/7−3/5まで展示)より。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

謹賀新年2023

Happy New Year 2023

謹賀新年。

お正月の過ごし方は年々、変化し続けているようだが、多くの方にとって、年の変わり目に普段と違うことをする習慣は何らかのかたちで続いているのではなかろうか。賀状の交換や特別な食事、めったに会わない親族や知人たちとの会合等々。

それらは古来、人々が続けてきた暦を管理するための智恵の一つなのだと思う。狩猟採集時代であれば、季節をうつろう獲物や食用植物を得るタイミングを知るために暦が必要であったし、農耕が始まってからは種まきや田植え、収穫時期の適切な判断を下すためのカレンダーが求められた。文字が無い頃、みなが暦を共有するには、何らかのタイミングで記憶に残るような祭事、つまりイベントを催すことがもっとも効果的であったに違いない。その名残が今も続いているのだろう。

インターメディアテクは、本年、開館10周年を迎える。2013年3月の開館以来、日本郵便株式会社と東京大学の協働のもと、多くのみなさまのお力添えを得て、これまで事業を続けてこられた。心より御礼申し上げる次第である。また、引きつづきのご支援を賜りますことを改めてお願い申し上げる。

この節目を記憶し、私どもの現在地と将来を確認すべく、本年にはメモリアルなイベントを予定している。まずは、今月20日にオープンする特別展『極楽鳥』の開催である。この展覧会は、10年間、変わらなかった常設展示フロアの一部配置を変更したものとなる。乞うご期待とさせていただきたい。

一方で、この節目は次の10年を見すえる機会ともなる。インターメディアテクでは、重厚なヒストリーをもつ学術標本を丸の内という現代ビジネス空間において審美的な方法をもって開陳する、という独創的な試みを続けてきた。それに支持をいただいてきた大きな理由はさまざまあって、一つは場違いな空間に迷い込んだと来館者に感じさせる意外性かも知れないが、他方では、来館者がいだく学問への敬意とその未来への期待なのだと受けとめている。

次の10年の半ばに、東京大学は創立150周年(2027年)を迎える。これまた暦に刻むべき記念行事の機会となろう。インターメディアテクにおいても、本学の伝統と創造を学術標本をもってお示しする行事を催すことになるはずである。学術の歴史の重みは自ずと増し続けるに違いない。一方で、未来への期待の行方はそれを担う者の自覚と行動にかかっている。新年の節目にあたり、本年、さらにはその先に向けて一同、思いを新たにしているところである。

写真:インターメディアテクで展示中のノウサギ剥製

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

スウェーデンでの展覧会

Exhibition in Sweden

ストックホルムにあるミュージアムÖstasiatiskaにて開催中の『Juxtaposing Craft』展に参加している。展覧会には、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、日本の4カ国から多様な作品が出品され、同時にÖstasiatiskaの収蔵品も並んでいる。この展覧会は、制作材料を通じて、持続可能な資源に対する考え方を発信する展覧会でもある。展示設営のために10月初旬からストックホルムに滞在し、現地のスタッフと一緒に作業を進めた。インターメディアテクで展示設営を行う立場としては、自身の作品の設営を進めつつも、現地のスタッフが使用している道具や、作品の固定方法が気になってしまう。日本と違い、地震対策として入念に作品を固定する必要はない点は、羨ましくも感じる。また、作品保護のためのガラスケースや、壁面への固定方法も興味深く、インターメディアテクに取り入れたい点が多くあった。ミュージアムでの展示方法は、新しいアイデアを取り入れつつ日々進化しており、このような展覧会に参加する事で得られる収穫は非常に大きい。

菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)

Toshimasa Kikuchi

ベルギーの大地球儀

Large Globe from Belgium

2022年の11月28日から12月2日まで、東京国立文化財研究所で世界動物考古学会議の西アジア分科会が開かれた。日本では久しぶりの完全対面式の国際会議である。その参加者らがインターメディアテクを見学したいと言うから案内役を引き受けた。インターメディアテクでは動物骨格や剥製をたくさん展示している。動物を研究している海外からの参加者約40名はみなさん興味津々、充実した時間を過ごせたことを感謝して帰っていかれた。また、インターメディアテクの世界観に感銘を受けたとのメッセージもよせられた。

案内中、ベルギーからの参加者もおられたので、常設展示中のベルギー製大地球儀を紹介し、その由来について話したところ、実に熱心に質問してこられる。また、解説文をしゃがみ込んでまで読んでおられる。どうしてそんなに興味がわいたのか当惑しつつも尋ねてみると、何と、この地球儀がベルギーから日本にやってきた昭和初期の両国間関係をテーマとした特別展が、現在、ルーヴァン大学図書館で開催中なのだと言う。

と言われても、大地球儀がどんなものかをご存じない方には合点がいかないことだろう。この地球儀の由来や意義については、2016年にインターメディアテクで開催した日本・ベルギー国交樹立150周年記念展の紹介文をまずはご覧いただきたい。[リンク先]

要は、1914年、ドイツ軍の攻撃にてルーヴァン大学の図書館が焼失。日本は、その復興支援を決定。1923年、今度は関東大震災にて東京帝大図書館が焼失。にもかかわらず、日本側は国内に残存する貴重書を集めてルーヴァン大学に約1万4000冊を寄贈。これに対し、ベルギー側は東京帝大図書館復興のための義援金を提供。この義援金で東京帝大はベルギー地理学協会に地球儀の製作を発注。そうして、ようやく1937年に日本側に到着したのが展示中の大地球儀というわけである。

なぜ、そんなに熱心に日本側が支援や交流をすすめたのか。単なる善意や学術目的だけでなく、日本文化の西洋への紹介、日本の国際的地位向上、等々、第二次大戦前の国際情勢にもとづく政治的判断があったからに相違ない。大地球儀は、それらをひっくるめた昭和初期の歴史を紐解くための希有な物証なのである。ベルギーから参加した動物考古学者もそれを理解したからこその関心ぶりだったのであろう。

実は、インターメディアテクで開催した2016年の展覧会紹介文には、東京帝大がルーヴァン大学に寄贈した約1万4000冊の書籍は、1940年、再びの戦禍の中、灰燼に帰したと述べてある。[リンク先]

しかし、今回のルーヴァンの展覧会によって、それらが良好な状態で保存されていたことを知った。寄贈書の大半は江戸期の作品を中心とした、今や稀覯本の数々。江戸文化を研究するのに実に優れた資料であるのみならず、大地球儀と同じく、昭和の歴史を語る第一級の標本群である。それらが、無傷で残されていたことはまことに喜ばしいと言うよりない。西アジアの動物考古学会議という、およそ無関係に見える集会に係わったことで、畑違いの昭和の歴史にまで思いを馳せることとなった。情報源としての学術標本の奥深さを改めて実感した次第である。

ルーヴァン大学の展覧会の会期は10月28日から2023年の1月15日まで。図録(解説本)は無料でダウンロードできる。[リンク先]

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

天敵

The predator

先日、ある農地でカラスを観察していた。ミヤマガラスの集団と、さらに柿に群がるハシブトガラスもいたのだが、突然、カラスたちが大騒ぎを始めた。単に騒いでいるのではなく、サッと舞い上がったり、集団で狭い範囲を旋回したりしている。何か危険な相手でも近づいたのか? だが騒ぎは一向に収まらない。これは妙である。カラスの様子を見る限り、どうやら脅威は去っていない。となると…… 捕食者がそこを動けない、つまり、今まさにカラスを襲って仕留めているのでは? そう思って見えるところまで移動した。段差の上に止まった数羽のハシブトガラスが鳴きながら下を覗き込んでいる。あの下か。伸びた二番穂の間に、褐色と黒が見えた。弱々しく動く黒はカラスだろう。褐色の方がバサリと翼を開き、黒い横斑の並ぶ風切羽が見えた。それは若いオオタカだった。この時、私たちはすぐ近くにいたのに襲撃の瞬間に全く気付かなかった。その完璧な奇襲こそが猛禽の真髄であり、獲物にとっての恐ろしさなのだと痛感した。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

開かれたエル

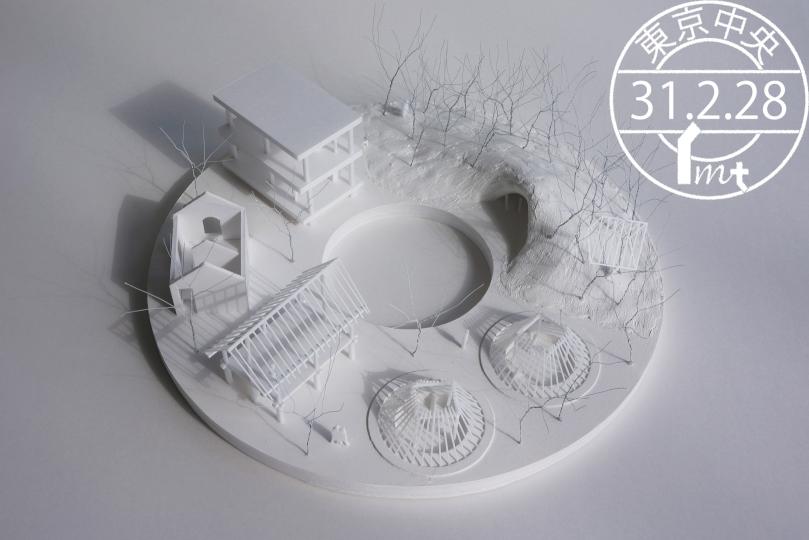

Open L

ハリウッドの丘に建つスタール邸(1960)は、アメリカで最もよく知られた住宅建築の一つである。戦後の新しい住宅モデルを模索したArts and Architecture誌の企画による実験プロジェクト「ケース・スタディ・ハウス」の22番に指定されている。ロサンゼルスの夜景をバックに、ガラス張りの居間でくつろぐ人物をとらえたジュリアス・シュルマンのモノクロ写真が有名で、憧れのモダン住宅のアイコンとなってきた。設計者のピエール・コーニッグは、土台をコンクリートで固め、建築本体は鉄骨とガラスとコルゲートパネルという限られた工業製品で構成した。この平屋住宅の明晰なコンセプトは、エル(L)のかたちをしたプランに集約される。エルの1辺は眼下の街並に向けて崖から突き出し、居間と食堂に270°の劇的なパノラマを提供する。エルのもう1辺は崖と並行した奥側に寝室群と浴室を配列している。すなわち、崖から内側に向けてプライバシーの変化が設定されている。そしてエルの2辺で囲まれた外部空間には空を映し出すプールがある。仮に建築の構成を「辺」で抽象化して示すと、1辺の直線型、2辺のエル型、3辺の両翼型、4辺の囲み型が考えられる。このなかで「エル型」は空間が内側で自己完結せず、外部との関係がより流動的になる可能性をもっている。エル型の平面計画は難しいが、スタール邸では廊下を省き、外部を日常利用することで開かれた簡潔な空間構成を実現した。エル型の流動性は断面方向にもあり、高所から俯瞰展望する視点が敷地内に遍在している。写真のエル型の建物がスタール邸。屋根板を外した状態で表現してあり、また周辺状況は異なる(空間博物学展の「20世紀の建築」で展示中)。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

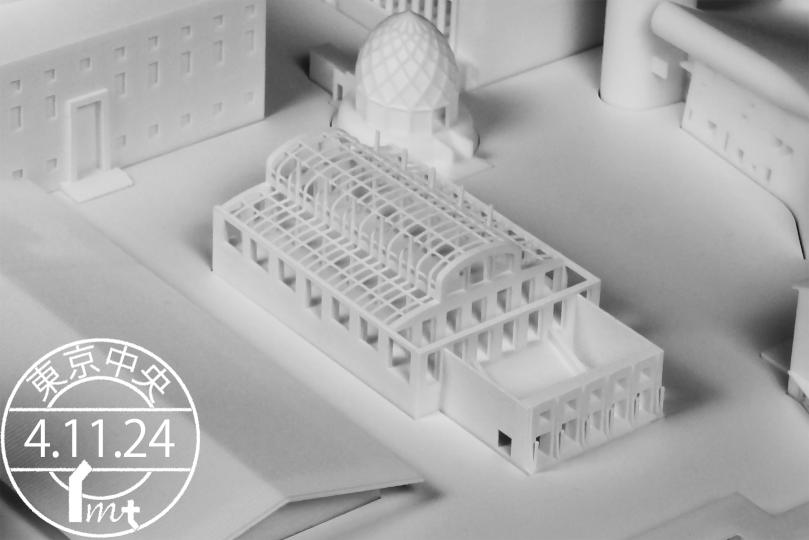

モダンへの架け橋

A Bridge to Modernity

オットー・ワグナー(1841-1918)はウィーンを中心に活躍したオーストリアの建築家である。ウィーンでは皇帝フランツ・ヨーゼフの勅命で旧市街地を囲う城壁が撤去され、19世紀後半に大規模な都市改造が行われた。リングシュトラーセという環状道路を新設し、拡張された都市域にモニュメンタルな建造物を配していった。ワグナーはウィーンの建築都市の計画や建設、そして鉄道インフラの整備にも関わった。彼の主著に『近代建築』(MODERNE ARCHITEKTUR、初版1895年)がある。ウィーン美術アカデミーの教授に就任したワグナーの講義をまとめたもので、「建築青年に与えるこの芸術領域への手引き」という副題がつけられている。建築家、様式、構成、構造、芸術実務についての心構えが説かれているが、このなかに「芸術は必要にのみ従う」(Artis sola domina necessitas)という有名な言葉がある。ゴットフリート・ゼンパーの『様式論』に由来する考えで、現代の要求に合致した合理的な建築への到達を若者に訴えている。ワグナー自身は歴史主義的な建築から出発し、ウィーン分離派を経て、機能的・合理的な方向へとシフトしていった。その晩年の代表作がリングシュトラーセの東端にたつ「オーストリア郵便貯金局」(1906年)である。ここには「表層」と「空間」の革新的な表現がある。外装の大理石板は装飾リベットを付して非構造要素であることを明示している。建物の中央ホール「カッセンハレ」は、屋根の全面をフロストガラスの天窓で覆い、床にガラスタイルを敷き詰めた前例のないアトリウムである。20世紀の到来を告げる高度に抽象化された光の空間は、それでもなお、ワグナーの歴史意匠や様式装飾への習熟の痕跡を感じさせる。歴史主義からモダンへの架橋のさなかに、見る者の心に迫る何かがある。写真はカッセンハレ周辺を抜き出した部分模型(空間博物学展の「20世紀の建築」で展示中)。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

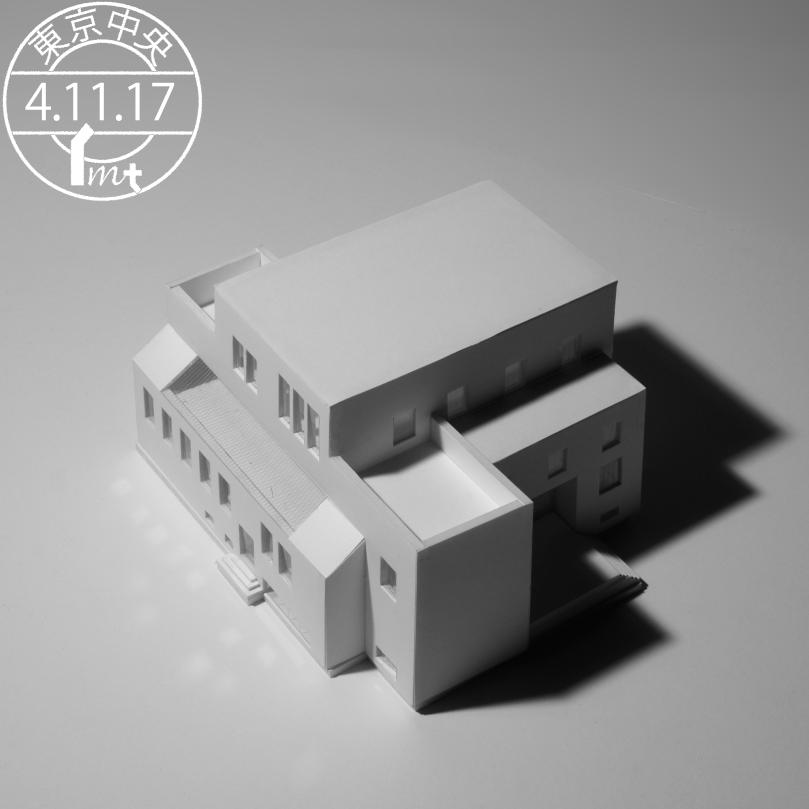

哲学者の建築

Architecture by a Philosopher

哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが設計した住宅が1928年にウィーンに完成した。クリムトの肖像画でも知られる姉のマルガレーテ・ストンボローの邸宅である。建築家アドルフ・ロースの弟子のパウル・エンゲルマンが設計を始めていたが、途中からウィトゲンシュタインも参加して主導した。直方体を組み合わせた、整然とした立面の、無装飾な建築である。そこにロースやモダニズムの影響を読み取ることもできるが、むしろ時代の動向を超越した孤高の精神の産物にみえてくる。建築における構成の論理的な整合性、部位の配列規則や対称性、技術的な精度に対する強いこだわりがあったことが知られている。1/2ミリの施工誤差も許されなかった。このようなウィトゲンシュタインの徹底した厳密性が、哲学者としての思索と無縁であったとは考えにくい。前期の主著『論理哲学論考』(1922)は、「世界と言語」の対応関係から哲学の諸問題を解決しようとした書として知られる。「世界は事実の総体」であり、事実は成立した「事態」であり、事態は「対象(物)」のつながりで成立している。「事態と対象」を世界の基本単位と規定し、一方で論理形式を共有する「命題と名辞」を言語の単位とする。そして世界と言語は「像が現実を写しとる」という「写像」の関係で結ばれているとした。「像」とは現実の模型であり、要素命題などの形で表現される。筆者には『論考』の内容に立ち入る素養はないが、ウィトゲンシュタインの建築が、論考と同様の思考の枠組のもとで、彼の構想を空間に写しとるプロセスを徹底して繰り返してきたように思える。しかし論考の末尾にあるように、「語りえないことについては、沈黙しなければならない」。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

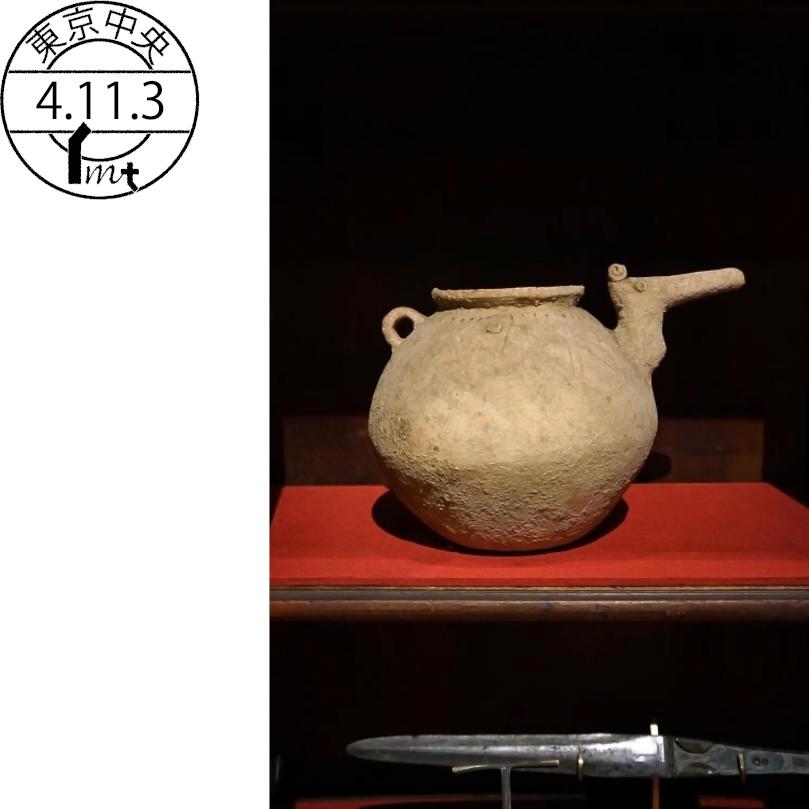

オリエント考古美術の話(6) 嘴状水差し型土器(続)

Beak-spouted Jar of Ancient Persia (Part 2)

嘴状水差し型土器の中には注口がたいへん長いものもある。写真の作品は先端が鋭くとがっていることもあって、まさしく「嘴状」とよぶにふさわしい。では、そもそも、どんなトリを模して作られたのだろうか。オリエントの宗教世界に登場する、嘴が長いトリと言えば、古代エジプトのトート神が思い浮かぶ。そのモデルはトキである。末期王朝期にはトキのミイラが大量に作られた。しかし、嘴状水差し型土器の出現はエジプト末期王朝期よりもはるかに古いし、エジプトにいたのはアフリカトキであって、それらがイラン北部に生息していた証拠は得られていない。また、月にかかわるトート神の嘴は三日月状に垂れ下がっているが、ペルシャの注口は直線的である。こうしたことから、直接の関係があるとはみられていないのが現状である。だが、知己の中東鳥類考古学者に聞いてみると、北イランにも、少なくともブロンズトキという仲間がいたそうである。翼が光沢をもった赤銅色をしていることから、そう呼ばれるのだという。また、ブロンズトキは近年、日本列島にも飛来するようになり注目されているらしい。トキにもさまざまいて、さらにまた別の仲間が日本の天然記念物(Nipponia nippon)に指定されていることは周知である。一体、トキというトリは、どんな経緯をもってアジアの東西で人々を魅力してきたのだろうか。古代ペルシャの土器との関係はわかっていないのだが、たいへん気になっている。

●写真6 東京大学の調査団が発掘した注口部が長い嘴状水差し型土器(レプリカ。実物はイラン国立博物館蔵)

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

オリエント考古美術の話(5) 嘴状水差し型土器

Beak-spouted Jar of Ancient Persia (Part 1)

今回、取り上げるのはトリの嘴のような注口をもった土器である。専門的には嘴状水差し型土器と言う。写真ではわかりにくいが、注口は樋(とい)のようになっていて上半分は開いている。こうした土器はイラン北部の青銅器時代から鉄器時代、西暦で言えば前3千年紀から1千年紀前半にさかんに製作された。青銅器時代の作品には彩文が付けられていたり、複数の土器を連結したりなど、華美なものが多い。また、性器を強調した男性土偶をともなっていることもあって、男性集団にかかわる儀礼の道具として作られたとの説もある。一方、鉄器時代になると無文でシンプルな作品が主になる。展示品は、無装飾で容器部が算盤玉形をしていること、取っ手が小さいことなどからみて鉄器時代、しかもその後期、前1千年紀前半の作品であろう。注口の根元の両側には小さな粘土粒、上には突起がつけられていて、眼やトサカを表現しているようにもみえる。嘴状水差し型土器は、墓の副葬品として見つかることがふつうだから、やはり当時の儀礼、宗教とかかわる品物だったと考えられている。液体をそそいだのだろうとは推測できるが、儀礼の中身はわかっていない。ただ、興味深いのは、ゾロアスター教が教義をととのえはじめた前1千年紀半ばにはプツリと消えてしまう点である。逆に言えば、この種の土器は、文字記録が無い頃のペルシャ原始宗教がどんな風であったかをさぐる有力な手がかりを提供しているのである(続く)。

●写真5 展示中の嘴状水差し型土器

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

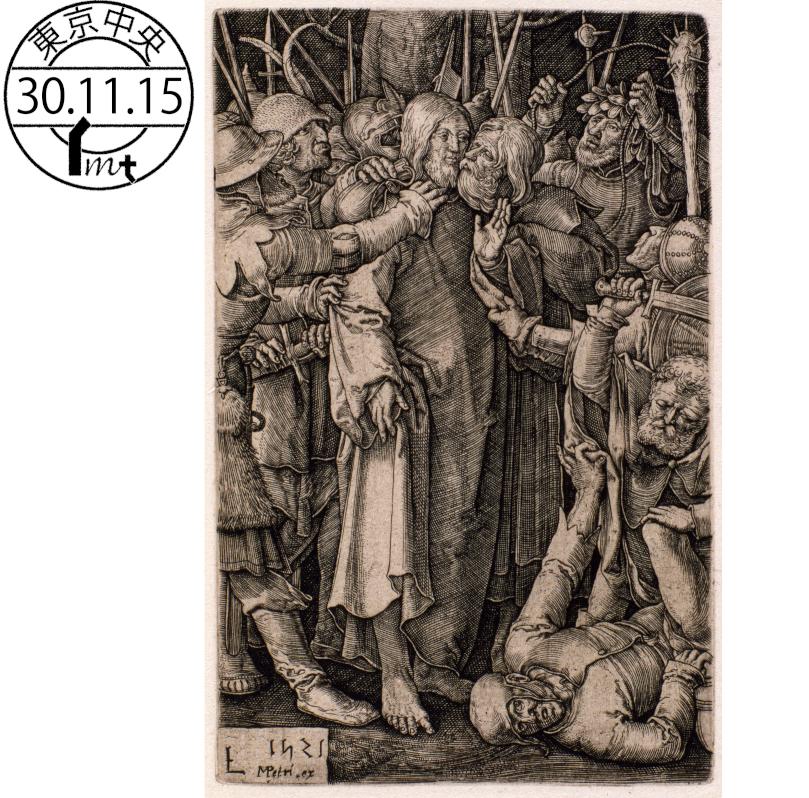

肖像を掲げる

Display of Portraits

特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)にて展示した肖像のなかに、サーベルを携帯する軍服姿のポンペを写した石版印刷がある(写真左上)。近代医家三宅一族旧蔵コレクションの一つである本肖像は、下部の印字より、オランダのデンハーグで作られたものであることがわかる。オランダの海軍軍医であったポンペは、安政4(1857)年に長崎に来日し、西洋医学伝習の教師として、独逸医学の導入以前に日本近代医学の発展の礎を作る。その間に日本で撮影された写真(『ポンペ日本滞在見聞記』の口絵)に同じく軍服姿のものがあるため、このようなポンペの軍服姿は長崎で彼の門人も見る機会があったものかもしれない。東京帝国大学医学部教授を務めた入澤達吉による、昭和4(1929)年のポンペの生誕百年記念演説の文字起こしが、同年の『中外医事新報』第1148号に残る。そのなかに、彼の父・入澤恭平がポンペに従学した一人であり、入澤家の神棚の脇にポンペの肖像が掛けられていたのを子どもの時から見て育ったという回想がある。入澤が演説の際に持参して聴衆に見せたという肖像を掲載した図版によれば、入澤家で達吉少年が見ていたポンペの肖像は、『独逸医家の風貌』展に展示したものとほぼ同じであるが、左胸の勲章が一つと数が少ない。ポンペの肖像は石版印刷でヴァージョン違いが作られるほど需要があり、実際に流布していたのだろう。入澤の回想は、家のポンペの肖像が戊辰戦争でも焼けず、関東大震災でも土蔵に入れてあって無事だったことにも触れている。肖像を残し、それを掲げ、長きにわたり大切に扱う。このエピソードは、ポンペがその門人や日本の医学関係者にいかに敬愛されてきたかをまさに物語るものにほかならない。『独逸医家の風貌』展で公開した、三宅家に伝わったポンペの肖像がどのように扱われていたかは調べることができていないが、状態の良さからして大事にされていたことは間違いないだろう。ミュージアムが未来に守り継ぐ資料である肖像画や肖像写真には、このような人々の「想い」も伝わっている。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

オリエント考古美術の話(4) ガラス容器と交易

Glass Vessels and Trade of the Ancient Orient

ガラス製作のルーツは、ファイアンスという半分、土器のような焼き物にある。紀元前5千年紀には登場した。今で言うガラスに近い製品が現れたのは前3千年紀である。後に、ローマ時代になって吹きガラス技法が開発されると製作できる品物の幅は一気にひろがった。展示中のガラス製品は、そうしたガラス工芸の発展が展開したオリエント地域、特に地中海沿岸のローマ時代以降の作品である(写真)。限られた地域でしか製作できないのだから奢侈品であることが多く、交易用のアイテムとして重宝された。近年では、ガラス製品を先端的な考古科学分析手法により解析し、その流通をさぐる研究がさかんにおこなわれている。インターメディアテク展示標本についての研究例はないのだけれど、日本列島にまで運ばれてきた作品があったことは前回、書いたとおりである。そこで話題にした正倉院白瑠璃碗に似たササン朝ペルシャのガラス碗が、より古いローマ時代の碗と比べて、ずいぶん分厚くがっしりしていたことにお気づきだろうか。シルクロードの交易をふまえた長距離輸出のためという意見があるほどである。そうかもなあと思う一方、意図して分厚い作品を作ったのか、分厚い作品だけが遠くまで運ばれ得たのか。その証明は難しかろうとも思う。

●写真4 展示中のガラス容器

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

ミュージアムとジェンダー(4)

Museum and Gender 4

写真帖『東京帝国大学』は、のちに帝室技芸員を拝命する著名な写真師の小川一眞が設立した小川写真製版所が手がけ、明治33(1900)年に仏パリの万国博覧会に出品するために作られた。明治30年代初頭の東京帝国大学を記録した本写真帖は、前総長や当時の総長をはじめとする教授たちの肖像や校舎設備の状況を収めており、東京大学の歴史を語る際にたびたび用いられる資料である。特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)では、本写真帖より「医科大学」および「第一医院」の二点を取り上げた。この理由として、今日も大学キャンパス内に残る独逸医家関係の文化資源、すなわち前者には時計台のある旧東京医学校本館が、後者には庭好きなベルツの住んだ教師館の隣にあった旧富山藩庭の庭石が確認できるという点が一つ。そしてもう一つは、ジェンダーへの関心から、これらの写真に看護婦の姿が写る点に注目したからである。時計台の建物に向かって進む看護婦らの群像と、旧富山藩の庭石のところでカメラ目線で佇む一人の看護婦。小川が彼女たちを写したのは、構図上の意図として絵になると思ったからなのかもしれないが、教授陣も学生も男性ばかりの当時の東京大学で、看護婦のいる風景がキャンパス内の日常であったことも事実であろう。日本では、医学は独逸を採用したのに対し、看護学はナイチンゲール方式の看護教育が高く評価されていた英国を範とした。東京大学では、明治22(1889)年、帝国大学医科大学看病法講習科を第一医院(附属病院)に開設している。日本で看護が女性の職業として位置づけられるのは、近代的な看護婦養成が行われるようになった明治20年代以降のことである(周知のように現在では看護婦という名称は消え、看護師となっているが、ジェンダーギャップの大きな職業の一つである)。私にとって、『独逸医家の風貌』展でのこれら二点の写真の展示は、ミュージアムがジェンダーの視点で既存資料を見直すとその資料に新たな光が当たるということを実感する経験となった。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

オリエント考古美術の話(3) 「正倉院宝物に似たカット・グラス」(続)

Sasanian Glass Vessel and Ancient Japan (Part 2)

で、深井教授を感激さしめたササン朝ペルシャのガラス碗が総合研究博物館にあるのかと言えば、ない。それどころか、深井報告を機に1960、1970年代に大量に持ちこまれた類似のガラス碗が日本各地の博物館、美術館に所蔵されているにもかかわらず、肝心の東京大学には一品も残されていない。人気の故か、散逸してしまったようなのである。これでは、シルクロード東西文化交流史の研究を開いた大学として残念きわまりない。そのような不平を長らく抱いていたところ、2008年になって、瑠璃碗の引取先を探しているという話がまいこんできた。そこで、迷うことなく入手したのが展示品である。譲ってくださったのは、1964年から1965年にかけてテレビ番組作成のためイラク・イラン江上波夫調査団に同行したクルーのお一人である。テヘランの骨董店で入手なさったとのこと。見栄えはともかく、本作品、きわめて興味深い。何がかと言うと、深井教授が1959年に朝日新聞、後に美術史学雑誌『国華』で発表したガラス碗(写真)と瓜二つの作りだからである。ササン朝のカットグラスにもさまざまある。例えば、特徴的な円形切り子の数も多様である。ところが、本作品は、深井教授が最初に報告した碗と全く同じで三段、各15個ずつ。さらに言えば、全体の寸法もミリ単位の違いしかない。どうして、こんなに似通ったガラス容器の生産が可能だったのか。工房が同じだったのだとは思うが、ササン朝工芸の技術力には舌をまく。要するに、展示のガラス碗は、東西文化交流をモノから論じる契機をつくった標本がどんな碗であったかー今は散逸してしまったのだがーそれを伝える代替の一品ということになる。展示をご覧になる方々には、この標本から半世紀以上も前の深井教授の感激を感じていただけるだろうか。

●写真3 深井教授が報告した最初のカットグラス(現在、所在不明)

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

インターメディアデザイン その九

Intermedia Design 9

その八につづき、特別展示「PHOTO LOGIC(フォトロジック)- 田中良知×IMT」について。メインの会場(GREY CUBE)で被写体となっているのは、東大総長をはじめ、東大教授、研究者、人間国宝の職人、学生、子ども、現役のチンドン屋までさまざま。本展に向けた撮り下ろし写真である。カメラを向けられることに小慣れた者などそうはいない。どのような肩書きであれ、年齢であれ、職業的モデルでない人物の「肖像」が、いかに特別な作品になり得るかという、その写真芸術としての純粋性を垣間見る機会となった。来館者による「写っている人が生き生きとしていて明るい気持ちになれた」という感想は、職業的モデルの領域にいない人物への親近感であり、楽しい、おもしろいという多勢の言葉を的確に表現したものかと思う。それが今般の時代性の裏返しだとしても、今にして思えばこのような写真展を見たことがない。隣接するサブ会場(BIS)にあるのは、撮影イベントに参加した子供たちやその親御さん。その写真から感じる印象は、メイン会場のそれをさらに上回る。「昨日の自分が作品としてそこにいる」、参加型展示の一例ではあるが、生きた展示とはこういうものかというひとつのあり様を見た思いがする。それに触発されてか「100人ポスター」の制作に取りかかることになった。

関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hiroyuki Sekioka

相良知安、ベルツ、文化資源

Sagara Chian, Baeltz, and Cultural Resources

2021年8月にサウンドレイヤーアプリ「onIMT」の音声レイヤー『独逸医学の導入と相良知安—医学生が語る医学史』を公開した。特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)は、このレイヤーと連動した企画となっている。同レイヤーでは、明治新政府に独逸医学の採用を進言したことで知られる相良知安に光を当てた。『独逸医家の風貌』展では、知安に関する資料として、三宅コレクションより、独逸医学導入に尽力した知安を日本医学制度創設の功績者として顕彰するために東京大学構内に建立された記念碑の拓本を紹介している。この記念碑は現在、元の場所から移設され、附属病院の入院棟玄関前、道路を挟んだ藤棚のところにある。そして、記念碑の近く、記念碑と入院棟玄関の間の道路の中央にある丸い小さな木立には、「ベルツの庭石」と呼ばれる、旧富山藩(加賀前田家の支藩)の庭石が移設されている。ベルツの住んだ教師館が旧富山藩の庭園の隣にあり、ベルツが庭を愛でていたことにちなむ名がつく。知安の弟・相良元貞は、独逸医学導入を政府が決定してまもなく、明治3(1870)年に政府派遣の第一回留学生の一人として独逸(ベルリン大学)に赴く。留学中に重い病気にかかり、ライプチヒ大学付属病院に入院し、同大学で臨床諸学科を学んでいたベルツの献身的な治療を受けた。そのことがのちのベルツの日本招聘の一因をなしたといわれる。現在、本郷キャンパス内で見ることのできる独逸医家関係の文化資源として、石に姿を変えて、知安とベルツが隣人になっているのも縁が深いようで興味深い。写真は左が相良知安先生記念碑、右がベルツの庭石。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

オリエント考古美術の話(2) 「正倉院宝物に似たカット・グラス」

Sasanian Glass Vessel and Ancient Japan (Part 1)

展示中のコレクションの中に、紀元3〜7世紀ごろのササン朝ペルシャ産カットグラスが一点、含まれている。表面が乳白色に風化しているのでガラスとは思えないかも知れないが、元来は、透きとおった瑠璃色をしていたはずである。類似の作品として最も保存良好な国内作品は、奈良正倉院宝物庫にある皇室の白瑠璃碗であろう。当時の日本にそのような製作技術があるわけもない。したがって、シルクロードをへてはるばる西方から持ち込まれたのだろうとは皆が推測してはいたが、では、どこで作られた碗なのかというと誰も答えられないというのが1950年代までの状況であった。そこに風穴を開けたのが、1959年、江上波夫調査団に同行しイランで古美術調査をおこなっていた若き日の深井晋司(1926-1984)、後の東洋文化研究所の教授である。立ち寄ったテヘランの骨董屋で偶然、似たようなカットグラスを見つけたのだという。深井教授は、その時、「いったい正倉院のガラス器と同じ作品がこんなこっとう屋の、しかもがらくたの中にあるのか、そんなはずはない」と正直な感想を記している(「正倉院宝物に似たカット・グラス」朝日新聞1959年11月11日朝刊)。それは、ササン朝ペルシャと古代日本の歴史が学術の世界で結びついた瞬間であり、そのドラマを伝えた朝日新聞の記事は日本にシルクロード・ブームを巻き起こした(続く)。

●写真2 インターメディアテクで展示しているササン朝ガラス碗

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

内科講堂の独逸人教師肖像写真 余話

A Side Story of Photographic Portraits of German Teachers

特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)の企画を構想するに至ったきっかけの一つは、東京大学医学部附属病院内科講堂にかつて掛けられていた独逸人教師の肖像がなぜかくも大きなサイズの写真なのか、そしてそれがいつから掲げられるようになったのかと考えたことだった。総合研究博物館所蔵三宅コレクションに、明治初年代に横浜で撮影されたホフマンの名刺版肖像写真がある。この像が内科講堂の肖像写真と同じであることから、内科講堂の肖像写真はこの名刺版写真を拡大複製したものという推測がついた。しかし、三宅コレクションのホフマン肖像裏面の彼の自署と、拡大複製写真の右下に添えられた自署は同じ筆跡ではあるが、厳密に同一ではない。おそらく同じ肖像写真がどこかにあり、それから複製が作られたのだろうと予想される。この手がかりとなりそうな記事は見つかっている。入澤達吉は、昭和9(1934)年6月に発表した記事「明治初年来朝の独逸人教師と其写真」(『中外医事新報』1208号)のなかで、昭和8(1933)年秋、大学構内にミュルレルの銅像はあるが、ホフマンは写真すら掲げていないとの話になり、ホフマンに直接教えを受けた卒業生で存命の二人に尋ねてその肖像写真を手に入れたと述べている。その写真は横浜の外国人の写真店で撮影したもので、二枚とも裏にホフマンの自署があったという。本記事に掲載された図版の像も見比べて、二枚が三宅コレクションのものと同じ肖像写真であると判断できる。入澤は、ウェルニッヒの写真についても方々に尋ねた結果、ようやく故・宇野朗所蔵のアルバムに見つかり、この同じアルバムからシュルツェの写真も借用して複写をしたと語る。本記事の図版にある、入澤が入手したウェルニッヒの肖像写真は内科講堂に掛けられていたものと同じ像である。関東大震災の復興キャンパス計画により、内科講堂の入る建物が竣工するのは昭和13(1938)年であるから、この時までに入澤が探して手に入れたホフマンとウェルニッヒの肖像写真から拡大複製が作成され、二人に先んじて震災以前の内科講堂に明治期より掲げられていたベルツの肖像写真(明治42[1909]年の卒業記念写真帖に確認できる)とともに、これらが新内科講堂の壁面に並べられたと考えておかしくない。あとは物証が見つけられないかというところである。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

オリエント考古美術の話(1) ペルシャ古代文物展示ケース

Antiquities of Ancient Persia

インターメディアテクでは古代エジプトをふくめ、いわゆるオリエント地域の考古美術品をいくつか展示している。比較的まとまっているのが、3階COLONNADE 3にならぶ古代イランにかかわる標本群である(写真)。多くは、江上波夫(1906-2002)名誉教授が収集したもので、江上コレクションと呼ばれている。江上教授はユーラシア各地で半世紀以上もの間、考古学調査を続けたフィールドワーカーだっただけでなく、無類のコレクターであった。集められた標本は途方もない量におよぶが、総合研究博物館は教授が1965年の東京大学退官までにおこなった発掘調査の出土品のほとんど全てと、私的収集品の一部を保管している。後者は教授の没後、御遺族から寄贈されたもので、インターメディアテクの展示品はその一部、および関連する標本ということになる。イランは、江上教授が1956年、第2次大戦後の日本人による海外学術調査の口火を切られた国であり、その後も、幾度となく足を運び、資料収集を続けられた縁の地である。現在、展示中の作品のいくつかについて思うところを、不定期になるとは思うが、このコラムで書いてみたい。

●写真1 COLONNADEの古代ペルシャ考古美術展示ケース

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

インターメディアデザイン その八

Intermedia Design 8

現在開催中の特別展示「PHOTO LOGIC(フォトロジック)- 田中良知×IMT」についてお話ししようと思う。この企画を立ち上げるにあたっては二つの思いがあった。一つは、写真というものが、スマートフォンやSNSの普及によって、いまや誰もが使用する日常に浸透したツールであるにも関わらず、プロの写真家による写真作品となれば、フォトギャラリーか写真専門のミュージアムに出向かなければ、ほぼ接する機会がない。もちろん職業的な領域や趣味嗜好の違いはあるにせよ、この時代だからこそ、プロの写真とは何かを問う機会があってもよい、そうあるべきではないか思った。もう一つは、この3年に及ぶコロナ禍によって、人々のあらゆる活動が制限され、さらにはマスク生活によって、顔の半分を覆われることになり、精神的にも閉塞感を抱くようになったこと。とくに子供たちと社会との接点は希薄になったと思う。そんな状況下で、写真をテーマしたコミュニケーションが図れないか、そんな思いに至るきっかけとなったのは、ポートレイトを得意とする田中良知氏の写真に接したことであった。子供から長老まで、その屈託のない表情は、どこか新鮮で、なぜか癒された。また、そんな写真を撮る田中氏の技法や信念とは何か、この機会をIMTで設けたい。とくに子供たちに観てもらいたい。会期を夏休みに当てたのもそういう理由である。主に学術の領域で展示を行なっている当館として、今回は、芸術文化の発信と体験、そして社会貢献を眼下に置いたものである。

関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hiroyuki Sekioka

海辺のアオバト

Green Pigeon on the beach

神奈川県大磯の海岸には夏の朝夕、アオバトの群れが見られる。数十羽の群れが山側から飛来すると海上を旋回し、岩場に降りるのだ。目的は、海水を飲むことである。日本の数カ所で確認されているこの不思議な行動は、ミネラルバランスの調整ためと言われている。アオバトは果実とドングリが主食で、動物質の餌をほとんど食べない。その結果、カリウムに対してナトリウムの摂取量が少なすぎるため、海水(塩、つまり塩化ナトリウムが豊富だ)を飲むとする説である。観察していると彼らは波を被る場所に近づき、波が引いた瞬間を狙って、取り残された海水を飲んでいる。時には次の波を被って慌てて飛ぶ。あるいは、侵食によってできた穴に溜まった海水を飲む。時には海面に首を伸ばし、海水を直に飲んでいることもある。非常に興味深い行動だが、関東一円のアオバトが皆、ここで海水を飲むわけでもないだろう。あるいは、そんなに大事な行動ならあちこちの海岸で見られてもいいはずでは? やはり不思議な行動なのである。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

数理模型

Mathematical Model

インターメディアテク3階に展示中の様々な数理模型は、19世紀末に制作されたものを基に複製した標本である。複製にはシリコンによる雌型を準備し、オリジナルと同じ材料である石膏を使用して制作している。現代ではこのような複製方法が可能である一方、19世紀末、最初に作られた原型ともなる数理模型の制作方法については、不明な部分もある。原型の制作には、石膏か粘土を使用し、数ミリ単位で積層を繰り返し、丁寧に形状を削り出したのではないかと推測できる。しかしながら、実際にはそう順調に出来上がるものでもないだろう。現在、インターメディアテク2FにF R Pで制作した大型の数理模型を展示中である。原型の数理模型とは全く異なるサイズではあるが、積層の方法を使用して形状の削り出しを試みた。10cm毎に模型の輪郭線を出力し、その形を重ねつつ、階段状になった部分を徐々に整えていく。シンプルな方法ではあるが調整は難しい。当時の制作技法が明確に判別出来ない中で、試行錯誤を繰り返し、現代の技術とも摺り合わせつつ、制作に取り組んでいく事は、新たな発見もあり興味深い経験でもあった。

菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)

Toshimasa Kikuchi

ミュージアムとジェンダー (3)

Museum and Gender 3

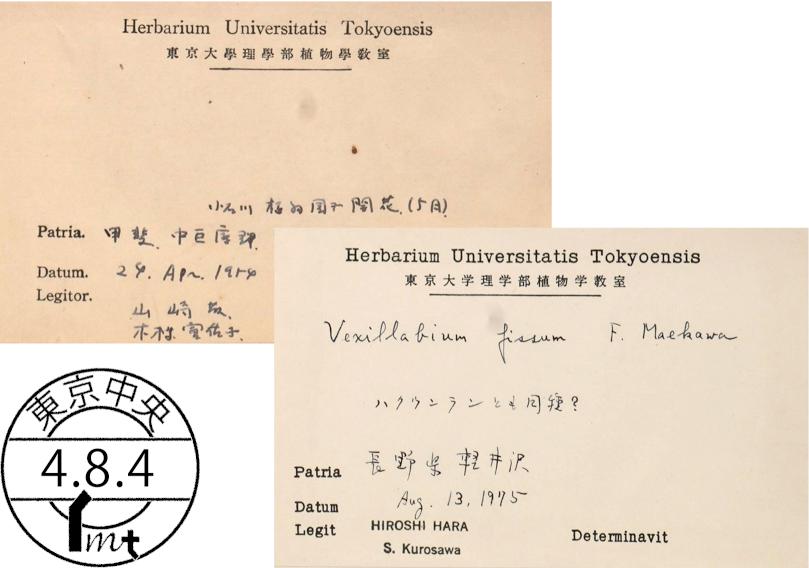

特別展示を書籍化した『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(東京大学総合研究博物館編、2022年5月、誠文堂新光社)の巻末資料「主要人物略伝」には、28人の名が挙がる。最も多いのは植物学者の16人であるが、彼らの研究活動を支えた植物画家9人と植物採集者1人についても取り上げている点に注目してほしい。本書は、1877(明治10)年に創学した東京大学における植物学研究の傍らで制作された植物画を中心に、明治期から現代まで、東大コレクションの植物標本、図譜・書籍、絵葉書、写真等により蘭の博物誌をたどることを主旨とした。本書で紹介した植物画や植物標本というモノからは、植物学者を中心に正史的に語られる植物学史や大学史では脇役や縁の下の力持ちとなり、ほとんど登場しない植物画家や植物採集者の姿を浮かび上がらせることができた。モノを基本とするミュージアムの重要な役割の一つは、こういったところにあると思う。一方、同じく巻末資料の「人名索引」にあがる数をカウントしてみると、全部で184人のうち女性は9人と圧倒的に少なく、もし本企画の時間軸を現代までとしなかったら、登場する女性の数はゼロであったかもしれない。写真は、本書で紹介したラン科植物標本(1975年採集)と写真資料(1954年撮影)に貼付された標本ラベルで、東京大学理学部の技官として研究をおこない、1960年代の東大ヒマラヤ調査隊にも隊員として参加した黒澤幸子(1927−2011)と、小石川植物館で植物栽培を担当し、後に植物学教室教授の山崎敬(1927−2007)と結婚した木村冨佐子(1927−)の名前がみえる。社会の多様性を可視化していくために、ミュージアムがジェンダーの視点をどのように取り入れていくのか。モノが伝えている情報を丹念に拾うとともに、時にはモノの背後に存在する人々や状況を描き出すことも必要だろう。また、正史的な視点からは見落されてしまうようなモノ自体を掘り起こしていくことも求められる。このやりがいのある課題は引き続き目の前に大きく聳えている。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

記憶の蓄積

Accumulation of Memories

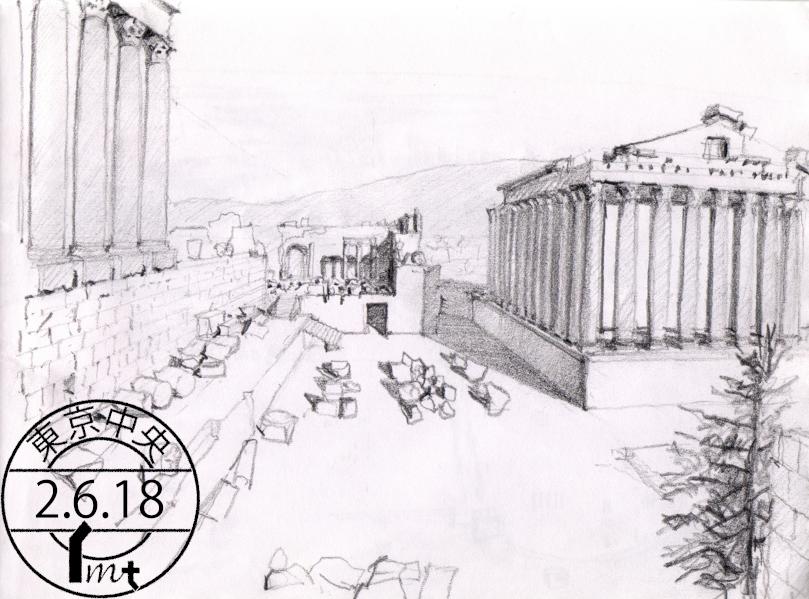

ローマの東方30kmにあるティブル(現ティヴォリ)は古代ローマ時代から貴紳の保養地として知られる。皇帝ハドリアヌスは即位後の118年にこの地で自身のヴィラの造営を開始した。先代のトラヤヌスのときにローマ帝国は最大版図となるが、ハドリアヌスは帝国拡大から国境防御へと基本戦略を転換する。英国北部のハドリアヌスの長城など各地に建設されたリメス(防御壁)はその成果である。ハドリアヌスは在位中の多くの期間を属州の巡察に費やし、各地で造営や修復の事業を指揮した。一方で彼はティブルに戻ると、訪問した属州での記憶を建築として再興していった。たとえば、アテナイのアゴラの柱廊やエジプトの運河を模したカノポスなどが規模を縮小してつくられた。ほかにもアカデメイアやリュケイオンなど、巡察地に関わる名を与えられた多数の場所が組み込まれていた。もはや「別荘」という建築単体のスケールを超え、ハドリアヌス自身の記憶が集積され、ローマ帝国の原風景が縮約された場所として遺されたのである。こうしてティブルのヴィラでは、長年にわたる個人の想い出が空間的に再創造され、比類なき複雑な全体性をまとうことになる。いま現地に赴く者は、記憶が蓄積された廃墟の都市をひたすら歩きわまる。そのなかで全体の結節点となるような場所がある。「海の劇場」という名の円形の施設は、水路で囲われた皇帝の隠棲地である。政治と情愛と病苦に難渋した皇帝は、晩年は此処に籠ることが多くなる。『ハドリアヌス帝の回想』でユルスナールは皇帝の回想を「さまよえる いとおしき魂」という言葉で締めくくっている。広大な世界の記憶が一人の人間を介して強い場所性へ凝縮される。博物学への普遍的な問題提起のように思えてくる。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

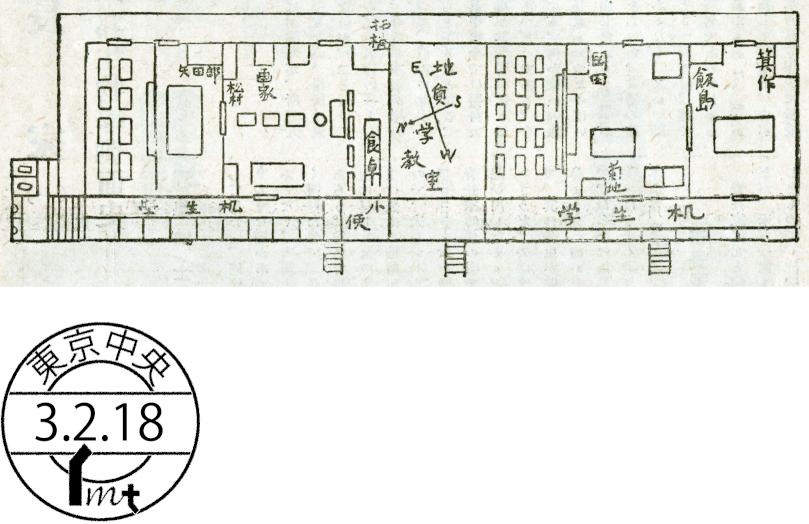

アカデミアでの国際会議

International Conference at Academia

インターメディアテクにおける集会場と言えば、アカデミアである。昭和初期に東京大学の階段教室で使われていた什器の一部を移設してしつらえた定員50名ほどのこじんまりとした講義室である。歴史を感じさせる木製の長机や赤い布団がそなわった木製椅子、さらには壁に掲げられた歴代教授の肖像画など、来館者にかつての大学がもちあわせていた気品を感じてもらう格好の場となっている。コロナ禍で集会が制限される前には、頻繁に、海外の研究者のセミナーや国際会議に利用していた。各席の机に設けられている丸い凹みはインク壺をおくためのものなのだが、ペットボトルの置き場だと勘違いする今時の出席者を注意するのが定番だった。コロナ禍前に開催した最後の国際集会の一つが、2019年12月の第9回西アジア新石器時代石器研究集会である。1993年のドイツ大会を皮切りにして約3年おきに開催してきた集会で、アジアでは初めての開催であった。主会場を本郷キャンパスとして一週間、実施した会議のうちの半日をアカデミアで過ごしたものだが、17ヶ国、100名を超える出席者は一様にインターメディアテクの審美的空間と世界観に感銘を受けていた。その会議の収録集が先月、オランダの出版社から刊行された(総合研究博物館の関連ツイート)。600ページを超える大部な英文図書である。巻頭の序文には添付のようなアカデミアでの記念写真を掲げた。全ての出席者を受け入れるには少々せまかったのだが、膝をかかえて床に座るのもよし。今風に言えば、どうみても「密」。それが許された社会がつい最近まであったことと、短いのだか長いのだか、そのことを懐かしく思うだけの時間が急激に過ぎたことに思いをよせている次第である。

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

オイヌサマのいる所(その2)

Where the sacred wolves are (2)

武甲御嶽神社にある、オオカミを象った4体の狛犬(狛狼?)について。4体、すなわち2対がすぐそばに並ぶのも面白いが、オオカミの表現もずいぶん違う。こちらの1対は顔立ちに一般的な狛犬、つまり獅子の面影を残しており、より古いもののようにも見える。前回ご紹介したもう1対はより写実的に「イヌ」っぽい。体つきも今回のものの方が細く、この方が古来日本人の思い描いていたオオカミの姿に近いようにも思える。ニホンオオカミは一応、ハイイロオオカミの亜種(Canis lupus hodophilax)となっているが、その正体はいまだにはっきりしていない。つい最近も、更新世に日本にいた大型のオオカミと、最終氷期に大陸から来たオオカミが交雑し独自に進化したもの、という研究結果が出た。ちなみに亜種名であるhodophilaxとはラテン語で「道を守るもの」ーー山に入った人間を里の領域まで見送ってくれるという、「送り狼」の伝説にちなむ。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

展覧会の後で

After the Special Exhibition

2021年6月19日から9月26日まで開催した特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』と同名の書籍が2022年5月に誠文堂新光社から刊行の運びとなった。この特別展示を本格的に準備していた2021年の冬から春にかけては、コロナ禍による2回目と3回目の緊急事態宣言が続けて発出されていた。ミュージアムも感染症予防のために臨時休館の措置をとることがあった頃である。会期を迎える前にインターメディアテクの臨時休館は解かれたが、状況次第で再び会期中に休館になるのではないかとも危惧していた。結果的に予定通り開館を続けることができたものの、会期中の最後までまん延防止等重点措置と4回目の緊急事態宣言下にあり、あまり多くの人に展示を見に足を運んでもらえないかもしれないという予測はそのまま現実とならざるを得なかった。こう書くと随分暗い話に聞こえるかもしれない。しかし、この状況は翻って、本展示の内容を伝える出版物は時間と空間の制約を超えて「蘭の博物誌」を紙上で新たに展開するものとしようという、前向きでやりがいのある取り組みへと向かわせてくれた。コロナの影響が続いた2年超をいま振り返ると、できなくなってしまったことや計画変更を余儀なくされたことも多くあったが、私にとって本書の刊行はウィズコロナの時代だからこそ機会が与えられ実現できた仕事となった。蘭花百姿の名に違わぬ多彩な図版と充実した解説・エッセイを本書に収載するために尽力くださった執筆者や関係者の皆様にはここに改めて心より御礼申し上げたい。そして、本書に自負する学術的意義とは別に、非常に感覚的な願いを述べるならば、コロナ禍中で生まれた本書ゆえに、手に取ってくださった人たちが明るい気持ちになり、笑顔でページをめくってもらえるような本になっていたらいいなと思っている。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

オイヌサマのいる所(その1)

Where the sacred wolves are (1)

埼玉県、武甲山の麓の武甲御嶽神社にある4体の狛犬は、いずれもオオカミを象っている。秩父は山岳信仰や狼信仰の拠点の一つであり、オオカミは犬神、あるいは大口之真神として敬われ、「オイヌサマ」と呼ばれたのだ。写真の「狛狼」の製作年代はわからないが、大きな頭、深く裂けた口、ずらりと並ぶ牙、垂れ気味の丸耳、肋骨が浮くほど痩せた体は江戸時代の絵図にも見られるオオカミの特徴だ。実際にどうだったかはともかく、そのように認識されていたのは確かだろう。また、写真の像は前肢の筋肉を現すような彫りが際立っている。まるで仁王像のようにも見えるそれは、犬とは違う強力な生物であることを示しているようだ。ニホンオオカミは明治38年を最後に確認されておらず、絶滅したと考えられている。秩父では2006年にオオカミの目撃情報とされるものがあるが、この像を見ながら、さすがにいないだろうという判断と、この山にはオオカミが似つかわしいという思いが交錯した。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

反転博物館 2

Flipped Museum 2

反転授業を応用した反転博物館という教育方法をインターメディアテクの小中学校対象教育実験プログラム「アカデミック・アドベンチャー」に導入するとしたら、どのような可能性があり、どのような効果が見込まれるだろうか。反転博物館のアイディアを知った時に構想したのは、2020−2021年度に実験的に取り組んだオンライン版と従来の対面でのプログラムの組み合わせである。まず、オンライン版への参加を通じて、子どもたちが学校や自宅にいながら展示物の観察の仕方やものの見方・楽しみ方を知り、大学生のインターメディエイト(展示の案内役)と一緒に画面越しにそれを体験する。その後にインターメディアテクを訪れ、対面でインターメディエイトと実際の展示物を観察しながら存分に対話をし、自分の発見を言葉にして他の人の意見と比べる。これにより、大学生がサポートする子どもたちのミュージアム体験やものを通じた学びをより充実したものにできるのではないか。反転博物館を主要な議論のトピックの一つに掲げて2022年2月に開催されたアジア大学連盟(AUA)の大学博物館に関するカンファレンスにてこの構想を発表してみたところ、大学博物館における教育デザインの一つのモデルとして海外の大学関係者に関心を寄せてもらうことができた。新年度に入り、インターメディアテクでは対面でのアカデミック・アドベンチャーの募集を再開するとともに、大学生の2022年度ボランティア活動も始動した。次は、この反転博物館の教育方法を実践に移し、その効果の検証をしていく段階となる。ぜひ小中学校の教育関係者の皆様にご協力をお願いしたいと考えている。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

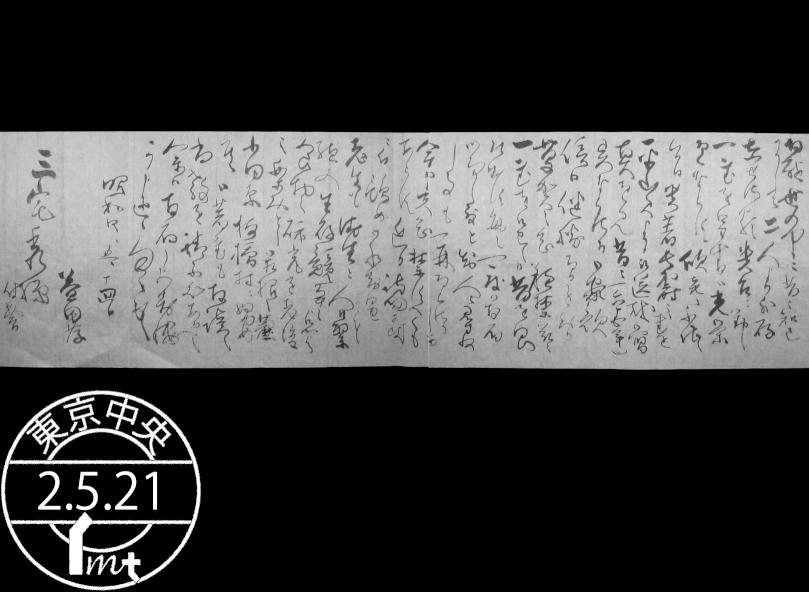

中浜万次郎撮影の三宅艮斎写真

Gonsai Miyake photo by Manjiro Nakahama

漂流者として名高い中浜万次郎(1827-1898)は、1860(万延元)年遣米使節の別行隊に通弁主任として登用され、咸臨丸で渡米した。そのさい、サンフランシスコで写真術を学び、湿板写真機と薬品を購入して日本へ持ち帰った。伊豆韮山代官江川英龍(1801-1855)の手附として江戸本所に住んでいた万次郎は、自宅で知人の写真撮影を行った。そのうちの一人、万次郎の主治医であったという蘭医三宅艮斎(1817-1868)夫妻を1862(文久2)年に撮影している。万次郎が撮影した湿板写真の原板には、ガラス面に独特な黒い樹脂が塗られ、ポジ画像を明瞭に見えるよう工夫されている。写真技術のみならず、写真を装飾したケースに入れて鑑賞するという文化も導入した。艮斎は1848(嘉永元)年に本所で外科医院を開業している。本草学に造詣が深く、兵学などの知識も豊富だった艮斎は、好奇心の旺盛な人物だったようだ。万次郎がもたらした最新の写真技術にも大いに興味を惹かれたに違いない。

白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)

Ai Shiraishi

ハンガー窃盗犯

Raiders of the Lost Hanger

カラスの営巣の季節である。都市部のカラスはしばしば、針金などの人工物を巣材に用いるが、中でもよく使われるのがハンガーだ。巣に使われているのはよく見るのだが、盗み出す瞬間を目撃することは意外に少ない。このハシブトガラスはマンションのベランダにヒョイと止まり、じっと下を覗き込むと姿を消し、再び姿を見せた時はハンガーをくわえていた。おそらくベランダに床置き型の物干しがあったのだろう。くわえて来た時は持ちやすいよう、ハンガーの途中の凹部をくわえていたが、一度置いてくわえなおし、ハンガーの首もと部分をくわえた。これがもっともバランスよく持ち運べる位置なのだ。カラスがハンガーを運んで飛んでいる時は必ずここをくわえている。カラスはハンガーをくわえたまましばらく辺りを窺うと、さっと飛び立って旋回し、マンションの後方へ飛び去った。追跡すると案の定、そこには作りかけの巣があった。ごっそりとハンガーが積み上げられている。どうやらこのカラスはハンガー窃盗の常習犯のようだ。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

反転博物館 1

Flipped Museum 1

2022年2月にアジア大学連盟(AUA)の大学博物館に関するカンファレンス「アジア文明のための反転博物館を共同キュレーションする:ブレンド型研究と教育のアプローチ(Co-Curating Flipped Museums for Asian Civilization: A Blended Research and Teaching Approach)」がオンラインで開催された。本カンファレンスに参加するにあたり、初めて「反転博物館」というアイディアに出合い、これについて考える機会を得た。反転授業(flipped classroom)という言葉は、聞いたことがある人も多いかもしれない。従来は授業で教員から学生への知識伝授が行われ、宿題として学生が各自で復習や応用に取り組んでいたのに対し、これを反転させ、学生がオンラインリソース等を用いて事前学習として知識習得を行い、授業は質疑応答・ディスカッションや演習のためのアクティブラーニングの場とする教育の方法である。反転授業は、学生の理解度のみならず、学びの主体性や協調性を高める効果があるといわれている。反転博物館とはこれを応用したものであると理解すると、インターメディアテクの小中学校対象教育実験プログラム「アカデミック・アドベンチャー」の目下の課題に結びついた。大学生ボランティアが小中学生の展示案内役(インターメディエイト)を務めるこのプログラムでは、コロナ禍により、対面での実施ができないなか、2020− 2021年度の2年間はオンライン版の実験に取り組んできた。今後再開する対面でのアカデミック・アドベンチャーとオンライン版とをどのように運営していくか。反転博物館のアイディアから、オンライン版のアカデミック・アドベンチャーを来館前の事前学習に位置づけ、対面でのプログラムと組み合わせてみてはどうだろうかと構想している。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

新館長のご挨拶

Message from new Director

本年4月より、インターメディアテクの館長をつとめている西秋です。2013年の開館以降、本施設の発展に尽くされた西野嘉章前館長の甚大なご功績にまずは謝意と敬意を表しつつ、さらなる展開をめざしていきます。最初のHAGAKIですので自己紹介させていただきますと、私はオリエント地域の考古学を専攻しています。1984年のシリア発掘を皮切りに、西はブルガリアから東はウズベキスタンまで中東一帯で毎年のように発掘調査に従事してきました。特に関心をもっているのは現在の文明社会のよってきたるところを、文明発祥の地と言われるオリエントの考古学的証拠をもって解き明かすことにあります。そのため、数十万年前の絶滅人類の時代からメソポタミア古代文明まで、関連するさまざまな遺跡、標本の研究に携わっています。さて、インターメディアテク、和名で言うところの「間メディア実験館」。泥にまみれた考古学と似つかわしくない施設のようにも見えるかも知れませんが、大きな共通点があります。モノは古来、実証物として何にもかえがたいほどの強力なメッセージを発するメディアであり続けてきました。考古学は、そのメッセージを読みとき、インターメディアテクは実物=モノこそを各種メディアの結節点としてメッセージを発信します。メディアの技術や方式が急速に変遷する今日、それらを十分にふまえたうえでなお、実物を基軸としたミュージアムを展開することは今後も新たなチャレンジであり続けるに違いありません。インターメディアテクの試みに、引きつづきのご理解をお願いする次第です。(写真:ウスベキスタンの洞窟調査(左前方が西秋))

西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)

Yoshihiro Nishiaki

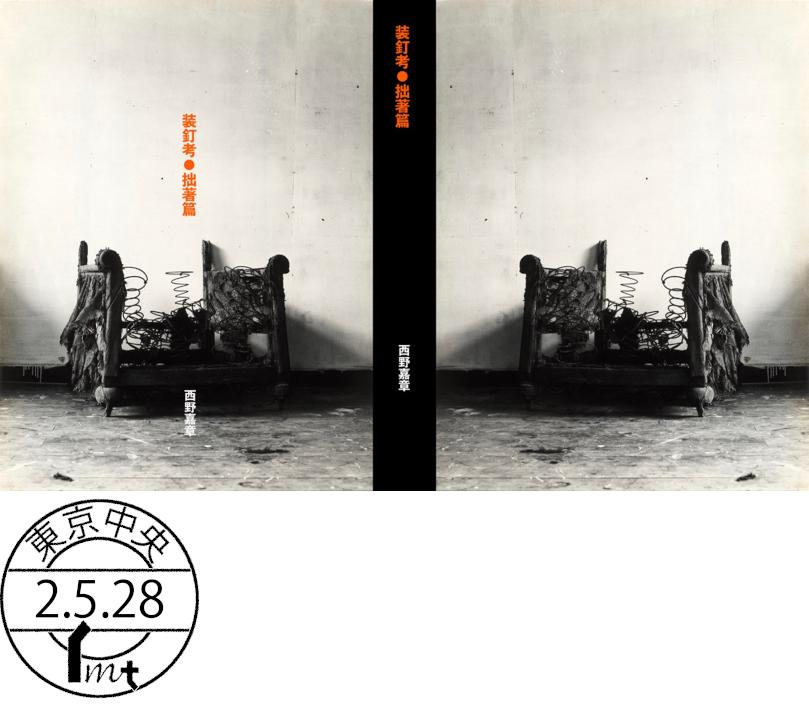

二〇二二年三月三一日に

On March 31st, 2022

本年正月に齢七十を迎え、来る三月末日をもって退職することになる。思えば、弘前大学で十年、東京大学で二十九年、都合三十九年に亘る教員生活であった。北奥羽から東京への転勤、大学から博物館への移籍、教室教官からミュージアム・スタッフへの転職は、それまで美術史学を以てすべてと認じていたわたしの関心領野に、飛躍的な拡張をもたらし、新たな活動領域への展望を拓く契機となった。着任時の職場は「東京大学総合研究資料館」であった。全学共同利用機関として位置づけられる施設ではあったが、事実上、旧理学部の強い影響下にあり、動物、植物、鉱物、地質を専門とする研究者の多く行き交う場所であった。そのため、美術史学の習いとして文献渉猟、美術逍遙を専らとしてきたわたしは、既存のコレクションの保存管理活用においても、学内外における学術標本の取得収集活動においても、およそ経験したことのない営みのなかに身を置かざるを得なくなった。こうした未知の環境下に迎え入れられたときには、好奇心の赴くまま、自然体で生きるにしくはない。所謂「アマチュアリズム」なるものも、そうそう悪いものではなかったのである。もちろん、ときに失態を演じることもあり、それはそれで苦い思い出として残っている。しかし、「知らぬが仏」の強みも、なくはなかった。専門家の到底なし得ぬ大胆な取り組みを、実現に至らしめることができたからである。美術史学だけでなく、数学、植物学、歴史学、情報科学、博物館学など、異なる専門分野の学会誌に査読論文を掲げることができたのも、博物館に身を置いていた御陰であった。資料館からの改組にあたっては、ユニヴァーシティ・ミュージアムという、国公立の博物館とも、私立のそれとも異なる、「第三種ミュージアム」の位格を確立し、そこでの研究教育の基盤となる学術標本コレクションの再評価を促したいと考えた。また、小石川植物園にある旧東京医学校本館を博物館分館へ転生させるにあたっては、ハコモノの大きさ、イヴェントの集客力ばかりを指向するメガ・ミュージアムの対極にあるものとして、静謐さ、親密さ、美麗さに包まれたマイクロ・ミュージアムを、二十一世紀新世代の性向、感性に適う文化創造装置として現出させたいと願った。そして、足かけ十四年に亘って関与することとなったインターメディアテクでは、東京大学と日本郵政グループを産学協同で架橋し、それまで誰も眼にしたことのない博物学的世界のパノラマ景観を東京の表玄関の丸の内に定置させようと思った。たしかに、職業上の専門は何かと問われれば、答えに窮するような立ち位置のままに過ごした教員生活であった。しかし、自分の抱く世界観を、コレクション、展示、出版を通じて物象化してみせるという、類い稀な経験を重ねることができた。このことを改めて幸せに思う。いずれのプロジェクトにも、博物館職員はもちろん、学生・院生を含む学内外の多くの方々からの有形無形の支援があった。そのことに対し、この場を借りて心よりお礼を申し上げ、退職の挨拶としたい。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

東京タワーをジャックする

Jacking Up the Tokyo Tower

モバイルミュージアム『音景夜景 --- トウキョウヘオモイヲハセル』展が始まった。昨年の『粗と密 --- 音景 × コレクション』展に続き、サウンドスケープで変容された空間に展示物を埋め込む試み、第二弾である。地上150mの展望デッキという、博物館とは異なる空間での展示は、挑戦的で好奇心を誘う一方、予想外のことが起こり、困難を極めた。満を持して、ようやく今日、音を出すことができた。東京中の音が集まる東京タワー上空のノイズと、北海道札幌市郊外のすずらん国営公園の鱒見の滝の音を同時に聴いたらどうなるのか。最初のsoundscapeは『S/N ratio Tokyo 二つのノイズの交差』と題したミックスノイズで、人工的な音と自然の音の境界線を問う。都会に住む人間は、没入してしまい、意識することがない騒音。しかし、それらを切り出し、異なる空間へ対立的なノイズと配置することで、改めて意識にのぼってくるであろう。案外ベストマッチかもしれない。

森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)

Hirohisa Mori

オオバン、コバン

Large and small

バンという鳥がいる。水の上を泳いでいるのでカモのように見えるが、クイナの仲間である。日本で「バン」と付く鳥にはバンとオオバンがおり、どちらも真っ黒でよく似ているが、属が違うので系統的には少し違う。バンは嘴から額(額板)が赤、オオバンは白なので、そこを見れば間違う恐れはない。近年、オオバンが急に増え、水辺に行けば必ず見られる鳥になった感がある。一方のバンはめっきり見る機会が減った。かつてはオオバンとコバン(大鷭、小鷭)と呼んでいたようで、IMTにある古い標本にも「コバン」と記されたものがある。どこかの時点で、大小しかないなら「バン」と「大きいバン」と名付けた方がシンプルだ、ということになったのだろう。実際、サイズ差はかなりなものだ。バンは全長せいぜい35センチでハトほど、対してオオバンは40センチほどある上、体のボリューム感が全然違う。写真の手前はハシビロガモだが、オオバンはカモ類に匹敵するサイズである。この大柄な体でスイスイ泳ぎ、水に潜り、ヨシ原をかいくぐって歩き回り、走り、飛ぶ、奇妙な鳥たちだ。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

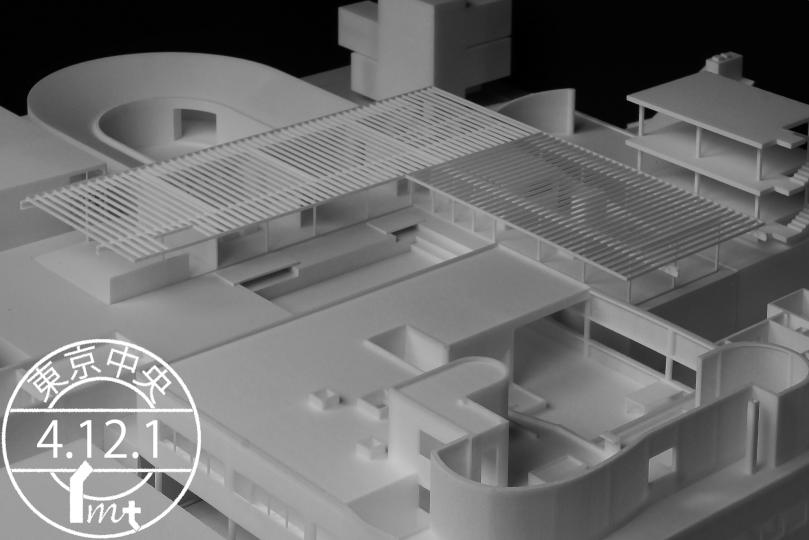

成長計画

Growth Plan

博物館や図書館では施設の「成長」が課題となる。収集資料が増えるにつれて保管場所や展示空間が不足し、建物の増床や増築の可能性が検討される。「成長」は近代建築に潜在する課題であるが、あらかじめ計画するのは容易ではない。これを意識的に取りあげた建築家はル・コルビュジエである。彼は1939年の無限成長美術館計画において、四角い螺旋状の展示室を外に拡張していく仕組みを考えた。付加成長の戦略であり、上野の国立西洋美術館(1959)にその発想の痕跡を認めることができる。一方、磯崎新は大分県立大分図書館(1966)の設計に際してプロセス・プランニングを提唱した。建築プログラムを動態的にとらえ、延伸可能な樹状のスケルトンによって全体が構成されている。結局、上野も大分もイメージのように増築されることはなかった。成長の成功事例として、デンマークのルイジアナ近代美術館がある。海に面した森に建てられた美術館は、1958年の竣工から7段階にわたって増築されてきた。回廊と展示室がネックレスのように繋がれ、アートの理想郷ともいうべき現在の姿に至っている。その根底にある思想は、建築を閉じずに開くこと、そして空間を分けずに結ぶことである。さて「成長」の問題は、建築における時間の考え方に行きつく。ノルウェーのヘドマルク博物館(1979、写真)は、異なる時代の建築が一体化された施設である。敷地にある13世紀と18世紀の遺構を残したまま、その上に20世紀の博物館が重ねられた。設計者のスヴェレ・フェーンは新しい素材や構造を慎重に挿入し、新旧の要素を自律的に共存させている。博物館の成長は空間的であるとともに時間的である。その継承の理念が問われている。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

列品計画

Display Plan

展示列品を考えるうえで興味深く、対照的にも見える二つの施設がパリの国立自然史博物館にある。進化大陳列館(写真)と古生物学・比較解剖学館である。進化大陳列館は、エコール・デ・ボザールの建築家ルイ=ジュール・アンドレが設計し、1889年のパリ万国博覧会のときにオープンした。新古典主義的な外観を維持しつつ、1994年にポール・シュメトフによって改装され、内部は鉄骨を駆使した壮大なアトリウム空間となっている。中央ホールにはアフリカの哺乳類の剥製が大行進のように並べられている。方舟に乗り込むかのようなその隊列は、フィールドの再現というよりも、動物の多様性の縮約された表現である。ここでは「選択と配列」という展示上の意図が感じられる。一方、古生物学・比較解剖学館は、パリ万博の機械館で知られるフェルディナン・デュテールの設計で1897年に完成した。「動線計画」のコラムで紹介したアルテ・ピナコテークに似た、直進型の細長い平面形の施設である。この比較解剖学の展示室は骨の殿堂とも呼べる場所で、約1000点の骨格標本で埋め尽くされている。脊椎動物に共通する骨格の構成から、系統群の相違点にも注目している。ここでは骨格という形式をベースとして「全容の開示」が意図されている。二つの施設の展示列品は、ミュージアムにおけるコンテンツとアーカイヴの可能性を示している。物語を選び取るのか、すべての題材を見せるのか。このような部分と全体の取り扱いには、さらなる展開の余地がありそうである。ミュージアムのネットワーク化による全体像の横断的拡張、異種要素の埋め込みや再編的な読解によるアーカイヴ自体の変容、限られたオブジェクトによる最小コンテンツとしての外部展開などである。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

採光計画

Lighting Plan

空間への光の導入は建築設計の重要な検討課題である。ミュージアムにおける採光計画の取り組みを複数の事例でみていきたい。展示空間における自然採光の導入は、ロンドンのダリッジ絵画ギャラリー(1817、写真)に始まる。壁面に開口部をほとんど設けず、屋根に配した多数のスカイライト(天窓)から光を取り込んでいる。この画期的な方法はその後の展示採光の基本形となった。スカイライトの考え方を一段と進化させ、比類なき水準に高めたのがフォートワースのキンベル美術館(1972)である。サイクロイド型の断面をもつ曲面屋根の頂部を走るスリットから入った自然光は、下部の金属パネルで反射して曲面屋根の室内側を照らし、そこでさらに反射して展示空間を満たしていく。反射を重ねることでシャープな直射光は柔らかい拡散光に転じ、未曾有の光の空間領域をつくりだす。一方で反射ではなくフィルタリングによる光の制御を試行したのがバーゼルのバイエラー財団美術館(1997)である。展示室の天井を全面的に開き、そこに5層からなる光の制御レイヤーを挿入した。上から、直射光をさえぎる半透明ガラス、紫外線除去をになう複層ガラス、コンピュータ制御のルーバー、展示室側のガラス天井、金属メッシュ天井である。実際のところ、ミュージアムにおける自然採光は敬遠される傾向にある。太陽光からの作品保護、均質な光環境の確保、幅広い演出の可能性といった観点から、現在ではLED照明器具によるライティングが主流となっている。しかしミュージアムはことごとく閉じた人工環境に向かうのだろうか。万物が属していた光の空間のダイナミズムを継承すべきではないか。インターメディアテクは自然採光と人工照明が共存する貴重な実例の一つである。なお紫外線対策済みである。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

動線計画

Circulation Plan

ミュージアムの「動線」すなわち人の動き方には概ね4つのタイプがある。第一は「極少の動線」。これは動線が発現する間際の、動かずとも一覧できる強い場所性に結びつく。安曇野の碌山美術館(1957、写真)はその珠玉の実例である。100㎡に満たない小さな展示室には、荻原碌山のブロンズ像が窓からの光を受けて同じ向きに配されている。ミュージアムの最小形であり、一つの完成形を感じさせる。第二は「直進する動線」。展示物が増えてくると、空間を横につないで直列の配置計画となる。ミュンヘンのアルテ・ピナコテーク(1836)は、英文字のIに似た細長い外形をもつ。始点と終点がある明快な動線計画で、欧米に多くの類例がつくられた。第三は「回帰する動線」。展示室をぐるりと巡って出発点に戻ってくる構成で、ベルリンのアルテス・ムゼウム(1830)に始まる。ギリシアの列柱とローマのドームを抱えた新古典主義の名作であるが、周回型空間群という新しい提案を組み込んで近代ミュージアム建築の原型となった。第四は「自由な動線」。人の動き方を決めつけない応用自在なユニバーサル・スペースが前提となる。ベルリンのニュー・ナショナル・ギャラリー(1968)は、その思考の純粋性を残す大空間である。さて、インターメディアテクはどのタイプだろうか。実はすべてのタイプにあてはまる、あるいは、すべての動き方を選択できる施設である。固有性のある場所が散在し、全体として細長い平面形をもち、しかし順路は決められておらず、自由に往還や周回を重ねることができる。来訪者が動線を発見して楽しめるミュージアムである。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

一巻の終わりに

In the end of the scroll

現在開催中の「Aves Japonicae(7)」では川邊華挙の鳥類写生図第捨七巻を最初から最後まで、3回に分けて展示している。展示企画中のためこの巻物を広げた時、最後にサプライズがあった。巻物が細くなり、「これで最後だな」と思った時、何か手触りが違うと感じたのだ。ほどき終えた巻物から出てきたのは、一本の毛筆だった。他の巻ではスギか何かを削った棒を芯にしていたのに。筆には墨の跡が残り、使われていたことが伺える。丸筆だが、穂先が傷んでいるようで元の形はよくわからない。チビた書筆もあり得るかと思ったが、触ってみると中心部に硬い心毛がなく全体に柔らかいので、どうやらこれは画筆である。いずれにしても、「この巻のみ悪徒に貸し出すこと厳禁」と墨書された大事な粉本の果てに筆がいたことに、何やら画家の魂が込められているかのような感慨を感じて、この筆も展示してある。いや、単に手元にちょうど良い古い筆があったので芯代わりに使っただけ、ということも大いにあり得るのだが。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

オオタカ

Goshawk

オオタカ。この写真は成鳥で、暗灰色の背中と真っ白な下面のコントラストが美しい。胸から腹には細かい横斑があるが、遠目には見えない。先日、鳥を見つつ散歩に行った際、カラスくらいの鳥が飛んで来てアンテナに止まるのが見えた。翼をピンと伸ばしたまま羽ばたく姿に「これは!」と思ったら、まさにオオタカだった。止まったオオタカにハシブトガラスが猛然と突っ込んでくる。天敵であるオオタカが縄張り内にいるのが許せないのだろう。こういう時、猛禽はだいたい面倒そうに逃げる。彼らはカラスと戦っても益がないからだ。だが今回は違った。絡みに来たカラスに向かってオオタカが反撃したのである。おそらくオオタカもこの辺りで繁殖する気なのだ。この後、一撃をかわしたカラスはオオタカを追って上昇するも振り切られ、上からもう一撃くらいそうになって逃げて行った。強気なカラスとはいえ、いわば戦闘機として進化したタカ相手に空中戦を挑んでも勝ち目はない。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

ボーダーズ

Borders

教養前期の授業「映像デザイン実習」の今年度の課題テーマは”Borders”とした。5分以上10分以内の映像作品をグループで制作する。テーマの解釈と作品の構成は自由である。何のborderか(政治的、文化的、身体的、心理的・・・)、borderをどうするのか(なくす、つくる、あばく、こえる・・・)、映像としてborderをどう表現するか(見えるとは限らない)。borderは強い言葉なので、その理念的な形式性にとらわれすぎない方がよいと感じていた。学生たちの4本の力作を見て、その懸念は払拭された。朝起きたらシマウマになっていた主人公をめぐる、人と人の境界の発生と溶解と遷移。日本とシンガポールを舞台に、友情が国境を乗り越えていくプロセス。「ボーダー柄」が世界から消滅したことを知り、悲嘆にくれる主人公の新たな出会い。そして4つめの作品”Alienation”(写真)は、社会の少数者が向き合うbordersを主題としている。東京で一人暮らしをする外国人Aは、社会生活や入社面接などで日本社会との間に見えない境界線を感じている。彼女はレンタルフレンドKAFUKAとの会話で癒されるが、それは形式的な関係にすぎない。Aは心の声で対話を深め、人間と人間、人間と自然との間に存在する数々のborderに思い至り、自分との和解の旅にでる。思弁的で内省的なプロットに思えるが、誰もが抱える普遍的な課題へと展開し、bordersとの共存の期待をもって終わる。精緻なテキストと都市の気配を組みこんだ見応えのある作品で、その実験志向はどこかアラン・レネを想起させた。今年度はPEAKの学生が3人参加して、国際色豊かな授業進行となった。考えてみれば、大学はborderが集積する場所である。さまざまな分野や帰属の境界を超えるために、確かに「旅」が必要だろう。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

20世紀の建築(住宅建築編)

Architecture in the 20th Century (Residential Architecture)

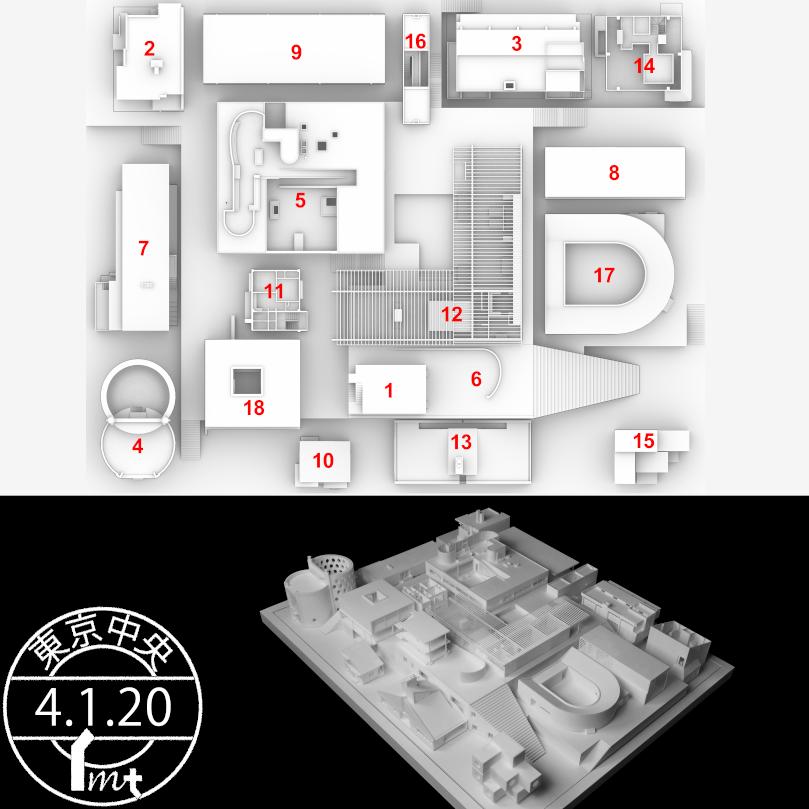

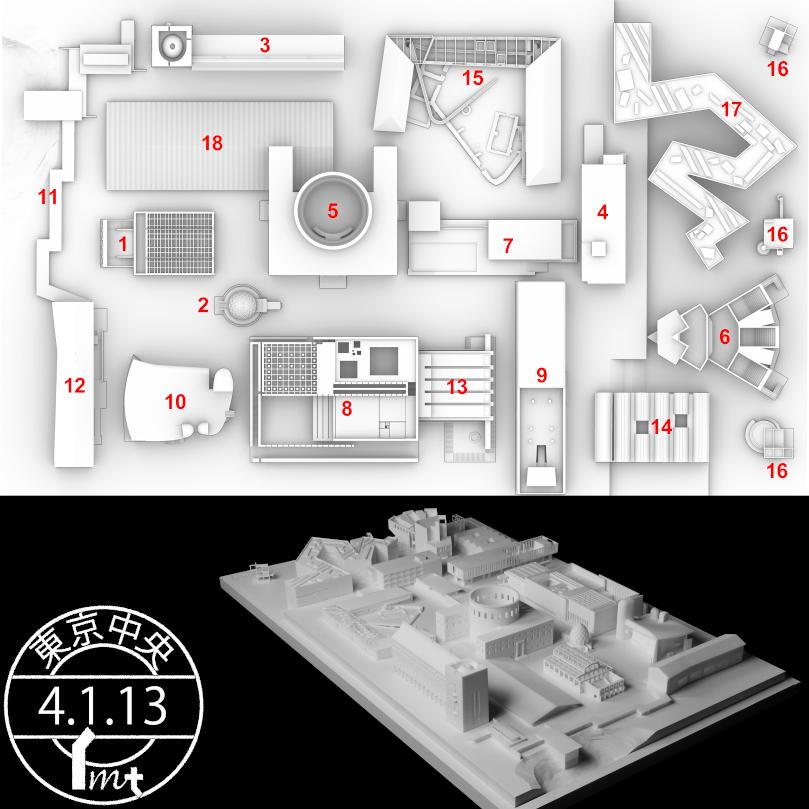

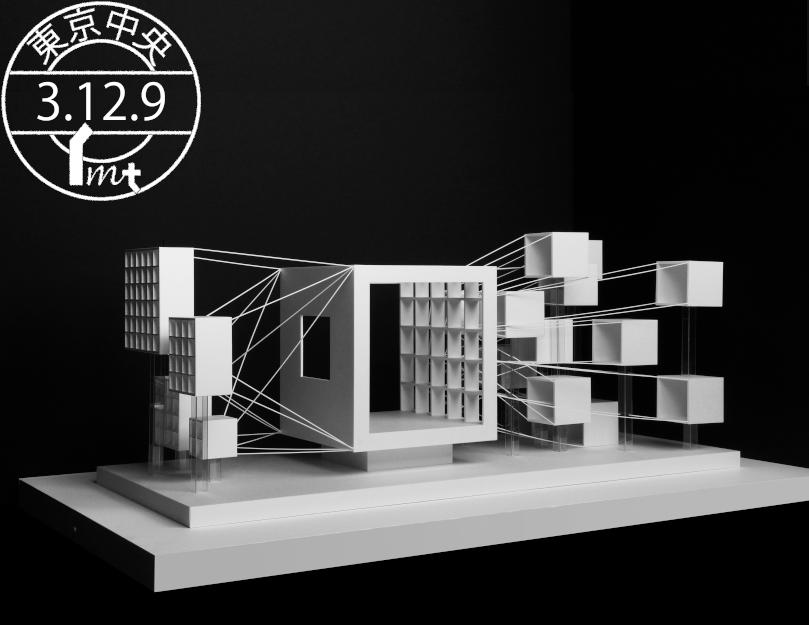

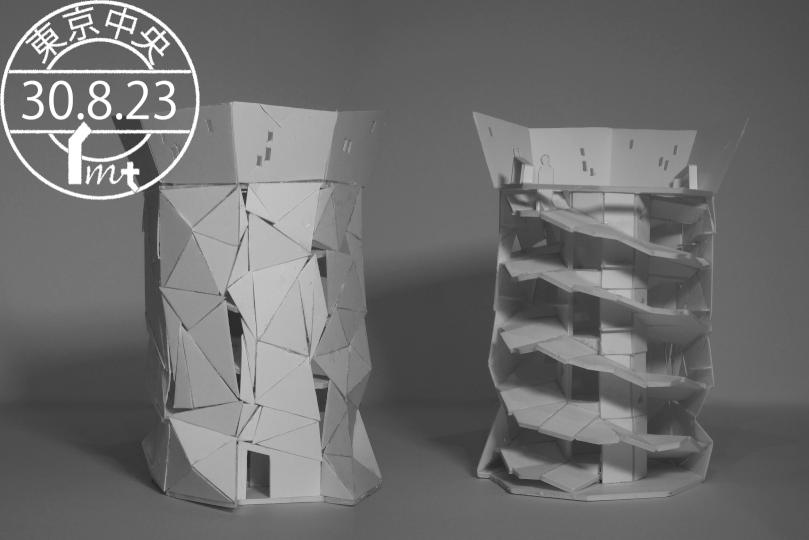

20世紀の住宅建築を集めた模型を製作した。縮尺1/100の模型18点を3Dプリンタで出力し、公共建築編と同様に集合的に配置した。竣工年順に作品と特徴を列記する。1.ドミノ・ハウス:柱と床スラブからなる近代建築の祖型(アーキタイプ)。2.シュレーダー邸:家具から空間へと進化した面と線による「デ・ステイル」。3.ロヴェル・ビーチ・ハウス:空間形態と新たな言語によって具現化する「空間建築」。4.メーリニコフ自邸:孤高のアヴァンギャルドの凍結された隠棲地。5.サヴォア邸:「柱と壁の分離」がもたらす近代建築のデザイン・ボキャブラリー。6.マラパルテ邸:海原を臨む断崖上のソラリウムにいたる大階段。7.ブロイヤー自邸Ⅱ:キャンティレバーで支持された浮遊するロングボックス。8.イームズ自邸:大量生産部材の活用による新しい生活空間のデザイン。9.ファンズワース邸:ガラスとスチールで囲われたユニヴァーサル・スペースの原点。10.立体最小限住宅No.3:極小の居住空間に込められた平面と断面の創意。11.51C型:食寝分離と就寝分離を実現した2DK住居の原型。12.スタール邸:都市の眺望に全面的に開かれた近代住宅のアイコン。13.母の家:見なれた外形に内包された多様性と対立性。14.シーランチ・コンドミニアム:海沿いの荒涼たる自然環境に向き合う集合住宅。15.中銀カプセルタワービル:交換可能な住居ユニットからなるメタボリズムの記念碑。16.住吉の長屋:生活の中心に外部空間を挿入した長屋。17.中野本町の家:家族の記憶が込められた内なるユートピア。18.ボルドーの住宅:住まいの中心を貫く生活空間としてのエレベータ。以上で取り上げた建築の方向性として、壁の非構造化、線・面・空間の造形、建設の工業化、機能無限定の空間、最小限の空間、新陳代謝、新生活の提案といった特性が見えてくる。「20世紀の建築」は本館の特別展示『空間博物学の新展開—UMUT SPATIUM』で展示中である。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

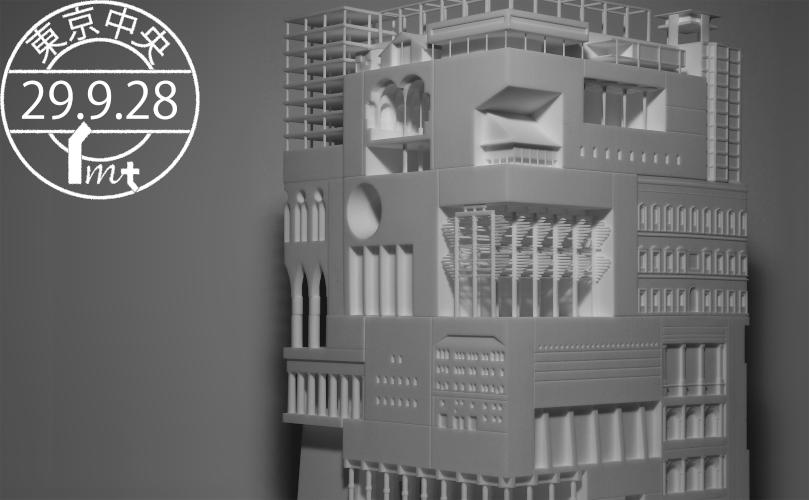

20世紀の建築(公共建築編)

Architecture in the 20th Century (Institutional Architecture)

20世紀の公共建築を集めた模型を製作した。縮尺1/300の模型18点を3Dプリンタで出力し、都市の街並みのように集合的に配置した。竣工年順に作品と特徴を列記する。1.ウィーン郵便貯金局:半透明のガラスで覆われた新世紀の光学的空間。2.ドイツ工作連盟展ガラス・パビリオン:ガラスの多面体のクーポラを頂く小さな美の神殿。3.ストックホルム市庁舎:伝統素材と歴史様式で見る20世紀の北欧ロマンティシズム。4.バウハウス校舎・デッサウ:カーテンウォールによる建築外装の非構造化と透明化。5.ストックホルム市立図書館:知のミクロコスモスを象徴する壮大な書籍の円環。6.ルサコフ労働者クラブ:ホールの空間傾斜と多視点性を体現した構成主義の外観。7.バルセロナ・パビリオン:ミニマルな空間構成と壁/床材の緻密な肌理。8.ダンテウム:『神曲』の空間的解釈−−百柱の森から地獄・煉獄・天国の間へ。9.広島平和記念資料館:被災地の再建計画から始まった戦後の日本建築の出発点。10.ロンシャンの教会:量塊的な躯体を多様な光で充たした「言語化しがたい空間」。11.ルイジアナ近代美術館:海と森と建築と美術品が共生する理想郷。12.カステルヴェッキオ美術館:歴史的建造物の保存と転生。13.大分県立大分図書館:成長する建築を規模とスケルトンから構想。14.キンベル美術館:「沈黙と光」の思惟から導かれた奇跡の空間。15.ヘドマルク博物館:12世紀と18世紀の遺構の上に重ねられた20世紀の博物館。16.ラ・ヴィレット公園:点・線・面のシステムをモンタージュした都市公園。17.ベルリン・ユダヤ博物館:失われたアイデンティティの「空洞」が建築を貫通。18.那珂川町馬頭広重美術館:木造建築に限らない「木の建築」の可能性を提示。以上で取り上げた建築の方向性として、自然との共生、保存と転生、空間の自律、システムの重層、透明性と明るさ、天然素材の評価といった特性が見えてくる。「20世紀の建築」は本館の特別展示『空間博物学の新展開—UMUT SPATIUM』で展示中である。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

3DVR

当館の小石川分館は耐震基礎診断の結果、耐震性能が不十分である可能性が判明し、2021年1月から休館中である。重要文化財である分館建物の現状を記録し、見ることができない展示を発信するために、3次元バーチャル・リアリティ(3DVR)によるデジタル・コンテンツの製作が行われた。完成した3DVRは特別展示『空間博物学の新展開/UMUT SPATIUM』のウェブサイトで公開されており、ユーザが自ら操作して建物内の空間を移動し、展示を観覧することができる。本館の特別展会場では、その操作をキャプチャした記録動画を上映している。3DVRの撮影には赤外線3Dセンサを備えた全方位型の高解像度カメラが使われ、小石川分館の内外の多数の場所で撮影が行われた。池を飛びこえる移動、高所からの俯瞰見渡し、屋根の小屋組の探索など、通常の来館では体験できない視点も含まれている。3DVRのコンテンツは3次元データ(メッシュ、点群、画像データ)を統合してクラウド上にアップロードしたURLからなる。センサで測距した3次元の空間情報が取得されており、建築や展示を空間的に再現するだけでなく、身体動作をともなう自由な空間移動を体験することができる。また写真や映像、キャプション、ハイパーリンクなどの付加情報を空間内に埋め込むことが可能であり、コンテンツのプラットフォームとして活用できる。博物館における新たな展示表現の可能性に期待できる。(3DVR製作:徳永雄太氏/ARCHI HATCH)

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

「新たな日常」へ

Towards "New Normal"

二〇二二年四月にインターメディアテクは開館から十年目のサイクルを迎える。館の立ち上げにさいしては、本郷キャンパス内にある博物館本館と小石川植物園内にある分館から、相当量の標本・資材を丸の内の施設内へ運び込んだ。明治の創学以来蓄積されてきた学術遺産のなかで、多くは用無しと見なされてきた物品群である。直近の役割を終えたモノに、展示公開を通じて、新たな息吹を吹き込みたい。そうした思いに導かれての創設構想であった。大雑把な数字であるが、開館時には千七百点ほどの標本が展示に供されていた。延べ床面積にして三千平米を超える施設ということで、バックヤードにはまだ充分な余力があった。仮に収蔵品が増えたとしても、スペースの狭隘化が深刻になるのは、かなり先のことだろうと想定されていた。まさか館内のあちこちに学術標本が溢れかえるような事態が、これほど早く訪れようとは、思ってもみなかったのである。しかし、現実は違った。一万枚を優に超えるジャズレコートのコレクションにはじまり、阿部正直伯爵が残した膨大な気象学関連コレクション、古い蓄音機百五十台、「博士の肖像」の絵画・彫刻約六十点、大量の古い額縁、エジプト彫刻断片、リンガヨニ、鳥の剥製、現代美術記録フィルム二十万点など外部からの寄贈品をすべて受け入れ、かてて加えて、学内諸部局から管理換された古い什器類、新たに入手、製作、購入された標本で、瞬く間に場所が埋まってしまった。いまや館外の複数ヶ所に収蔵スペースを確保せねばならぬ厳しい事態に立ち至っている。寄贈の申し出は館にとって、実に有り難い話である。実際、これら新規収蔵資料の多くはいまも展示等に役立てられている。各種の事情でいまだ閉塞感から脱却できずにいるミュージアム事業に新たな展開をもたらす「起爆剤」。そうした位置づけで博物資源の蓄積を今後も積極的に続けてゆきたいと思う。コロナ禍のもたらした「新たな日常」を生きつつ、今年も謹賀新年。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

冬の発見

A Finding in Winter

秋が過ぎ、木々が葉を落とすと、新たな発見がある。夏の間は見えなかった鳥の巣が見つかるのだ。先日、近所の公園を歩いたら、あっという間に10個以上もの巣が見つかった。いくつかは知っていた。去年、あるいは2年前のカラスの古巣もあるし、今年使っていた巣もある。ハシブトガラスとツミは巣の場所も特定していた。だが、これほどオナガの巣があったとは。オナガは複数のペアが集まって繁殖するから、同じ公園に巣がいくつもあるのはもちろん不思議ではない。この公園には、春から夏の間には何羽ものオナガがいたし、確かに防衛しようとしているエリアもあった。そう考えて思い出してみると、なるほど、オナガが大騒ぎしていたあたりにはちゃんと巣があるのだ。そして、ツミの巣の目と鼻の先に作られた小鳥の巣。これはヒヨドリだろうか? 確かに猛禽であるツミが近くにいれば外敵は近づけない。しかし、ツミはいつ捕食者にジョブチェンジするかわからないのだ。鳥にとって営巣とはそれほどギリギリの選択なのだろう。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

からだのかたち〈3〉

Body/Form 3

東京では自粛期間が続いた2021年。来館者が少ない館内を随分と目にした一年であった。今年3月初旬より3期にわたる特別展示もとうとう最後の展示期間となり、12月15日より特別展示『からだのかたち〈3〉――東大医学解剖学掛図』がスタートした。一年を通して、解剖図における人体の描画表現について再考する場としてシリーズで開催してきた。学生時代、美術解剖学の講義中に教壇のスクリーンに映された解剖図を自分のノートにスケッチする時間があったことを思い出した。この解剖図を使っていた講義中にも学生はこの解剖図を写し描いていただろうか。過去のコラム「からだのかたち2」で書いたが、この解剖図は西洋の解剖図を縮尺を変えて見事に転写した手描きの絵図である。転写の元図になったであろう図に示されているある部位が、今回展示中の解剖図に無い図が1枚ある。発注時の指示であったのか、転写時に描き手が見落としたのかは今となっては推測の域を出ない。それを知った途端、その図のどこがどうなっているのか他の解剖図と照らし合わせて一生懸命観察した。何が大切か先人に教えてもらえた気がした。

上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)

Eriko Ueno

社会空間モデル

リモートワークが普及し、全員が同じ現場に揃う機会が少なくなった。仕事関連の会議はオンライン開催がとても多い。一方で、街中の人出が徐々に回復し、大学は対面教育に戻ろうとしている。業務や教育の新しいスタイルは定着するのだろうか。写真はコロナ禍以降の人間と空間の関係を示すために試作した社会空間モデルである。中央の空間は主人公X氏の自室である。格子状の棚のように見えるのは、Zoom等のリモート会議ツールの画面であり、これを利用してX氏は他者と交信している。右側に浮いているのは他者の空間群であり、その所在地はバラバラであるが、情報システムを介して時空間が共有されている。一方で、左側に並んでいるのはX氏が属しているコミュニティである。学校や職場や家庭などであり、これらは通常は「場所の空間」として一つの建物にまとまっていることが多い。このように物理的に隣接した「場所の空間」と、情報ネットワークによって結び付けられた「関係の空間」が共存しているのが現代社会の特徴である。つまり、人間どうしの近接性を「距離の近さ」と「つながりの強さ」の両面から考えることができる。これまで、学校やオフィスのような比較的大きな建築類型をベースに都市環境が構築されてきたが、それに加えて、より小さな個人レベルの空間の結びつき、すなわち空間類型の分散連携の可能性を考慮すべきであろう。実空間と情報空間の共存は今後も継続するだろうが、そこで問われるのは実空間の計画ヴィジョンである。この模型は本郷本館で始まった特別展示『空間博物学の新展開/UMUT SPATIUM』で展示されている。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

Fumio Matsumoto

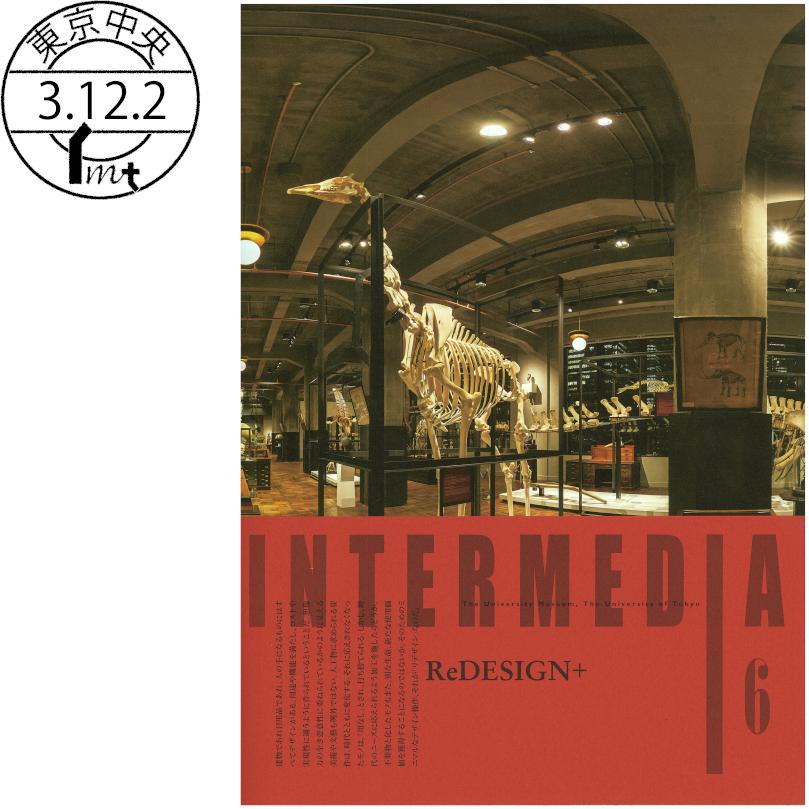

『Intermedia』発刊記(7)

第六号は「『リデザイン』による世界再構築」の副題をもつ、『ReDESIGN+』なるナンバーとなった。開館から五ヶ月してからの発行ということで、オープン時の館内展示を紹介するものであると同時に、インターメディアテクの進むべき道筋のひとつに、「リデザイン」があることを示す、マニフェストの性格を併せもつようなものにしたいと考えたのである。それは最終号と位置づけられているものとして、自然な流れに沿ったものであった。『Intermedia』全六冊の発行は、多言語併用出版、印刷技術実験、(すべてを自前で賄う)インハウス・エディトリアル、(ヤレ紙などの廃棄物を出さない)資源リサイクル、そしてデジタル撮影技術開発など、自分たちなりに考える各種実験の「アリーナ」でもあった。それが奏功して、通巻六冊で萌芽した方法やコンセプトは、以後の学芸活動で開花、結実することになった。それは出版事業からもたらされた大きな成果であった。また、六冊の発行を通じて外国に送出されたメッセージは、海外から多くの来館者を呼び込む導因となった。現今、かくも大判の、贅沢な「ニュース・レター」はどこを見ても、容易には見つからない。いま、手許にある六冊は、分厚い透明アクリルで造られたボックスのなかに収められている。これを眺めていると、「インターメディアテク」が、すなわち当初思い描いた「ミュージアムを標榜しないミュージアム」の全体が、丸ごとそのボックスにコンパウンドされているように、わたしには感じられてならない。ならば、これをもって「ミュージアム・イン・ボックス」と呼んでみたらどうであろうか。ロサンゼルス北東にあるパサデナ美術館で、ヴィジュアル・アーティストのメイソン・ウィリアムズが一九六〇年代のアメリカン・ポップ・アイコンの一つ、大陸横断グレイハウンド・バスの原寸大版画を折り畳み、小型の段ボール箱に収め、「バス・イン・ボックス」と命名して展示してみせたのは一九六八年のことであった。全体を包摂する一個の箱というコンセプトは、なかなかに魅力的なもののように思えるのであるが、どうであろうか。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

好奇心

ネコ特有の匂いの原因の一つにコーキシンというタンパク質がある。この物質を発見したのは日本人で、名称の理由は「猫は好奇心の強い動物だから」だそうだ。人間は猫以上に好奇心の強い動物だと思うが(でなければ博物館など成立しない)、観察している限り、カラスも大概だと思う。彼らは隙間や穴がとにかく気になるらしく、じーっと覗き込んでいることがしばしばある。そういった場所には昆虫など獲物が潜んでいることはあり得る。手に入れた餌を隠せる場所を探しておくのも意味があるだろうし、ひょっとしたら誰かがその隙間に貯食していて、餌を盗めるかもしれない。何より、そういった面倒な思考や計画抜きに「これなーに?」と目を止めさせ、探索行動を誘発するトリガーとして、好奇心は有効ではある。複雑な演算機能を与えるより、脳への負担が小さいだろうからだ。とはいえ、首をひねってスポットライトを検分するハシブトガラスには笑いそうになるし、「あの行動はつまりこういうことで」と書いてしまうのも、動物に備わった好奇心のなせる技である。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

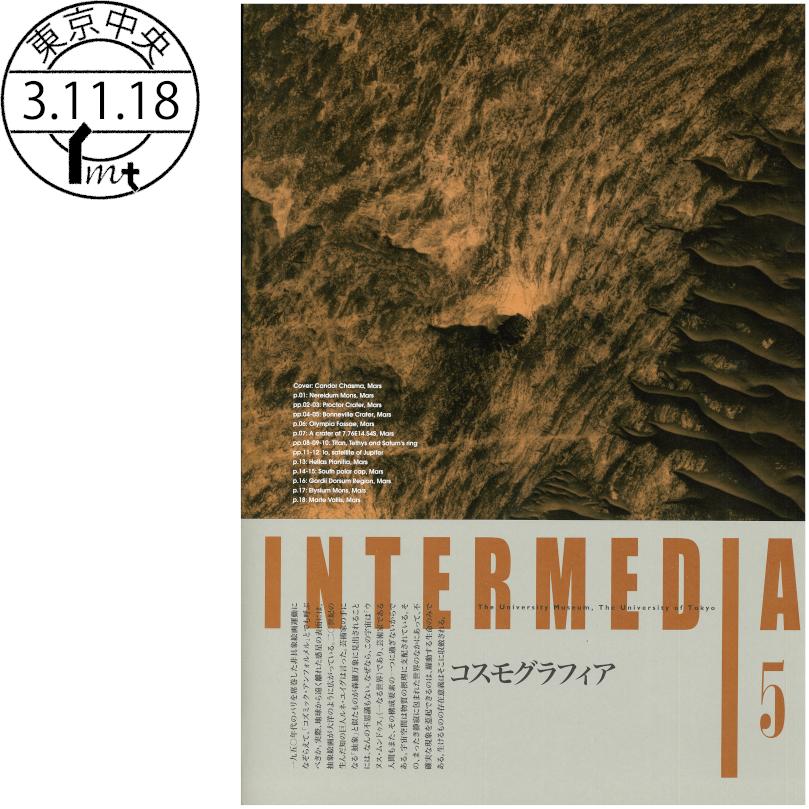

『Intermedia』発刊記(6)

抽象絵画に登場するイメージのなかには、地球から遠く離れた惑星の相貌、宇宙空間で認められる諸現象と驚くほどよく似たものが見られる。そのことを教えてくれたのは、フランスの碩学ルネ・ユイグであった。この芸術哲学者は主著『かたちと力』のなかで、次のような論を展開している。芸術家の生み出す「抽象」とよく似たものが森羅万象のあちこちに見出されることにはなんの不思議もない、なぜなら、この宇宙は「ウヌス・ムンドゥス」(「一」なる世界)であり、芸術家である人間もまたその構成要素の一つに過ぎないからである。大胆極まりない論であるが、反証を掲げるのは容易でない。同書の翻訳に携わったということもあろうが、わたしにはユイグの主張に得心するところがあった。アメリカの航空宇宙局が無料公開している惑星写真を見て、美術作品との親縁性を思わずにいられなかったからである。火星表面を動き回る探査船から送られてくる映像のなかには、一九五〇年代のパリ画壇を席巻した非具象絵画(アンフォルメル)の画面と見間違うようなものが見出される。それらは、まさに「コズミック・アンフォルメル」とでも呼ぶに相応しいものであったことから、米国航空宇宙局から入手した高精細デジタル画像を、非具象絵画のフィールドに見立てられるまでに拡大、そのプリントに古典的な額装を施して、ギャラリー風に飾ってみせる展覧会を実現してみたいと考えた。『Intermedia』第五号は、したがって「コスモグラフィア」(宇宙誌)号と命名され、ファースト・サイトのこけら落としの展覧会の図録としての体裁を保つこととなった。すでに鬼籍に入ってしまったが、わたしの敬愛するスペインの画家アントニ・タピエスに本号を贈り届けることができていればどんなに良かったか、と改めて思う。日本の「抽象」の草分けの一人、斉藤義重もそうである。一九五〇年代の仕事のなかに、やはり宇宙開闢誌に通じる作品のあったことが思い出されるからである。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

インターメディアデザイン その七

当館二階の奥にFIRST SIGHTという展示室がある。もともと企画展示室のひとつであったが、2015年より半常設展示の「ギメルーム」となっている。ネーミングの由来からもこの部屋での主役は、フランスのリヨン自然史博物館より輸送した歴史的木製什器である。その繊細で造形的なフレームと薄い手すきガラスはまさに工芸品である。リヨン自然史博物館は1777年に一般公開しているが、1913年に改修されているからその年に製作されたものであろう。これに限った話ではないが、西洋のアンティーク家具というのは当時の職人の技術と美意識の高さに感銘を受ける。さて、この什器をどのように仕立てるか、展示物はともかくとしてまず考えたのは、他の空間では使っていない色で印象をガラリと変えて見せることだった。色の候補はいくつかあったが、最終的にビビッドで飽きのこない色としてグリーンを選んだ。それはこの部屋までの導線にあるダークレッドの補色関係であることも決定に至るひとつの要因である。しかし、印象的なだけに6年も見ていると飽きなくもない。良い機会があればまたガラリと変えてみたいと思う。

関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hiroyuki Sekioka

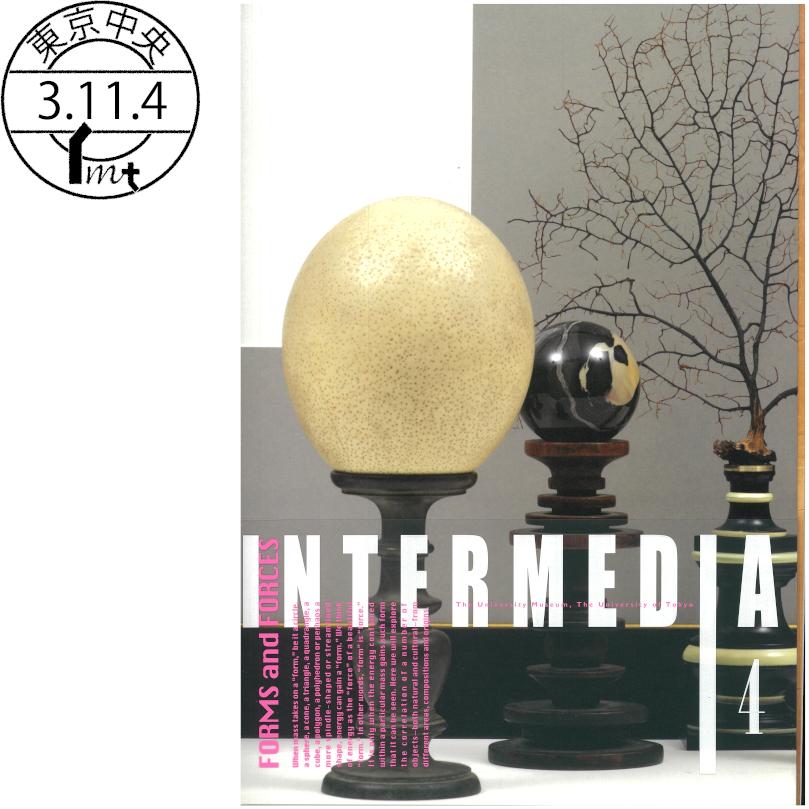

『Intermedia』発刊記(5)

第四号は「かたちとちから」を特集テーマとするものとなった。各種学術標本のプレゼンテーションの仕方に焦点を当てたいと考えたのである。収蔵庫にストックされた学術標本、なかでも自然誌系の学術標本は、展示具との組み合わせ次第で、「研究資財」でしかないものにもなり、また「アート作品」に近いものにもなる。要は、オブジェをより魅力的なモノにみせるにはどうすれば良いのか、ということである。また、その「見せる」方法を、どのように出版物のエディトリアルに反映させたら良いか。それが編集サイドの問題意識であった。この号の三つ折りの頁には、東南アジアに分布するトカゲの仲間で、最大の大きさを誇る「ミズオオトカゲ」の剥製が原寸大で印刷されている。誌面を仔細に観察すると、画面の明るさは充分なものながら、立体オブジェ特有の陰が、どこにも落ちていないことに気づかされるに違いない。このことは、別な頁にある、古い昆虫標本箱を撮った写真をみると、よりいっそう確かなものになるはずである。普通、虫ピンで固定された昆虫標本を撮影するにあたって、型どおりのライティングを施すと、どうしても陰が生じ、このようにはならない。オーバーヘッド・スキャナーを使ったデジタル撮影写真ならではの効果と言うべきか。スキャナーは高性能な撮影装置すなわち「カメラ」である。加えて、内蔵されているライティング機構が単焦点型でなく、移動焦点型であり、被写界深度のレンジが広いという特徴もある。実際、「ミズオオトカゲ」程度の厚みのモノであれば、パンフォーカスで撮影できる。当初はわれわれも半信半疑であったが、創刊号で簡単な実験的フェイズを経験してからは、様々な局面でオーバーヘッド・スキャナーを利用するようになった。第四号の発行後、「ミズオオトカゲ」を刷った頁ほか、ヤレ紙を印刷工場から回収し、大型の紙袋をリサイクル制作し、ミュージアムショップのグッズ販売に供した。びっくりする人もいたが、実に評判の良い紙袋であった。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

首を長くして

ダイサギという鳥がいる。いわゆる「しらさぎ」と総称される中で最大、長い首を持ったサギだ。コサギのようにせかせか歩き回らず、じっと佇んで獲物を待っているか、水際でゆったりと足を運びながら餌を探していることが多い。餌を見つけるとじっと目を据えて動きを止め、そろそろと首を引き絞るように縮めて、頭を獲物に向けて「発射」するごとく、水中に突っ込む。まるで矢を放つ猟師のようだ。餌は基本的に小魚だが、ダイサギやアオサギはかなり大きな餌でも飲み込んでしまう。さて、ダイサギが水面に目を据えたまま一歩、一歩と歩くのを見ていると、不思議なことに気づく場合がある。彼らは時々、首を横に傾けるのだ。それも、見ている方向とは反対側に倒して、斜めに透かして見るような姿勢をとる。これは波の影響を避けているのか、反射避けなのか、20年も前から不思議に思っているのだが、いまだに「この条件の時は、こちらに倒す」と見定めることができないでいる。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

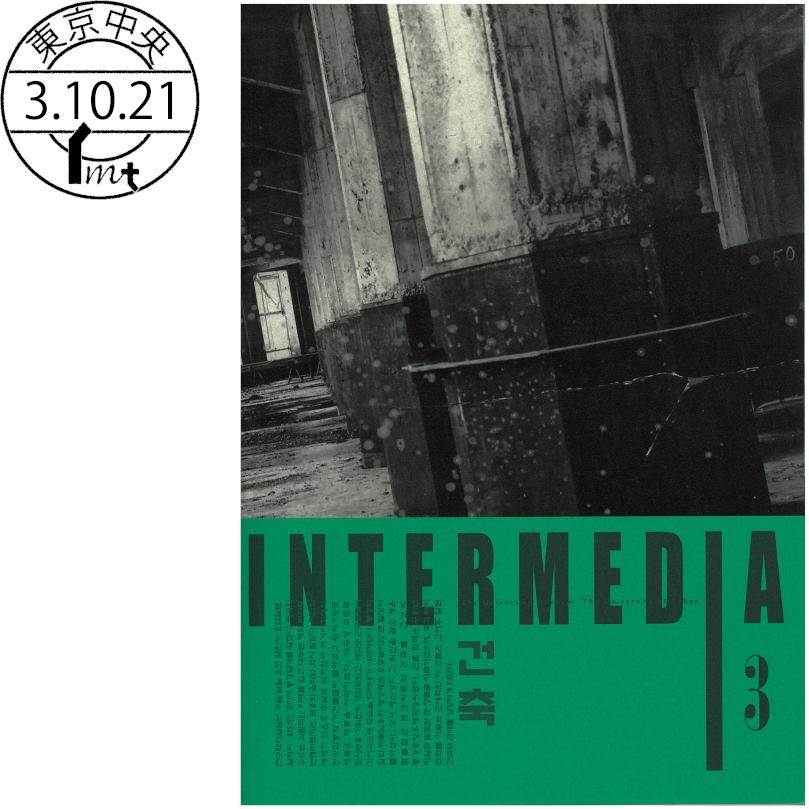

『Intermedia』発刊記(4)

第三号ではインターメディアテクの入居する建物そのものを取り上げることにした。一九三一(昭和六)年竣工の五階建ての旧東京中央郵便局舎は、逓信省経理局営繕課の建築家吉田鉄郎によって設計されたもので、昭和初期のモダニズム美学の粋を集めた類稀な建物として知られる。表面上、「建築のモダニズム」の特集号となりはしたが、編集上の関心はそうした歴史的な位置づけ以外のところにあった。根本資料として使うことができたのは、建築工事の最中に記録として撮影された小判モノクロ写真のアルバムであった。これは建物の歴史にまつわる数少ない遺産の一つである。アルバムにある小判写真をデジタル化して、印刷に供する。そのさい、どこまで拡大できるのか。はたして大判の印刷物の使用に耐えるのか。その限界への挑戦に加え、モノクロの出版物として、黒の色をしっかりとした「黒」に印刷するにはどうしたらよいか、「黒色」の探究にも試行錯誤があった。現代の印刷では、真っ黒な「黒色」を実現するのがなかなかに難しいからである。結局、複数の印刷インキを使って、墨刷りを三度重ねて刷るという、通常では考えにくいやり方を採用することとなった。また、使用言語はハングルである。ハングル仕様の印刷物でヤン・チヒョルト由来の「モダン・タイポグラフィー」を実践して見せるものは滅多にない、ならばそれをやってみたらどうだろうか。また、紙面構成は建物竣工の時代の新潮流であった「デッサウ・バウハウス」の流儀か、さもなくは「ロシア構成主義」のそれに倣ったらどうであろうか。わたしは頭のなかで、アレクサンデル・ロトチェンコやエル・リシツキーが、ハングルの字組みで、モノクロ版の大判建築冊子を編集したらどのようなものになるか、そのような妄想を駆け巡らせていたのである。既存の古写真のなかから適当なものを抜き出して、それらのデジタルデータで頁を組むことになった。もっとも、出来上がったものは、偉大な先達たちの足許にも及ばぬものとなった。とはいえ、ハングル仕様の「バウハウス」、ハングル仕様の「ロシア構成主義」を実践してみせた出版物など、わたし以外の誰が思いつこうか。そう考えると、あまり悪い気分もしないのである。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

『Intermedia』発刊記(3)

第二号は総合研究博物館所蔵学術標本コレクションの特集として、「収蔵」号と命名された。使用言語は中国語である。用字は簡体字版ゴチック・フォントとした。以後も、インターメディアテクの出版物にしばしば中国語フォントを採用することになるが、これは私見ながら、国内のデジタル・フォントにない力強い字配りが魅力的に映るからである。「収蔵」号についても、印刷技術的にはいくつか難しい問題を抱えていた。なかでも腰帯の部分である。スカイブルーとでも言うのだろうが、青水色の紙に表題の「Intermedia」をサーモンピンクに近い朱紅色で刷りたいと考えた。あの、マルセル・デュシャンが『浮遊する心臓』という作品で実現してみせてくれたように、「青水色」と「朱紅色」を併置するさい、補色関係に近い組み合わせが出来ると、視覚的なイリュージョンが生まれるからである。しかし、問題は青水色の用紙に朱紅色の特色インキで文字を刷っても、文字の朱紅色はくすんだ色にしかならない。地色の青水色を反映してしまうからである。文字の朱紅色を発色の良いものに出来れば、文字の部分が手前に近づいたり、後方に遠ざかったり、錯視が生まれる。鮮やかな色相を実現するには、腰帯の青水色用紙の上に、シルクスクリーンを使って朱紅色の文字を刷ればできなくはないはずなのだが、コスト計算上、成立しないことがわかった。そこで考えたのは、青水色用紙の上に文字部分を白色インキで刷り、その白色インキ部分に朱紅色のインキを乗せるという方法である。こうすると、朱紅色インキは白色用紙上に刷るとの同じことで、色が沈むことにならない。「毛抜き合わせ」の技術による重ね刷りである。現代の印刷プロセスでは、ほとんど版ズレが起きないのである。戦時下の日本で、発色が良いとされるアート紙の入手が難しくなったときのことである。原色版の発色に拘る、とくに美術系印刷物の出版者は、ザラ紙やボール紙など、地色のある廉価紙に白色インキでベタ刷りを行い、その上にカラー印刷を重ねてみせた。予算の枠、技術の壁、資材の欠、そうしたものを乗り越えて前進するためのヒントは、過去の事跡のなかに見出されたのである。巻末には日英の翻訳シートが挿入され、三ヶ国語をカバーするものとなった。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

展示公開中・担当者呻吟中

Aves Japonicae7は無事に始まった。だが「田雲雀の一 又ヒンスイ」とされた絵が気になる。種名はヒンスイ、すなわちビンズイだ。絵には「だいたいタヒバリと一緒だ」と書かれている。雑な言いようだが、気持ちはわかる。この2種はよく似ている。だが、「腹ニフナシ」つまり「腹に斑がない」ともある。それはおかしい。ビンズイなら胸から脇腹にかけてはっきりした縦斑がある。絵の鳥は背中から雨覆羽にかけて褐色で、黒い羽縁がある。腹は汚白色なのだろう、薄墨で表現されている。ビンズイにしては短い尾羽には黒斑があり、縞模様に見える。今更ながら気づいたが、これはセッカなのでは? 図鑑も、基準となる標本もない時代には、文献にある名や聞き知った名を自分の見た鳥に当てはめる、という作業をしていたはずだ。そのどこかで混乱があったのか? これはキャプションに記すべきだったか、確証もなしに書くべきではないか…… 展示が始まっても悩みは続くのである。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

イチヨウラン(ラン科)

明治詩壇の先駆的詩人として知られる薄田泣菫は、大正期以降の後年は随筆を多く書いた。随筆集『艸木虫魚』に収められた「赤土の山と海と」では、郷里岡山の水島灘近くの小高い赤土の松山での思い出を回想している。ロシアの詩人・思想家のメレジュコオフスキイの『先駆者』を引き合いに、少年時代にダ・ヴィンチのような導き手をもたなかった泣菫は、一人で松山を歩き学んだとある。そのエピソードに、イチヨウラン(一葉蘭)が出てくる。葉を一つのみつけるというのがその名の由来であるように、葉も花も一つずつの「乏しい天恵」の下でも自分を娯しむ生活を営んでいる姿を、泣菫はイチヨウランに見た。『樹下石上』の「小さき花」にもイチヨウランは登場し、深山の木の下陰にたった一つずつの葉と花をもっているに過ぎない「謙遜な生まれつき」と描写される。山田壽雄の描いた本図のイチヨウランは八ヶ岳産で、図の制作年代は1917(大正7)年7月9日であることが書込みからわかる。植物画家としての山田の仕事とは、植物の構造的特徴を正確に記録することである。それに徹すればこそ、本図には、特に描き手の感情を読み取るようなところはない。しかし、清貧な尼や素朴さを残した無名詩人といった泣菫の例えを重ね合わせることで、林床に生育する葉一つ花一つの小形の蘭というイチヨウランの特徴は、より鮮明に私の脳裏に焼きついた。本図を公開する特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』は9月26日で終了。現在は、同名の書籍刊行に向けて準備を進めている。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

『Intermedia』発刊記(2)

創刊号の重要性は論をまたない。後続の方向を決定づけることになるからである。特集テーマは当初の計画通り、「アート&サイエンス」となった。A三判の版型選択は、多分に戦略的なものでもあった。なにか新しい事業を興すさい、それに関する情報のインパクトをどれだけ強く、大きくできるか、それが鍵になる。存在感のある、贅沢な装いが、「ニュース・レター」を標榜する定期刊行物の一般的なイメージを裏切るようにする、それが戦略である。腰帯には次のような惹句を掲げた、「ホラティウスからこのかた、詩と絵画は姉妹芸術と見なすのが習わしである。アートとサイエンスについても、同様の論が成り立たぬではない。両者は互いに助け合う兄弟のごときものなのではないか。とすれば、これはアートなのか、サイエンスなのか、と二者択一を問うてはならない。これはアートであり、サイエンスである、と言い切らねばならないのである。インターメディアテク(IMT)を舞台に、モード、ダンス、演劇、音楽、映画の各分野で、その臨界点を探ろうとする動きがいま始まろうとしている」。学術研究の成果と表現メディアの融合は、一九九六年の総合研究博物館の立ち上げから一貫して掲げてきたテーマである。そのためのプラットフォームを丸の内に用意したい。これが云わんとするところであった。発行日は二〇〇九年一〇月一日。出版が決まってからちょうど六ヶ月後のことであった。用語はフランス語。邦語のテキストは別刷りで、差込とした。A三判の観音開きを二ヶ所で採用し、厚手の舶来用紙「ヴァン・ヌーヴォー」とする、無綴じの冊子である。ために、郵送用の大型封筒を特注する必要もあった。刷り上がった『Intermedia』創刊号を手にして、その、多分に時代錯誤的な容姿から、戦時中に発行された国策宣伝雑誌『フロント』のことを思い出したのは、わたし独りだったろうと思う。国を挙げての出版物であったことから、その堂々たる威風には眼を見張るものがあったのであるが、サイズが大きく、目方が重すぎて、海外配布に支障を来したという逸話が残されている大判雑誌である。今日の流通事情ではそこまでのこともない、と思いたい。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

展示設営作業中

Aves Japonicae7の設営が始まった。諸般の事情により、フライング気味である。7/13には標本だけは設置されているのだが、オープンは7/26だ。お許し願いたい。今回はそんなに珍しい鳥がいるわけではない。だが、日常的な鳥だからこそ取り上げられる話題もある。例えば「うぐいす色」問題。現在のうぐいす餅の色は、果たしてウグイスの色か? 花札に描かれている、梅の枝に止まった緑色の鳥は? あれはメジロじゃないのか? 昔の人はメジロをウグイスだと思っていたのか? 結論から言えば、ウグイスとメジロを混同していたなどあり得ない。どちらもポピュラーな飼い鳥であり、籠に入れて目の前で見ていたのだ。そんなことを考えながら黙々と展示台を置き、標本棚の隙間に体を突っ込んで標本を配置する。だが、棚板の切れ目の位置がうまくない。これはどうやって辻褄を合わせるべきか…… 絵の分量と、提示したい情報量の兼ね合いもある。こういうのは結局、現場で、現物あわせで悩むのである。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Hajime Matsubara

蘭の趣味と絵葉書

近代日本の工学分野で活躍した田中林太郎・不二・儀一の三代ゆかりの資料群「田中儀一旧蔵品」には、工学系以外の分野の資料も多数含まれている。特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』の関連展示物を考えている時に思い出したのが、その中の春蘭の絵葉書であった。これは、帝大工科教授を務めた田中不二が意匠を手がけ、東京神田にあった最古参の有名絵葉書商の一つである上方屋平和堂を発売元として、1906(明治39)年に刊行した『花繪はがき』第三集のなかの一枚である。春蘭の他に、唐菖蒲、香(ニオイ)アラセイトウ、朝顔、菊、香菫菜(ニオイスミレ)の絵葉書がセットとなっている。身近に楽しむさまざまな花の一つとして、蘭が親しまれていた様子がここに窺える。専門の機械設計に留まらないデザイン分野に広く関心を寄せていた不二であるが、この絵葉書制作は、「F、T、生」のペンネーム使用からも、玄人跣の道楽といったところだったのだろう。葉書は日本では明治以降に導入された郵便制度により普及し、1900(明治33)年に私製の絵葉書発行が許可されると、絵葉書制作や収集は一般にも大流行した。表紙のデザインにアレンジして用いるほど第三集のなかでは春蘭の意匠が特に気に入っていたのか偶然かはわからないが、翌1907(明治40)年の息子・儀一の誕生日を祝うために出張先で不二がメッセージを書き入れた同絵葉書が、儀一の絵葉書コレクションアルバムの中に見つかった。1902(明治35)年の法制定により満年齢計算が導入され、一人一人の誕生日という考え方が浸透していくのは日本では明治以降のことである。人々がいかに蘭を愛でたかという趣味の一例として取り上げた蘭の絵葉書からは、ある帝大工科教授の人物像から、私製絵葉書の流行や誕生日祝いの習慣といった近代に登場する文化動向までもが付随して見えてきた。本特別展示は9月26日まで。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

Ayumi Terada

『Intermedia』発刊記(1)

学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」(IMT)の創設を目指し、本格的な準備作業に取り掛かったのは二〇〇九年四月のことであった。真っ先に手掛けたのは、「IMT」のロゴの作成と、レターヘッド、封筒、名刺など、必要な備品の用意であった。それに続いたのが、企画構想を内外に伝えるための広報誌の制作発行であった。広報誌出版の計画は、大概のところ次のようなものとなった。誌名は『Intermedia』とする。二〇一二年に予定される施設竣工までの三年間に都合六冊を刊行し、それらが出揃った段階で帙に収め、六冊ひと揃いのセットとする。竣工後は、定期刊行物として発行を継続するか、館内で開催されるイヴェントに合わせて逐次発行するか、そのいずれかとする。判型はA三判とし、各号二十頁から三十頁を見込む。各号ごとに使用言語を変える。創刊号はフランス語、第二号は中国語、第三号は英語、第四号はハングル、第五号はロシア語ないしイタリア語、第六号は日本語とする。最終号を別として、各号毎に日本語の翻訳を付し、適宜、英語等の翻訳も付す。各号ごとに特集テーマを変える。創刊号は「インターメディアテク」の基幹主題となる「アート&サイエンス」の特集号とする。第二号は「博物学」、もしくは「標本」か「コレクション」、第三号は「建築」として、旧東京中央郵便局舎を特集する。以下は未定。ただし、第六号は「インターメディアテク建設への歩み」(仮称)とし、施設建設のドキュメント・ファイルとする。発行部数は創刊号千五百部とする。国内外のマスコミ、関係諸機関、関係各位に宣伝媒体として送付し、残部は施設竣工後、ミュージアムショップにて販売に供する。広報誌は概ね上記のガイドラインに沿うものとなったものの、露語版、伊語版が実現せず、千五百部発行も貫徹できなかった。これは贅を尽くした雑誌発行にありがちなことと受け止めている。バウハウスのそれを彷彿させるポスターの制作が、それを補うものとなった。

西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)

Yoshiaki Nishino

巻貝の赤—辛螺(ニシ)色—

色の中には、生物から名付けられたものが幾つかある。例えば、キツネ色などは分かりやすい。しかし、時には一目見ただけでは分からない色名もある。私にとっては辛螺色がそうであった。辛螺色は、巻貝(辛螺)の貝殻の内側のような黄がかった赤色を指す。古くから使われていたようで、南北朝時代に洞院公賢によって書かれた『園太歴』には、御随身の装いとして、面が黄香で裏が紅の辛螺色狩衣が登場する。黄香とは、薄い茶のような色合いの香色に黄みを加えた色のことであろう。紅は鮮やかな赤のことで、二色の組み合わせで赤と黄の混ざった色を連想させた。江戸時代に伊勢貞丈が記した『安斎随筆』では、辛螺色は柑子色や甘草色に類するとされている。柑子色は蜜柑系の果実である柑子から、甘草色はユリ科の植物である甘草から名付けられており、いずれも橙系の色である。辛螺とは特定の貝を示す言葉ではなく巻貝の俗称なのだが、貞丈によると、辛螺色はアカニシ(赤辛螺)の色に由来する。画像は、IMTに展示されているアカニシである。普段は外側を見せる形で展示されているが、色彩を確認するために内側を見てみた。思った以上に色が薄かったが、確かに橙がかった色合いをしているのが確認出来る。それにしても、生物の名を冠した色を目にする度に想像力を掻き立てられる。誰が、どのように付けたのだろう。「この色はまさにアカニシの色だ」と言い出した人がいるのだと思うと、昔の人の色彩感覚に感心せざるを得ない。

秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)

シロバナハクサンチドリ(ラン科)

20世紀後半を代表する詩人で、ルーマニア(当時)にユダヤ人として生まれ、母語のドイツ語で詩作を行ったパウル・ツェランの詩「トートナウベルク」のなかに、「ハクサンチドリ、ハクサンチドリ」(1972年、飯吉光夫訳)と繰り返されるフレーズが出てくる。トートナウベルクとは哲学者ハイデガーが大半の著作を執筆した山荘があった場所のことで、この詩はツェランがハイデガーとの対話を期待して彼の地を訪れた後に著し、ハイデガー本人に送っている。晦渋な作品であるが、ナチスとの関係について最後まで沈黙したハイデガーに対するツェランの絶望や批判を含んでいるというのは多くの文学者・翻訳者の言及するところである。ドイツ語の原文では「Orchis」と書かれており、これを「蘭」と訳すか「ハクサンチドリ」とするかは、翻訳者の解釈が加わってのことになる。ツェランが実際に見た花のことを描写する意図をもっていたのか、それが紅紫色なのか、山田壽雄が描いた本写生図のように白色だったのか。本図の裏面には「大正五.六.廿」という制作日や実寸大であることを示す「1/1」の書込み等に加え、「葉の表面は若き緑(一号) 裏は淡ク,稍や濃き并行脈アリ.」という色についての具体的なメモがある。本図の第一印象としては、輪郭線の緻密さに比べ、彩色はさっと簡単に撫でたような筆運びに思えたが、花部の後ろを左右に跨る葉に注目すると、葉の裏に用いられている緑色は表面に比べ淡く、少し濃い色で単子葉植物によく見られる平行脈が描かれているのがわかる。ツェランの詩に隠された意味もこんなふうに見て取れる瞬間のようなものが私に来るだろうか、としばしこの図を見ながら考えに耽ってしまった。現在、本図は特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』にて公開中である。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

グリプトドン骨格図

この骨格図は、19世紀後半に教材として使われた教育用掛け図コレクションの一部である。描かれているグリプトドンは絶滅生物で、こうして見ると小さく見えるが、実際には全長3mにも及んだ。図の下部に記されているPanochthus(パノクトゥス)は属名である。上は横を向いた骨格図で、下は装甲に覆われた背中から尾の部分が目立つように描かれている。この図を見た時に、おそらく出典があるのではないかと考えた。調べてみると、古生物学者のカール・アルフレート・フォン・ツィッテル(1839-1904)が編集したText-Book of Paleontologyの第3巻「哺乳類」に掲載されている図123、図124とそっくりである。図123は、アルゼンチンのパンパス(大草原)で見つかったグリプトドンの復元骨格(装甲なし)を、図124は、ブエノスアイレス州のパンパスで見つかったグリプトドンの復元された装甲を描いている。図と共に記載されている文章はグリプトドンの外見描写で、歯から始まり尾で終わる。これらの図がグリプトドンの身体的特徴を説明することを想定したアングルで描かれていることを思うと、実際に教育の場でどのように使われたのか、想像がしやすい。

秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)

蘭解剖図のできるまで

特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』のなかに「中島睦子の蘭解剖図」というコーナーがある。ここでは、オランダの旧王立植物標本館にて標本図制作の訓練を積んだイラストレーター・中島睦子の仕事を紹介している。インクで描かれた線画の完成図のみならず、今回の展示で注目してほしいのは、その制作のために参照された東京大学総合研究博物館所蔵のおし葉標本と鉛筆スケッチである。例えば、サギソウ(鷺草)のおし葉標本は、ラベルから1889(明治22)年に小石川植物園で栽培されたものであることがわかる。この標本を参照して、中島が1993(平成5)年に隣の植物体スケッチを描いた。スケッチに参照標本情報のメモがあり、標本にもそのことを記録するラベルが2021年3月に付加されている。明治期の標本が現代においてこのようなかたちで研究に利用されていることに驚く人も多いに違いない。標本とスケッチとを見比べると、標本から植物全体の姿が精緻に写し取られていることがよくわかる。一方で、中島が標本の見たままを写生しているわけではないことにも気がつく。植物画という研究ツールで伝えられるべき情報は植物学者の指示のもと、科学的な信頼性が担保されていなくてはならない。花や葉がどのようについているのか、どの部分に特徴があるのか、科学的な植物画制作のプロセスにおいて、植物学研究に必要な構造を伝えるための再構成がいかに重要であるかが直観的に理解できる。植物画を見たときの引き締まった画面の印象はこれに由来し、われわれの目に格別魅力的に映るのかもしれないと思った。本コーナーの標本・スケッチ・線画を比較できるセットは展示更新があり、前期(-8月1日)は上述のサギソウ(写真右)とムニンシュスラン(無人繻子蘭、写真左)を公開していた。現在は後期(8月3日-9月26日)として、ミヤマフタバラン(深山二葉蘭)とスズムシソウ(鈴虫草)を展示している。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

展示企画進行中

Aves Japonicae7の企画がまとまり、標本もなんとか当てがついた。今回は絵巻物一巻を全て見せる企画であるが、そうすると大問題が一つ。Studiolo内に展示台を並べて行う企画だが、その展示スペースが限られているのだ。この巻物は約16メートルの長さがあるとわかった。まずい、2回に分けても収まりきらない。キャプションを置くスペースなども考えると、3回に分けるしかあるまい。となると切れ目はここか。こうして1回目に公開する鳥が決まり、レイアウトの目算がついた。挨拶文を完成させ、何より、公開期日を決めなければならない。他の展示更新スケジュールも見ないと作業のバッティングが生じる。こうやって流動的な状況に対して仮決定を繰り返しながら、同時進行でプレスリリースと挨拶文を書き、個別のキャプションにかかる。まずはビンズイだ。絵には「田雲雀の一 又ヒンスイ」とある。タヒバリの一種という認識だ。だが、この絵は本当にビンズイなのか? ここからがやっと、鳥類学の出番である。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

からだのかたち〈2〉

7月21日より特別展示『からだのかたち2――東大医学解剖学掛図』がスタートした。特別展示『からだのかたち――東大医学解剖学掛図』は、入替えを行いながら1年を通して東京大学医学部で保存されてきた視覚教材を公開している。掛図は、手描きで描かれており解剖学に関わるものだけで約700点にのぼる。初回で23点、2期目で20点を展示している。掛図の正確な制作年代は明らかになっていないが、1800年代後半から1900年代前半の西洋の解剖学書の図版から転写をして図を制作したと推定している。この掛図を制作する転写の方法として、手本にする解剖学書の図の上に等間隔でグリッドを引き、掛図の洋紙にも等間隔でグリッドを引く、そして、元図のグリッド線に交差する図のポイントを押さえていき、ポイントを繋いで全体の図を正確に転写していく。このような描き方で、見事に正確な図に仕上げている。転写のためのうっすらと残るグリッドの痕跡や講義中に指し示したチョーク痕も掛図をじっくり観察すると見えてきて味わい深い。本特別展示の資料体である掛図は、人が筆や絵の具を駆使して描き、解剖図を描く・使うための痕跡や描き手の個性が見え隠れし、また、掛軸という素材感や質感を持ち合わせ、人間味溢れる魅力的な解剖図である。デジタル時代の今だからこそ「手描きの解剖図から享受することとは何か」、この機会に掛図の前で考えてみたい。

上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)

三足蟾蜍

栗本丹州(1756-1834)が著した『千蟲譜』は、その名の通り虫類についてまとめられたものである。当時の虫類の範囲は現在「虫」と呼ばれているものよりかなり広く、カニ、ナマコ、コウモリ、カエル等も含まれている。実物は既に消失したとされており、画像は二十点以上ある写本のうちの一点とされている。このページに描かれている「三足蟾蜍」は、三本足のヒキガエルの標本である。この三本足の蛙は、宝暦(1751-1764)のときに下野州都賀郡田所村(現在の栃木県)で採集され、薬水で満たした硝子壜におさめられ保存された。壜の口と蛙の口の間に糸のようなものが見えるが、これは蛙が外から良く見えるように固定するためのものであろう。所有者は田村元雄とある。田村元雄は栗本丹州の実父で本草学者である田村藍水(1718-1776)の通称と同一である。田村藍水は、平賀源内の発案で薬品会を主催した際に硝子壜の中の薬水に浸した蛤蚧(オオヤモリ)と鼉龍(だりゅう、カアイマンと併記されていることからカイマンのことと思われる)を出品しており、その図が『物類品隲』に描かれているのだが、硝子壜の口を紙と思しきもので覆いそれを紐で固定している形式は、この図に描かれている壜の様子とたいへん似通っている。液浸標本は今となっては良く知られた保存形態であるものの、江戸時代当時は西洋から伝わった最先端の知識であった。そのような知識に触れ得る人間は限られていたと予想できることからも、ここに記されている田村元雄は田村藍水のことで間違いないであろう。「今ニ於テ其家ニ秘蔵ス一奇ト云フベシ」と書いていることから、栗本丹州は三本足の蛙を直接見て描く機会があったと考えられる。

秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)

シラン(ラン科)

本図は裏面に「明治43. 5. 27」という制作日の書付がある。『牧野日本植物図鑑』(1940年)第2066図のシランは、その刊行より30年前に描かれていた本図が下図であると推定されている。最下部の花に引き出し線で「トル」と書込みがあるように、図鑑原図作成時の修正が見て取れる。特別公開『東大植物学と植物画−牧野富太郎と山田壽雄vol.3』にて本図を展示することに決め、以前からタイトルが目に留まっていたミステリー、乃南アサ『紫蘭の花嫁』を読んでみようと思い立った。連続女性殺人事件を追う刑事・小田垣が行きつけのバーで出会った女性・摩衣子。彼女はカトレア柄のワンピースで登場する。次に二人が会う場面では、摩衣子が着ていた服の抽象画のような柄を小田垣がマスデバリア(熱帯の蘭)だと言い、小田垣が蘭に詳しいことが明らかになる。それから摩衣子は小田垣の関心を引くようにさまざまな蘭の生花を身につけて現れる。エランギス、カランセ、アングレクム。そして、シンジュクと名付けられたセロジネ……。1992年に単行本が刊行されているので、今から29年前の作品ということになる。ダイヤルQ2といった事件の小道具に古さを感じるものの、正体がなかなかわからない複数の登場人物が錯綜して物語が進み、頭がクラクラするような面白さを味わった。私が読む限り、タイトルにある紫蘭は作中には現れなかったと思うのだが、紫という色や「あなたを忘れない」という花言葉からラストシーンの解釈に想像が膨らむ。蘭にはミステリーが似合う、ということかもしれない。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

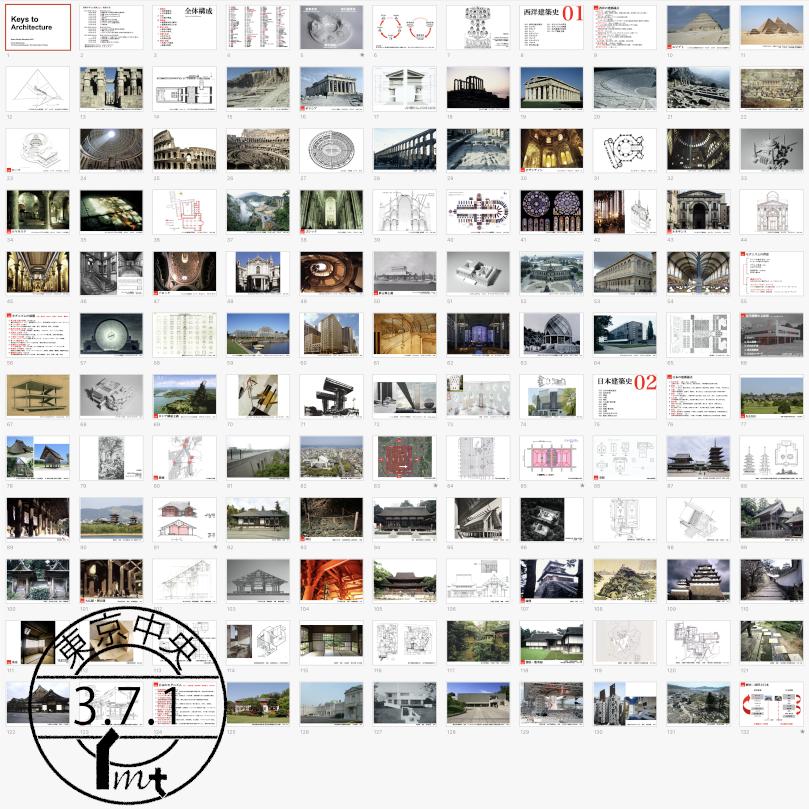

Keys to Architecture

教養前期の「空間デザイン実習」をオンラインで実施した。土曜日3回の集中式授業で、自分でデザインした建築の模型をつくる実習型のプログラムである。初日に建築概論の講義がある。Keys to Architectureと題して、建築、都市、デザインのキイとなるテーマについて話しをする。キイワードの数は当初は90で始まり、現在は120にまで増えた。最新のキイワードは「近接性」である。パワーポイントは全部で528枚あり、これを4時間でこなすので、かなりの高速圧縮型の講義となっている。全体の内容は12のセクションに分かれている。1.西洋建築史、2.日本建築史、3.言葉の喚起(空間/時間/建築・・)、4.建築家列伝(海外編)、5.建築家列伝(国内編)、6.都市の様相、7.居住の形式、8.かたちと力、9.比例と記譜、10.外部への視座、11.映像と情報、である。短時間に広範囲のスライドに接することで、全体的なイメージをつかむこと、自分の関心分野を見出すことへの期待がある。添付画像は西洋建築史と日本建築史のセクションの縮刷版である。ここでは最後のまとめとして、西洋建築は「回帰しつつ前進」、日本建築は「導入しつつ洗練」というダイナミズムを示している。また建築の永遠性について、パルテノンと伊勢神宮を対比している。思考の端緒になるように、このような図式的な問題提起を行っている。授業のメインとなる「次世代建築」の模型制作では、今年も多様な力作が集まった。自然環境との関係の再構築、コロナ禍を経た人間関係の回復を目指す作品が多く見られた。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

マメヅタラン(豆蔦蘭)のアウラ

1887(明治20)年に創刊された『植物学雑誌』は日本で有数の歴史ある学術雑誌として知られる。この第1巻第1号の第3版に、マメヅタランの全体図と花の拡大図を示した多色刷り図版が掲載されている。これは、植物学者・大久保三郎がマメヅタに似た蘭の形状について述べた文章に添えられた図である。公開中の特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』では、本図版とともに、その原図と推定される植物画2点(東京大学総合研究博物館所蔵)を並べて紹介している。手描きの図を眺めながら、大久保が1882(明治15)年に房州清澄山に植物調査に出かけて初めて見つけた植物を記録した時の胸の高鳴りまでこれらの図が伝えているかもしれないと想像すると、そこに唯一無二のものとしてのアウラが感じられる気がする。一方で、植物学研究のために植物画が果たす役割のなかで、学術論文の図版として印刷出版に用いられることが第一義であるとすれば、原図はその準備過程にあったものにすぎないとも言える。そうすると、印刷物に掲載された図版に目を移した時に、複数存在し流通したこれこそが完成形としての輝きを放っているように思えてくる。このようにオリジナル/コピーを巡るわれわれの認識という興味の尽きない問題にまで考えが及ぶのも、本展で植物画を鑑賞する楽しみのひとつではないかと思う。なお、前期(8月1日まで)の展示では、マメヅタランの標本も会場内で見ることができる。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

明治期に描かれた蘭

東京大学草創期、小石川植物園では近代植物学の導入と発展に力が注がれた。本図は、その最中に大学お雇い画工として活躍した加藤竹斎が描いた「エリデス・クイーンクエブルネラ」という洋蘭である(東京大学大学院理学系研究科附属植物園所蔵)。右下には竹斎の印が見える。右上のラベルの「東京大学理学部」とは、1877(明治10)年に法・文・理三学部体制で設立された東京大学時代(帝大を名乗る以前)を意味する。裏面には「横濱 ヂンスデル氏 蘭科 明治十八年八月」との書込みがあり、海外から横浜に到着した洋蘭が小石川植物園にもたらされ、その珍しい異国の花を植物学研究のために描き留めたものと推定される。左方向に伸びた葉が画面に収まりきらず、一見大胆な構図にも思えるが、花・葉・根のつき方を精緻に描写し、花の解剖図を左上余白に添えている。科学的視点にもとづく植物画として描かれたことの証左である。一枚の植物画がどのように植物学的情報を過去に伝えたか/今日に伝えているのか、さらにそこに見出すことができる大学の歴史や当時の社会・文化状況にまで目を向ければ、次の一枚、また次の一枚へと興味が尽きることなく、何度見ても見飽きることがない。特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(6月19日より公開)の準備中、私は眼福と知的愉悦の日々を過ごした。皆さんにもその幸せを体験してもらえる展示空間になっていることを願うばかりである。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

展示企画構想中

夏に向けて特別展を企画中である。日本画に描かれた鳥と剥製を並べて展示するAves Japonicaeも次で7回目、正直に言うと、そろそろネタが苦しくなって来た。もちろん、日本画はまだあるし、見せ方のアイディアもある。だが、問題は手持ちの鳥類標本だ。対応した剥製がないと展示が成立しないのだ。そうやって考えているうちに、このシリーズではまだ、「一巻の絵巻物をただ全て見せる」ということをしていないことに気づいた。そのつもりで見てみると、ある一巻が目的に合いそうである。最晩年の作品なのだが、身近な鳥を淡々と描き、時に舶来の珍しい鳥に夢中になり、ある時はハトの雛を拾ったのだろうか、ヒョイとその絵が挟まる。決して豪華絢爛な作品ではない。この巻に描かれた季節ごとの鳥たち、その鳥を描き続けた画家の静かな日常といったものが、今この激変した我々の日々において、むしろ輝いて見えたのである。時に無為は作為に勝る。決してネタを考えるのが面倒になって丸投げしたわけではない。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

シュンラン(ラン科)

3階にて特別公開中の「山田壽雄植物写生図」は、特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(2021年6月19日−9月26日)の開催に合わせ、一足先に、ラン科を含む単子葉植物の図を紹介する『東大植物学と植物画−牧野富太郎と山田壽雄vol.3』として展示更新を行い、6月8日より公開する。そのなかの一つである本図の裏面には「明治45. 5. 20 鎌倉産. 牧野先生採集」との書付があるため、植物学者の牧野富太郎が山田のもとへ持ち込んだ花が描かれたものとわかる。小説家で童話作家の小川未明の作品「らんの花」は、お茶の香りの話から始まる。そのお茶には「白いらんの花」が入っている。主人公の詩人は、その不思議な香気に魂を酔わされたように感じた経験から、蘭に興味をもつようになる。最後のシーンも、蘭の香りが印象的に描かれる。友人の故郷の品で「らんの花」を漬けたものを湯に入れて出されたのを飲んで、主人公はそれが採れたという山に蘭を探しに行く。五月半ばのまだ雪がところどころに残る山で、主人公は蘭の芳香をかぐものの、足を踏み外して谷底に転落し、ついぞ花を見ることはなかった。未明は「白」という色に特別な意味を込め、「白いらん」を創作していると思われるが、蘭の花が香り高いことで知られるのは事実である。春蘭(シュンラン)はその名の通り春を告げる花として日本で古くから親しまれてきた植物で、花を塩漬けにしてお茶として香りを楽しむことがある。本図に描かれたシュンランは、花と茎のみ彩色されている。牧野が山田にもたらした花も良い香りがしていただろうか、未明が創作の着想源にしたのはこのような花だっただろうか、画面の大半を占める未彩色の部分にも誘われて、あれこれ思い巡らされる。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

仏像工学

この度、インターメディアテク3階の常設展示部分を更新し、仏像の模刻作品6点を展示する『仏像工学――追体験と新解釈』を開催する運びとなった。今回展示している模刻作品は、作者が制作を通じて当時の造像技法を具体的に追求した研究成果でもある。そのため、「模刻」という言葉だけでは伝わりにくい程に、様々な要素を兼ね備えている。制作を通じて得られた新たな解釈についても、キャプションに加える形で掲載している。立体物を手作業で模刻する作業は非常に複雑で難しい。輪郭線は視点を変えれば無限に存在するため、基準となりにくい。常に様々な視点から観察し、慎重に作業を進める必要がある。作者は、扱う刃物が小さくなる模刻制作の終盤に、先人の技術の高さと、古典美術の造形の奥深さを感じ取る。非常に地道な作業ではあるが、作品が徐々に完成していく様は、作者のみが得られる貴重な喜びの一つであり、その後の活動にも大きく活かされている。このような展覧会を開催する事が、今後の文化財保存にも役立つのではと考えており、継続して開催していきたい。

菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)

砂漠の集落

モロッコではアトラス山脈の南側は砂漠気候となる。山脈南麓からサハラ砂漠にかけての一帯に点在する要塞都市や集落を訪れた。25年前のことである。北のマラケシュから路線バスに乗り、南のワルザザートへ抜け、オアシス都市のティネリールに至る。ここで四駆車をチャーターし、広漠としたエリアを移動していく。写真はクサール・メラブという集落の風景である。クサールとはマグレブのベルベル人の伝統的集落であり、その多くは日干煉瓦で造られている。壁で囲われた約200M角のエリアに住居や穀倉が集まっている。内部には街路網があるが、街路の両側は壁となって中の様子を窺い知ることはできない。建物の2階部分が上部をまたぎ、街路に縞模様の強いコントラストを描きだす。私が行ったとき、新たな訪問者を認めて数人の子供たちの笑い声が聞こえた。子供たちのシルエットが動き、街路を折れて消失し、また別所に現れて哄笑が響く。強烈な光と影、出没する子供たち、断続する笑い声・・。このとき遭遇した空間体験は、今でも鮮烈によみがえる。集落や要塞都市において、土着の環境素材を用いて、外部から隔たれた別世界が築かれているのを目撃した。荒凉たる岩石砂漠をさらに車で南下していくと、やがて地面がサラサラの砂に切り替わるところにでる。ここから先はサハラの砂砂漠である。「必ず戻って来いよ」とドライバーに念を押され、砂の上を歩きだす。延々と続く砂の山並みにどんどん引き込まれていく。足元の細粒は微かに流れ続け、地形が定まることはない。4ヶ月にわたる建築調査行の最後にであった砂漠の風景は、深く静かな衝撃として沈潜した。

松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)

リンドウ(リンドウ科)

3階に展示中の「山田壽雄植物写生図」のリンドウは、裏面に「大正3.10.16」の日付と「赤羽根附近」「牧野先生ト」の書付が確認できる。植物画家・山田が、ある秋の日に植物学者・牧野富太郎と出かけた折に採集したリンドウを描いたことがわかる。リンドウが登場する小説に伊藤左千夫の『野菊の墓』がある。題名の野菊とはヒロインの民子を表すが、主人公の政夫が進学を理由に民子と別れる前に過ごした秋晴れの一日の描写に、野菊とともに登場する印象的な花がリンドウなのである。お互いを慕う思いをストレートに伝えられない二人。政夫は「僕はもとから野菊がだい好き」「民さんは野菊のような人だ」と民子のために摘んだ野菊を介して恋心を表白する。これですぐに何かが起こるわけではない。しばらくおいて、今度は民子がリンドウの花を手に採って「わたしりんどうがこんなに美しいとは知らなかったわ。わたし急にりんどうが好きになった」「政夫さんはりんどうの様な人だ」と返す。この表現の機微は、初読の頃、政夫や民子と同じくらいの年だった私の生硬な心には正直あまり響かなかった。しかし、山田の描いたリンドウから久方ぶりに思い出し、結ばれることのない二人の運命と民子の死という物語の結末を知りながら改めて読むと、あまりの切なさに涙が止まらなかった。

寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)

東京大学の画工――佐々木三六

1885年頃の東京大学理学部生物学科で画工をつとめた一人に洋画家・佐々木三六(1860-1928)がいる。兄は東京帝大の動物学者・佐々木忠次郎として知られる。三六は1875年にイタリアに留学、トリノ王立美術学校にて油彩画を学んだ。その三六が東大画工をつとめた痕跡が、『植物学雑誌』第1巻第5号に載る本図である(東京大学総合研究博物館蔵)。海藻学者・岡村金太郎によると、この図は1887年に生物学科教職員を含む三十人余が伊豆七島を巡航した際に制作されたもので、岡村は「此時伊豆の大島で、Martensia australisを大久保君〔大久保三郎〕が採つたのを、其頃植物学室の画家であつた佐々木三六君が写生して居たのを、自分は見て知つて居るが、実に立派なもので、今でも教室に保存せられて居り、其図は植物学雑誌第一巻第五号に載つて居る」としている(「青長屋―本邦生物学側面史」『科学知識』1922年8月号)。教室に保存された三六の描いた海藻図は、学術調査上の記録であると同時に、伊豆七島巡航の懐かしい想い出としても記憶されたことだろう。

藏田愛子(東京大学総合研究博物館研究事業協力者)

巣ごもり

巣ごもり需要という言葉がすっかり定着した感があるが、春から初夏はまさに、日本で繁殖する大半の鳥にとって「巣ごもり」の時期である。さて、都市部でも多くの野鳥が繁殖しているが、その中にはツミという小型の猛禽も含まれる。ハイタカ属なので見た目はまさに「タカ」だが、大きさはメスでもハト程度、オスはハトよりも小さく、ヒヨドリと大差ない。この歴とした猛禽が、都市の公園でしばしば繁殖している。東京23区内でも。写真は先日、私の家の近くの公園で見かけたツミだ。オナガが大騒ぎしていると思ったら、その真ん中にツミがいた。オナガにとってツミは天敵なので、できれば追い払いたいのである。だがツミも負けずに反撃している。これは…… と思ったら、ツミは折り取った枝をくわえたまま、木立の中へ消えた。これを追って行くと、案の定、樹上に作りかけの巣があった。なお、巣に近づきすぎると繁殖の邪魔になる上、ツミは気が強くてあの鋭い爪で頭を蹴りに来るから要注意である。

松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)

ゲンゲ(マメ科)

森鷗外の自伝的小説『ヰタ・セクスアリス』では、主人公の哲学講師・金井湛が六つの時からの回想が始まるその冒頭に、中国地方の城下町の屋敷隣の空き地で、主人公がげんげを摘む場面が出てくる。「僕はげんげを摘みはじめた。暫く摘んでいるうちに、前の日に近所の子が、男の癖に花なんぞを摘んで可笑しいと云ったことを思い出して、急に身の周囲を見廻して花を棄てた。幸に誰も見ていなかった。」この直後、空き地を隔てた後家宅で、主人公は初めて春画のようなものを目にする。しかし、幼い少年にはわからないから発情することもない。「性」は生まれつきというが、それよりも「男の癖に」という、今で言うところの「ジェンダー」の方が早くから自己意識化されていたということを鷗外が描いているのである。本作は、雑誌『スバル』の掲載号が発売禁止処分を受けるという波紋を広げたことでも知られるが、それは鷗外が当時、軍医総監の立場にあったゆえの批判(社会的地位にある男としてけしからんということか)への対応とも言われている。この発禁事件の数ヶ月後、『予が立場』にて、軍医総監と文学人という二つの立場の葛藤の結果、鷗外が「レグナチオン(諦念)」を表明するのも、げんげ摘みのシーンの描写からつながっているのかもしれないと思える。植物画家・山田壽雄が描いた本写生図の裏面には、「明治45.5.19 Toshi レンゲサウ.(自宅培養)」との書付がある。この記載から、本図の制作年月日と、写生対象が山田の自宅で花を咲かせたものであることがわかる。『ヰタ・セクスアリス』の出版は明治42年であり、鷗外は明治25年から駒込千駄木町の観潮楼に居を構えていた。山田は妻・順子と結婚した明治44年から駒込浅嘉町に住んでおり、本図の制作された明治45年は春に山田の長女・桃子が生まれた年なので、この年も浅嘉町にいたと考えられる。ゲンゲというモチーフでたまたま結びつけた二人は、同じ頃、互いの住居が本郷区内でもかなり近いところにあったという事実に気がついた。