特別展示『遠見の書割――ポラックコレクションの泥絵に見る「江戸」の景観』

2020.06.24-2021.06.06

GREY CUBE

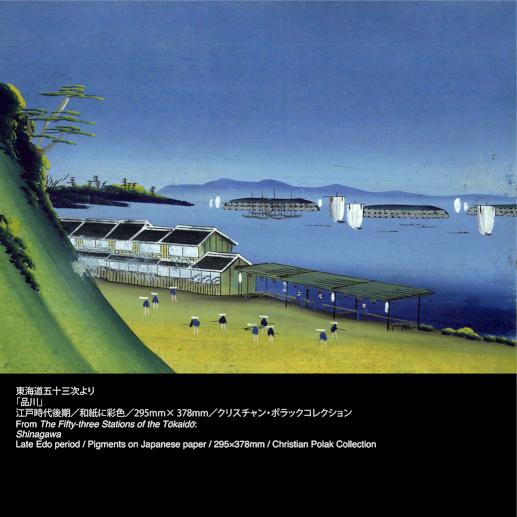

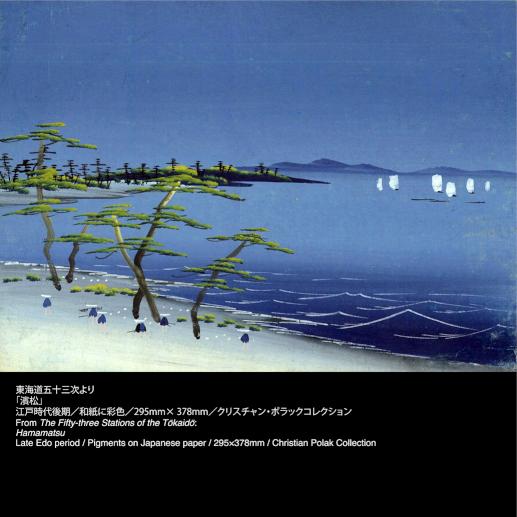

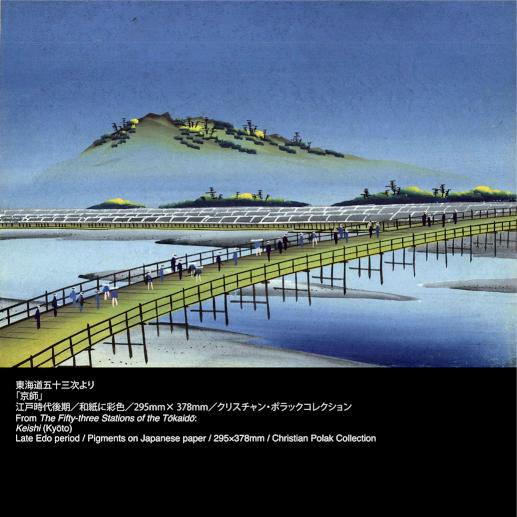

この度の特別展示では、「東海道五十三次」を含む泥絵と「東海道分間絵図」を合わせて展示し、江戸時代の様々な地点から遠望する景観を紹介します。

加賀生まれの国文学者藤岡作太郎(1870—1910)は、幕末の「泥絵」を「遠見の書割」と断じた。浮世絵とともに江戸町人文化の一翼を担った洋風画についての、実に的確な評言と言える。それを「土呂絵」と呼んだのは、あの岸田劉生(1891—1929)であった。蛤貝から作る胡粉が下地に使われていることから「胡粉絵」とも、芝明神前が商いの中心であったことから「芝(司馬)絵」とも呼ばれた。いずれにしても、民草の土産物以上のものと目されることがなく、等閑に附されて久しかったのである。

しかし、近年、欧米を中心に評価が変わりつつある。浮世絵が辿ったのと同じ途を「泥絵」もまた踏み始めたのである。洋風画の一ジャンルである「泥絵」のなかで、とくに「江戸」の景観を描いたものを、京都の円山応挙(1733—1795)の「覗き眼鏡絵」に由来する上方系、佐竹曙山(1748—1785)、小田野直武(1750—1780)の「秋田蘭画」の流れを汲む秋田系、蘭画の影響を受けている長崎系などと区別して、「江戸系の泥絵」と呼ぶ。

「江戸系の泥絵」に描かれているのは、富士を遠望する、旗本や大名の屋敷の眺めである。水戸徳川の上屋敷をはじめとする武家屋敷の遠望がしばしば画題に採られており、江戸城の描き込める桜田門外の浅野、黒田の両家上屋敷もよく描かれた。覗き眼鏡を使う「鏡絵」として鑑賞される機会も多くあったようで、そうした場合には、左右逆転が起こる。また、地方の武士が江戸登城記念の土産物として持ち帰るための一枚絵のように、正しい向きで描かれるものもあった。同一の画題で正位置とそうでないものの二種が残された所以である。

「泥絵」の最大の特徴は、画面全体を支配する冷たく澄んだプルシャンブルーにある。もともとは露草の花からとった藍色染料が使われていたようであるが、1820年代末にプロイセン製の「青」が持ち込まれると、舶来化学染料の方が便利だということになった。安手の「泥絵」に向いていたからである。あの平賀源内(1728—1780)が、「ベレイン・ブラーウ」と呼んでいたもので、それが「泥絵」の画材とされる「ベロ藍」の語源となった。

水平線を画面の低い位置に取り、洋風の一点透視画法で俯瞰的に描く。武家屋敷の建物の表現は画一化され、点景人物もスルメやキノコに喩えられるほど簡略化される。こうした描画上の特徴は、量産品を手がける逸名職人の仕事によく見られる。事実、「泥絵」の制作者で名を残した者は少ない。大方が無名者であるなかで、例外的に多くの落款を残しているのは、「司馬口雲坡」である。この絵師の名は、地名の「芝」を「司馬」と記している。それは芝新銭座に居を構え、字を「江漢」と号した司馬江漢(1747—1818)にあやかりたいとする、泥絵画工の心根の顕れであった。

画面上部を覆う濃藍色の空と、地平線に向かう白色のぼかし。銭湯の壁を飾る「富士のポンチ絵」同様、紋切り型表現を特徴とする「泥絵」は、時間を超えて永続する、観念としての都市を描き出してみせている。抽象的な風景画と言ってもよい。都市景観を一個の観念として表した画像を買い求めたのは、「江戸」から帰郷しようとする地方出身者たちである。日本橋から東海道で品川へ向かう道すがらの芝明神前が商いの中心地であった。「泥絵」は旧習からの脱却を願う新興勢力の感覚に応えるものであったが、御一新以降、姿を消していった。そのことは永遠なる都市としての「江戸」の消滅を意味していた。

主催 東京大学総合研究博物館

協力 クリスチャン・ポラック氏